正義は凡庸な顔をしている。

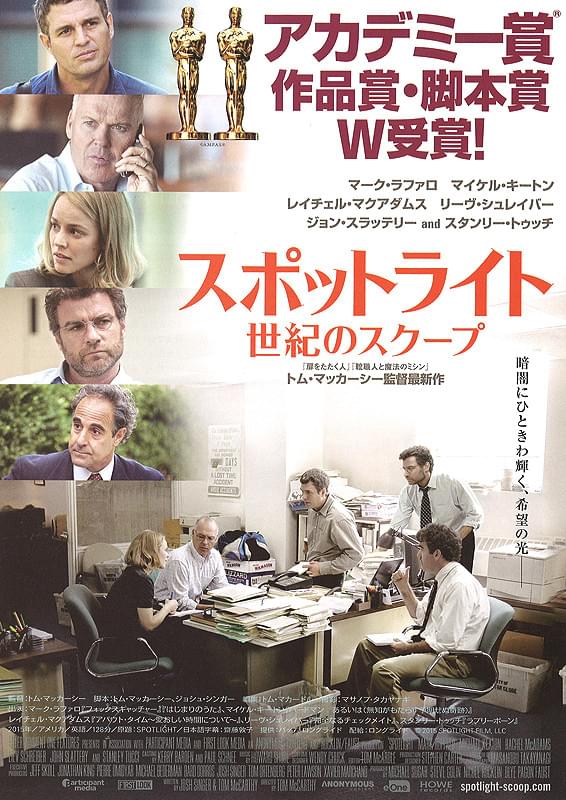

映画『スポットライト 世紀のスクープ』

ふだん広告代理店でサラリーマンしてる僕が、映画や音楽、本などのエンタテインメントを紹介していくというこの連載。いつも一生懸命書いてるつもりなんですが、ある人に、「お前、映画評なのにふざけすぎなんだよ。馬鹿も休み休み言えってんだ」と言われました。

馬鹿。

・・・。

馬鹿。

・・・。

言われた通り、馬鹿を休み休み言ってみました。彼はなぜこんな指示を出したのでしょうか。今回も映画のお話ですが、「かならず自腹で払い、いいたいことを言う」が方針です。どっちかというと観てから読んでくださった方が話のタネになると思いますし、観てない人は、これ読んどけば観たような顔ができますので映画代を僕に振り込んでください。

さて、この前置きするのは何度目でしょうか。前回からものすごく間が空いてしまいました。すみませんすみません。ほんとうにすみません。もう電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのもみんな僕のせいです。何もしてなかったわけじゃないんですよ。その間、編集長とろくろ回し対決をしたり

なかなかどうしていろいろやっていたのです。そのほか呼吸もしていましたし、毎日毎日朝ご飯を食べてぼんやりしていると昼ご飯、気を抜くと夜ご飯、刻一刻と迫りくる米を飲み込んだりするのも大変だったのです。

そんな僕も、約束を守らねばならない時がきました。編集長とお客さんの前で対談したんですけど、そのとき来てくださった皆さんに、「アカデミー賞を受賞した映画は必ず観に行って書きます。みなさんもぜひ観に行ってください」と約束してしまったのです。

というわけで、エンタメ新党は帰ってきました。エンタメ新党リターンズです。どこ行っとったんや。

そんな、ジ・エンタメシントウ・ストライクス・バックな気分で今回観に行ったのは、ずばり、アカデミー賞作品賞と脚本賞を受賞したこの映画。『スポットライト 世紀のスクープ』。

予告篇をご覧ください。

出典:YouTube

え? これが作品賞? 今年のナンバーワン? ものっすごい地味な映画です。地味すぎます。僕の大好きな爆発もありませんし、僕の大好きなロボットも怪獣も出てきません。この連載は、できるだけ公開中の映画について話すようにしているのですが、この映画は、アカデミー賞で勝ったはずなのに、もう公開が終わりそうですし、あんまり話題になってませんし、観に行ってもお客さんもそんなにいませんでした。しかし、これ、観ないと損だと思います。

ストーリーは実話に基づいています。西暦2001年、アメリカの街、ボストン。ここはアイルランド系の移民が多く、カトリック信者が大変多い地域です。そこでなんと、聖職者である神父が子供たちに性的虐待をしていたんです。それを新聞社「ボストン・グローブ」の記者たちが明らかにした過程を描きます。ボストン・グローブは、この報道で2003年のピューリッツァー賞を受賞したんですね。

実話をもとにした劇映画、この連載でも採り上げることが大変多いなということに気がつきました。『フォックスキャッチャー』、『アメリカン・スナイパー』、『イミテーション・ゲーム』、邦画だと『日本のいちばん長い日』、あと、『ビリギャル』ていうのもありました。ははは。いや別に笑うとこちゃうわ。アメコミヒーローものと実話ものが多いのは、ハリウッドのネタ切れとも言われていますが、映画というのはその時の世界の「無意識」を反映しているんじゃないかというのが僕の考えです。アメリカのアカデミー会員が、「今年、これを選んどかないとまずい。みんなの目に留めてもらって、もう一度問題提起しなくては」という意識を持って選ぶんだと思うんですよね。なので、今回のアカデミー賞レースでは、大作映画としての話題性、芸術作品としての完成度は圧倒的に『マッドマックス 怒りのデス・ロード』だったし、みんな作品賞を獲ると思ってましたけど、フタを開けてみればこの地味な映画に。

「マッドマックスは、ほっといても映画の歴史に残るやろ。そやけど、この映画は、世界の人に覚えておいてもらわないとアカン話やねん。コッチを忘れられないように作品賞にしとこか」というアカデミー会員たちの大阪弁が聞こえてくるようです。

監督・脚本はトム・マッカーシー。

俳優でもありますけど、『カールじいさんの空飛ぶ家』の脚本でアカデミー賞ノミネート。直前の出演作は、あのパックマンが大暴れする『ピクセル』です。

ぜんぜん違う感じの映画ですよね。ごらんのようにジャンルは多岐にわたっていますが、まだそんなにたくさんの映画の脚本と監督を務めているわけではない人です。その人が今回脚本賞、作品賞のダブル受賞ですから、アカデミー賞を選考する会員もよく見ています。

主演は・・・と思ったのですが、この映画には主演がいません。これがこの映画の最大の特徴です。この映画は、たった数人の新聞記者と、たった数人の弁護士、ほんとそれだけでできてるんですよ。それも、一人の主人公の活躍によって話が進むというようなものでもありませんし、かといってそれぞれのエピソードが均等に描かれる群像劇でもありません。ああ、なんちゅう紹介しにくい映画や。

まず、記者の一人レゼンデスを演じるのは、マーク・ラファロ。

はい。すさまじい役者バカですね。アベンジャーズのハルクですよ。

この連載の第1回で採り上げた『フォックスキャッチャー』ではレスリング選手を演じていました。

とにかく、出る映画で全部違うんですわ。誰を演じてもその人にしか見えません。リアリティとかなんとかとは次元が違います。その都度、目の奥にある人格が違うんですよ。この映画も『フォックスキャッチャー』も、実在の人物をモデルにした役なわけですが、その人が生まれてここまで生活してきた人格があるとしか思えない。マーク・ラファロは、今回の演技でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされました。納得です。噂によると、『刑事コロンボ』はこの人に引き継がれるらしいですね。期待大です。

次に、この映画でもう一人、アカデミー賞助演女優賞にノミネートされたレイチェル・マクアダムス。

この人の演技もまた、抑制の効いたものでした。マーク・ラファロと2人でテラスで会話するシーンの演技など、ドキュメンタリーと劇映画のギリギリぐらいに自然を通り越して自然です。ていうか、化粧っけのない新聞記者サーシャの役なのに、もう奇麗で奇麗で奇麗で。

何枚写真を貼れば気が済むのでしょう。この映画を観た松尾芭蕉はこの人に見入ってしまって、

レイチェルや ああレイチェルや レイチェルや

という一句を残し、さらに感極まって

マクアダムス ああマクアダムス マクアダムス

という俳句も書いたと言われているのです私に。

せっかくなんで化粧っけのない記者役じゃない、来日した時の写真も貼っておきましょう。

好きです。つぼ八より好きです。

そして記者たちの現場のリーダー、ロビー役にマイケル・キートン。

いやあ、昨年度のアカデミー賞作品賞に輝いた『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』に続いて、すばらしい作品にいぶし銀の演技で出演しました。『バードマン』の回で評論したように、キャリアのドン底からの完全復活ですね。しかし、いま読み返したら『バードマン』の回、ものすごいしっかり書いとるな。俺、やればできる子や。

現場の記者はもう一人、データ分析が得意なマット・キャロル。渋い役者、ブライアン・ダーシー・ ジェームズが演じてますね。

この4人が、「ボストン・グローブ」紙の「スポットライト班」です。 “ スポットライト ” というコーナーは、一つの事件に文字通りじっくりとスポットライトを当てて1年間の連載記事にするものです。

いわゆる記者クラブの共同取材や警察発表をもとに、起こってしまったことに批判を加える「批評ジャーナリズム」ではなく、自分たちのアシで慎重に裏取りし、記事を書くという「調査ジャーナリズム」に徹するチームとしてがんばってたんですね。ところが、大変な見落としというか、意識的にも、無意識的にも見過ごしていたことがあった。

この見過ごしに気がついて、物語を大きく動かし始めるのが、ボストン・グローブの新任の局長、バロンさんです。バロン局長は、ユダヤ系なんですね。リーヴ・シュレイバーが演じていますが、この人がイイ! ほんとにイイ。管理職のカガミなんですよ。おいおい言いますが。

で、彼が記者たちに「このコラムの件、なぜ調査しないのか?」って言うんですね。ボストンでカトリック神父による男の子に対する性的ないたずら事件があり、示談になったというずっと昔に載った小さなコラムです。局長がユダヤ人なのはすごく重要ですね。先にも書きましたが、ボストンの人たちは、多数がカトリック信者で、スポットライト班もみんなそうなんです。だから、カトリック教会という権威に対して、突っ込んだ取材をするとか、ましてやたまたま1人の間違った神父さんがいても、断罪する気はさらさらなかったんですね。ユダヤ人が来たことで、はじめてそこにメスを入れる人が現れたんです。

ここでちょっとボストンという街について話しますと、アメリカ合衆国の中でも古い街です、「ボストン茶会事件」とかね、アメリカ建国より前に、イングランド人が造った街で、その後はアイルランド人やイタリア人が多く移民して、バチカンを本家とするローマ・カトリック教会の権威が支配的な街になったんですね。日本の京都と姉妹都市になってまして、石造りの古い家と教会が並んでて、同じアメリカ合衆国のなかでもロサンゼルスなんかとは全然別の国のような、ヨーロッパの街のようなところですね。

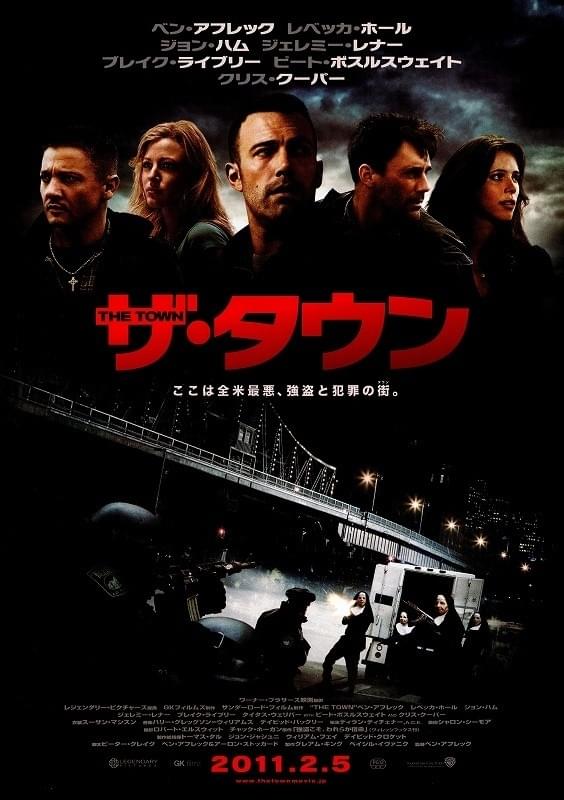

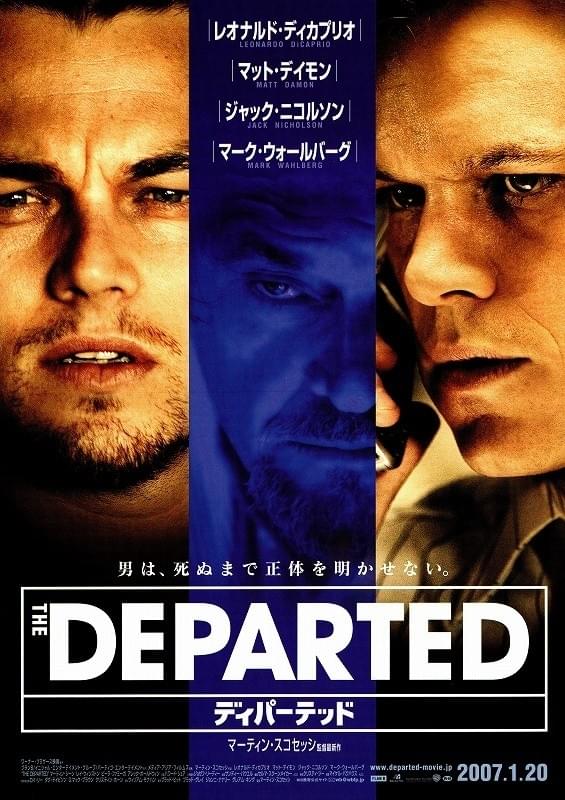

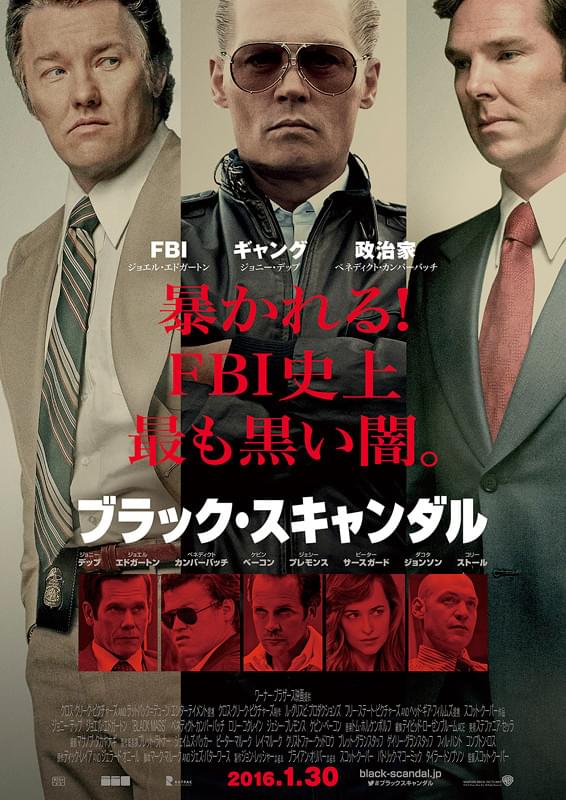

で、その特殊性からたくさんの映画の舞台になっています。ベン・アフレックが監督・主演した『ザ・タウン』とか、ディカプリオとマット・デイモン共演の『ディパーテッド』、ジョニー・デップ主演の『ブラック・スキャンダル』、どれもボストンが舞台で、どの映画も見事に “ ボストンでは悪いやつと偉いやつは繋がってる ” 話でした。

さてお話にもどりますが、何度も言いますがこの映画、淡々と進みます。4人の記者が、人の話を聞きに行って手書きのメモを取る。まさかと思いますが、それだけなんですよ。

で、被害者と思われる人たちに話を聞いていくうちに、徐々にゲーガンという神父が、十数人の信者の少年たちを犯していたことがわかってくるんですよ。

被害者の話はみんなものすごく痛々しくて、女性記者サーシャの被害者の身になって話を聞く姿勢、またレゼンデスのまっすぐな正義感で関係者に押し掛ける突進力が光ります。

で、ゲーガン神父はなんで逮捕されなかったかというと、裁判を示談で済ませた後、バチカン本部の指示で「病気で転任」扱いになり、教会を移ってたんですね。そこでまた同じ犯罪をやってしまっているらしい。どうやらひとりの神父の話じゃなくて、カトリック教会による組織的な隠蔽の匂いがするんですね。そんななか、スポットライトチームは、たくさんの保守的なボストンの人たちから警告や脅しを受けます。カトリック教会が警告してくるんじゃないんですよ。「ボストンを愛する市民」を自任する人たちが、眉をひそめるんです。

レゼンデス記者はひとりの弁護士に注目します。アルメニア移民のガラベディアンです。スタンリー・トゥッチが演じているのですが、これがすごくクセ者で、最初どんな人間かわからないのですが、徐々に味を出してきて、物語のキーを握ります。ガラベディアン弁護士はかつてゲーガン神父の被害者を原告として、裁判を起こしたのです。この人もバロン局長と同じく、ボストンの人間ではないよそ者であることが重要です。よそ者だからこそ、ボストンの街の原理に対して行動が起こせたのです。

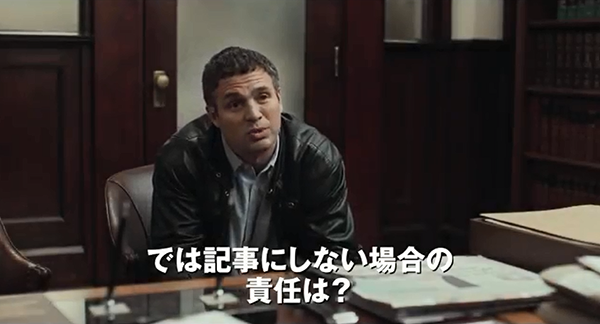

レゼンデス記者は、ゲーガン裁判の記録を開示してもらおうと裁判所に詰め寄ります。判事の「これを記事にした場合、責任は誰が取る?」という質問に対し、レゼンデスは返します。「では、記事にしない場合の責任は?」

これこそジャーナリストの使命を地味〜に表明した名セリフですね。

さらに調べを進めていくと、ゲーガン神父の被害者は十数人どころじゃなくて、100人ぐらいいるんじゃないかと話が拡大していきます。しかも、記者たちは、ある電話取材で驚愕の研究結果を知らされます。

電話で取材する相手、声だけなのにものすごい説得力なんですね。声だけ出演のリチャード・ジェンキンスは、本作のトム・マッカーシー監督の「扉をたたく人」でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされてるんですよ。監督は、ここぞというところの切り札に、「声だけで物語を動かせる説得力のある人」を起用してるんです。すごい演出力ですね。

電話の声の主、かつて神父だったが、その後聖職者の犯罪を調べ上げているというその心理療法士は言います。「ゲーガン神父の事件は、氷山の一角にすぎない。すべての神父の少なくとも6パーセントが、性犯罪者だというデータがある」と。となると、ゲーガン神父の被害者100人がすべてではない。可能性としては、ボストンの神父の6パーセントが100人ずつ子供をレイプしているかもしれない、いや、全米ではいったい、いや、世界中ではいったいどうなるのか。

記者たちは、図書館でカトリック教区で神父たちがどのように「病気で転任」させられているかを調べます。つまり、「病気で転任」は性犯罪を犯した神父を、バチカンがかばって逃亡させたことを意味するからです。ここでは細かいデータを見落とさないマット・キャロル記者の粘り強さが光ります。すると、転任させられた神父の数は、まさしく電話の主が言った通りの割合だったのです。

物語は佳境を迎えます。まず、ゲーガン神父の記録だけでもはっきりさせないといけません。被害者の証言があっても、証拠がなければ記事にはできません。ガラベディアン弁護士はかつて裁判を起こしたのだから、レゼンデス記者は裁判所で記録をなんとか見つけようしますが、記録自体が存在しないんですよ。なぜだ? リーダーのロビーは謎に迫ります。いったい誰がそのことを隠しているんだ! 巨大な権力か!

・・・あれ? オレや・・・。

これ、この映画のいちばんズッこけるところです。バロン局長に指摘されたように何年も前の記事に気がつかず放置していたのもロビーならば、裁判所の記録を見えない形に追いやってしまっていたのも、弁護士が送った告発リストを無視していたのも、実はロビー自身だったからです。

悪意があったわけではありません。先に書いたように、大変な見落としというか、教会というものに疑いを持たず、意識的にも、無意識的にも見過ごしていたんです。

ここから、ロビーの静かな贖罪が始まります。彼は、「ウラが取れたゲーガン神父の記事だけでも載せるべきだ」というレゼンデスと喧嘩してまでも、ボストンの神父全体の告発を目指します。

取材チームの動機がそれぞれ違いながらも噛み合っていく姿を描く手腕は見事です。局長のバロンはユダヤ人の立場で、そしてジャーナリストとしてブレない方針を貫き、部下を信頼して任せます。ロビーは自らの過去のあやまちを償うために闘います。レゼンデスは目の前の悪を暴くために、そしてサーシャは被害者を心の痛みから救うために。

いよいよ記事が載る前日、バロン局長は言います。

Sometimes it’s easy to forget that we spend most of our time stumbling around the dark. Suddenly, a light gets turned on and there’s a fair share of blame to go around.

突然光が当たるまで、人は暗闇にいることに気がつかない、と。これこそが、 “ スポットライト ” であり、新聞記者たちが暗闇に当てた小さな光のことであり、そして知られざるジャーナリストの地味な仕事ぶりに当てた “ スポットライト ” なんですね。両方の意味でこの映画のタイトルはすばらしい。

さらに、ジャーナリストが真実を暴く行為は、誰かを救うかもしれないが、誰かを傷つけるかもしれないという事実も、この映画は忘れていません。女性記者サーシャが敬虔なカトリック教徒である祖母に記事を読ませるシーンからは、大切な人が信じていたものを壊してしまう静かな痛みが伝わります。また、ガラベディアン弁護士が虐待を受けた子供達に優しく呼びかけながら言う言葉も胸を打ちます。「この子たちは、つい2週間前、ある神父から虐待を受けたんだ」・・・記事がもう少し早く世に出せていたら、その子供たちは襲われなかったでしょう。

この映画、徐々にその悪を暴かれる側のカトリック側の加害者が、ほとんど姿を見せません。かつ映画は、教会に対して大勝利! 万歳! という感じでは終わらない。あくまでボストンの街で記事が出たという小さなラストシーンで映画は閉じられます。

しかしそれはエンドロールの、ここが実はこの映画の一番震撼するところなんですけど、延々と続く字幕に繋がっていきます。この字幕が終わらない恐ろしさ。文字だけで、彼らジャーナリストが灯した小さなスポットライトが、その後の世界をどう変えたかを示すこの表現、開いた口が塞がらなくなりますので、ぜひ観てください。

最終的には、全世界のカトリック教会で4千件以上のレイプ報告、裁判となり、3000人以上が神父の職を追われ、ついにローマ法王は辞任しました。

この映画、我々日本に住む人にとっては、ピンとこない題材だという意見があります。確かに、カトリック教会がどれぐらい権威があるか、それを疑うこと自体がどれぐらい畏れ多いか、告発するのにどれぐらい勇気がいるか、事実が明らかになったらどれぐらいの人間を失望させるのか、日本に住む人にはわからないという意見です。

なるほどそれは一理あるかもしれませんが、この映画が描き出すのは、人間が社会を改良する時の普遍的なプロセスについてなのです。

「本当の悪は、平凡な人間の凡庸な悪」。ドイツ生まれのユダヤ人哲学者、ハンナ・アーレントの言葉です。彼女はユダヤ人虐殺の指揮者、アイヒマンの裁判記録を通じて『イェルサレムのアイヒマン』という本を書きました。映画にもなっていますね。ナチスドイツの巨大な犯罪は、ヒトラーの大号令によって無理矢理なされたのか? 一人の大悪人が下した命令に、全員が従って悪事が起こったのか? いいえ、違います。

そこで明らかにされたのは、役割を与えられた組織人の義務感と、見なかったことにする姿勢、だんまりを決め込む態度、そして普通の生活があるという事実でした。そういった人間が順に積み重なって、結果、まるで精密機械が作動するようにユダヤ人の大量虐殺が起こったのです。

悪の現場には強権的に指揮するものもいなければ、狂気もなかったのです。悪がそのようなものならば、逆を返せば、「本当の正義は、平凡な人間の凡庸な正義」のはずです。

スーパーヒーローが事態を解決するのではない、巨大な力が非道を断罪するのでもない。ましてや、この映画が浮かび上がらせたように、皮肉にも、神が裁くのでもないということです。

不正がいつのまにかじわじわと私たちの生活を冒すものであれば、正義もまた地道になされるものである、ということをこの映画は教えてくれます。

「間違った社会をどう直せばいいのか」と考えるとき、人は過激な変革を夢見てしまうことがあります。しかし、ほんとうの変革は地道で、地味なのです。この映画の静かなラスト、そしてその後に続く字幕が呼び起こす感情が、わたしたちの小さな勇気と、小さな積み重ねにつながっていくといいなぁ、と思います。

何度も言いますが、地味な映画です。新聞記者が仕事をしているだけの映画です。劇中音楽も抑制が効いています。ですが地味だからこそ、じわじわと心に残る映画です。まもなく公開が終わるので、まだの方はぜひ観ていただきたいと思います。また、最初に述べたように、これがアカデミー賞で作品賞ということはアメリカの映画人が表明する「アメリカという国はまだ大丈夫。自浄能力ありますよ」というアピールでもあるんです。大統領選挙もある2016年という年に、そのアピールをしっかり見ておきましょう。

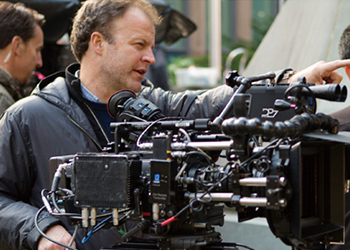

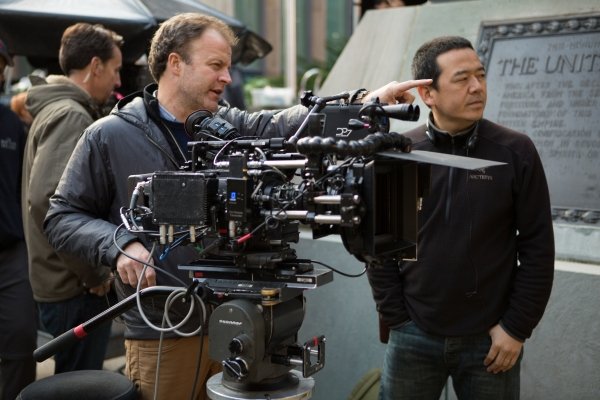

言い忘れてましたが、この映画のカメラマン/撮影監督は日本人のマサノブ・タカヤナギさんですね。

東北大学出身、『世界にひとつのプレイブック』でも撮影監督でした。日本人でハリウッドで撮影監督なんてすごいですよね。日本人プロ野球選手がメジャーリーグで活躍したらあんなに騒ぐんだから、もっと騒いでもいいような気がします。

それにしても長いこと書きませんでしたねエンタメ新党。ほんとうにすみません。空があんなに青いのも電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのもみんなあたしが悪いんです。ここからは生まれ変わりますよ。僕は約束を守る男です。珍しくここで予告します。「アカデミー賞関連の映画は観に行きます」と言った通り、次回は『レヴェナント: 蘇えりし者』です。レオ様、悲願の主演男優賞です。これもうっかりしてると公開が終わりそうですね。みなさん、ぜひ観に行ってくださいませ。

更新日: 2025.03.28

更新日: 2025.03.28