みなさん、こんにちは。

ひろのぶと株式会社で編集をしている廣瀬翼です。

最近、「書く人」と話していると、よくAIについて「どこまで使えるの?」「ライターは生き残れるの?」が話題にあがります。

実は、私はこれまで録音の書き起こしぐらいにしかAIを使ってきませんでした。だから今回、「実際、どうなんだろう?」というのを、複数のAIで試してみることにしました。

選んだ執筆ジャンルは「映画のレビュー記事」。

やってみると……AIの種類による違いがかなり浮き彫りになる結果に。

すごくおもしろかったので、各AIによるレビュー全文も含めてレポートします!

進め方

以下のようなステップで進めました。

- 取り上げる作品の選択と、字数の設定

- 複数のAIに同じ指示文(プロンプト)でレビューをお願いする

- 自身でも同じ映画のレビューを執筆してみる

それでは、ステップごとに見ていきましょう。

ステップ1:取り上げる作品の選択

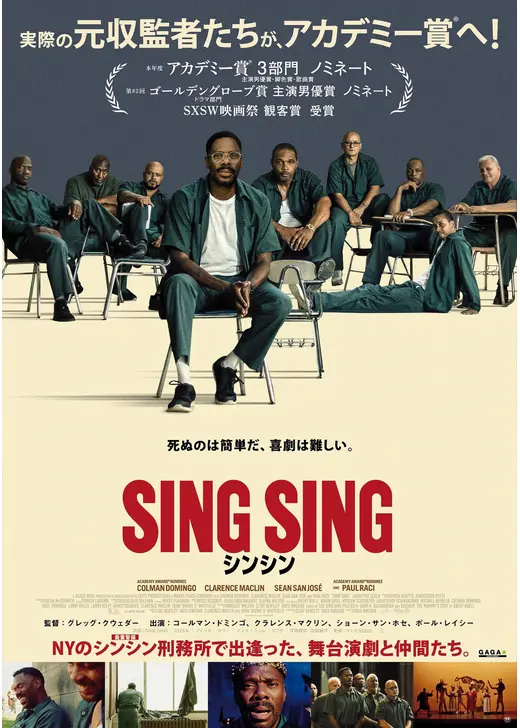

映画のレビューをしようと考えて真っ先に思い浮かんだのが、今年観た『国宝』と『シンシン/SING SING』。

ポスター画像引用元:Filmarks

その上で、XやGoogleで少し検索して、『国宝』は外しました。

理由は2つ。

→すでに誰かが書いているなら、読み手でいよう

② パンフレットが入手できていない。原作もまだ読めていない。他の「原作・吉田修一×監督・李相日作品」を観られていない。歌舞伎も中学の芸術鑑賞会以来、観ていない。

→前提知識として必要な体験・情報が自分の中で不足しており、それを補う時間がかなり必要だと感じたため(「調べる」が自信を持って書くには足りない)

でも、消去法として『シンシン/SING SING』を選んだのかというと、そういうわけでもなく。

Web上の多くの映画評で出演キャスト(詳しくはこのあと紹介するレビューにありますが、元収監者たちで、RTAという演劇プログラムに参加していた)について「素人俳優」「初舞台」と書かれていることが気になっていたのです。

だから、「自分が感動して語りたくて、他に書いている人がいない(と思われる)ポイントがある作品」として、『シンシン/SING SING』を選びました。

字数は、原稿用紙2枚分を目安として「800文字程度」と設定しました。

ステップ2:5つのAIによる800文字程度の映画評

さて、取り上げる映画を決めたら、まずAIに書いてもらうステージ。今回、私は以下の5つのAIに同じ指示文(プロンプト)で執筆を依頼しました。

- chat GPT

- Gemini

- Perplexity

- Claude

- Grok 3

指示文は「映画『SINGSING』の映画評を800文字程度で作ってください。」。

いやー、おもしろいくらいに5つそれぞれ性格の違いが出ました。全部、共有しますね。

共有の前に、基礎情報として映画のプロモーション動画です

▶︎ ABOUT THE MOVIE |映画『シンシン/SING SING』公式サイト

予告編と、映画公式サイトのaboutページです。こちらを覗いていただくと、これからお見せするAIのレビューの特徴がよりわかりやすいかと思います。

タイトルから歌の話かと連想しそうですが、「SING SING」とはアメリカ・ニューヨークの刑務所の名前。そこで行われている演劇を通した更生プログラム「RTA(Rehabilitation Through the Arts)」に参加する収監者たちの、実話をもとにした物語です。

重要な登場人物の写真を、紹介します。

コールマン・ドミンゴ

ジョン・“ディヴァインG”・ホイットフィールド役

本作の主人公。無実の罪でシンシン刑務所に収監される。RTAの中心的人物。

ディヴィアンG本人も、原案として製作に参加。

コールマン・ドミンゴは本作で主演男優賞にノミネートされた。

クラレンス・マクリン

“ディヴァイン・アイ”本人役

RTAに新たに加わった刑務所いちの悪党として恐れられている男。

本作が俳優デビュー。RTAプログラム卒業生として本人役を演じた。また、脚本、演出にも携わっている。

ではここから、5つのAIのレビューと、そのレビューを読んで気になったことをお伝えしていきます。

1:chat GPT

映画『SINGSING』は、実在の刑務所で演劇に取り組む受刑者たちの姿を描いた感動的なドラマである。舞台はニューヨーク州のシンシン刑務所。そこで、自由を奪われた男たちが演劇プログラムに参加し、ウィリアム・シェイクスピアの『テンペスト』を上演する過程を通して、内面の変化や人間性の回復を体験していく。

本作の最大の魅力は、出演者のほとんどが実際の元受刑者であるという点だ。彼らはプロの俳優ではないが、むしろその素朴さや切実さが、画面越しに観る者の心を強く揺さぶる。とりわけ、主演のコールマン・ドミンゴは、外部から来た演出家を演じながら、囚人たちとの信頼関係の構築や葛藤を丁寧に表現し、作品に深みを与えている。

演劇を通して自らの過去と向き合い、新たな自分を模索するというテーマは決して目新しいものではないが、『SINGSING』はそれをリアルな空気感と確かな演出力で描ききっている。ドキュメンタリー的な手法とドラマの融合が見事で、まるで観客自身も刑務所の一員になったような没入感を味わえる。

社会から隔絶された空間で見出される希望と再生の物語は、単なる美談にとどまらず、「更生とは何か」「人は変われるのか」といった根源的な問いを突きつける。ラストの舞台本番シーンでは、観る側の心にも拍手を送りたくなるような強い共感と感動が残るだろう。

『SINGSING』は、人間の尊厳と可能性を信じる力を静かに、しかし確実に伝えてくれる傑作である。

パッと見はまとまっているのですが、ナチュラルに嘘がまぎれ、また本作のルールを無視した言葉遣いが見られる文章です。

「AIは間違わないから」と言われることがありますが、AIこそ「間違いが潜んでいる」と思ってあたらないと危険だなと感じました。

以下、細かなところを挙げていきます。

↓

正しくは『シンシン/SING SING』

私が最初に指示文を打ち込んだ際のミスなのですが……。

英題でも「SING」と「SING」の間には半角スペースが入ります。なので正しくは『SING SING』。

また、日本語公式サイトなどでは『シンシン/SING SING』と表記されています。英語だけだと「シング・シング」だと思われそうなので、カタカナも書いておくほうが読者へ親切でしょう。

なお、AIへの指示文は、この後もあえてそろえて『SINGSING』のままにしています。

↓

ダウト!

シェイクスピアの舞台シーンは冒頭導入部分のみ。映画の本筋はRTAオリジナル台本のタイムトラベルものコメディ『マミーの掟やぶり』の舞台をつくっていく中での物語です。

だから大きな“嘘つき”なんだけども、実際にシェイクスピアの舞台シーンもあるから、完全なる嘘つきともいえない、AIが起こしやすいズレなのかなと思いました。

↓

NG

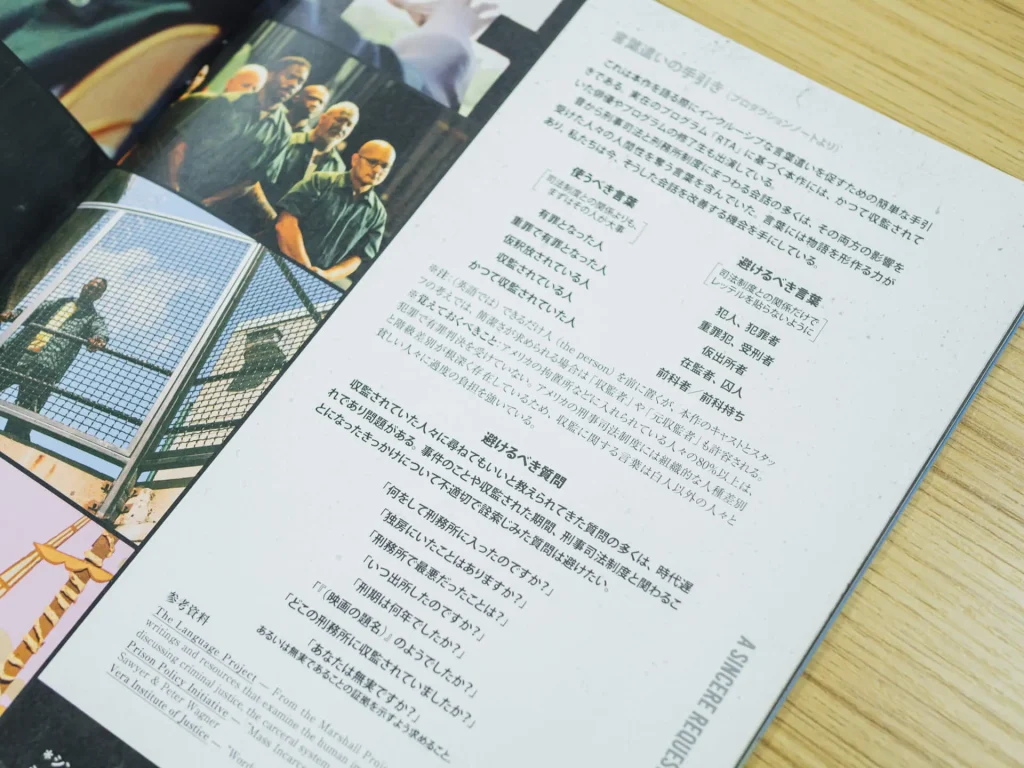

映画パンフレットの冒頭に記載があるのですが、本映画の撮影にあたっては「避けるべき言葉」と「使うべき言葉」がしっかり決められています。

収監者の中には——コールマン・ドミンゴ演じる主人公がそうなのですが——無実の罪で収監された人もいるし、まだ有罪判決を受けていない人もいる。あるいは、言葉の使い方一つでイメージをつくってしまい、更生の機会や環境を奪うことにもなってしまうからです。

で、この「受刑者」「元受刑者」「囚人」というのは「避けるべき言葉」として記されています。

代わりに「使うべき言葉」は、「収監されている人」「収監されていた人」。簡潔さが求められる場面では「収監者」「元収監者」も許容されます。

ただ「収監されていた」という事実のみを表した言葉ですね。

そのため、本作のレビューで「受刑者」「囚人」という言葉を使うのはNGであり、本作への理解が不足しているということになります。

↓

ダウト!!

この書き方だと、主演のコールマン・ドミンゴも元収監者のようですが、彼は職業としてのプロの俳優です。そして、彼が演じるのは無実の罪で収監された男・ディヴィアンGであって、外部から来た演出家を演じているのはポール・レイシー。

ポール・レイシー

ブレント・ビュエル役

これも、AIが起こしやすい「中途半端な嘘」かもしれないな、と思いました。

↓

ダウト……?

ラストシーンは舞台本番ではなく。主人公・ディヴィアンGが釈放されてシンシン刑務所を出ていくシーンで終わります(この時、誰が迎えに来て、どんな会話をしているか……も素晴らしいので、ぜひこの映画、観てみてください!)。

ただ、「?」としたのは、最後のエンドロールの中で、実際のRTAプログラムで公演された『マミーの掟やぶり』の映像が流れてくるんですね。それが、またいい。さっきまで映画に出てたのと本当に同じ人がステージに立っている映像もあって。

うーん、だからもしchat GPTの書いた「ラストの舞台本番シーン」がその実際の映像のことを指しているのであれば、嘘というよりも説明不足というほうがあっているかなぁ、と「?」にしました。

「800文字程度」に対して、「591文字」は少なすぎる。

目安として、指定字数±20文字で作りたいところ。中には±5文字という方もいますが、私個人は自身が書く場合も編集として入る場合も、Web記事であれば20文字程度は許容範囲と見ることが多いです。

余談ですが、3,000字の記事など指定字数が増えた場合は、許容の±字数の幅も広くなることがあります。感覚的には5%くらいで見ているかなぁ。媒体や編集・クライアントの温度感、方針次第。

「何文字以上だと長いですか?」と聞かれることもありますが、長い/短いは字数ではなく、読み心地と情報量によるもの。それが記事として必要十分なのであれば、1万字でも2万字でも長くないですし、反対に記事として冗長に感じるものであれば100文字でも長い。

……というのは理想論であり、Webでの話であって、フライヤーや小冊子などの紙ものの場合は載せられる範囲が決まっているので難しい。その場合は行数単位で考えています。短くても最後の行に差し掛かっているように、長くても最後の行内に収まるように。なので、word表記の字数とは少し異なりますが、5〜10文字程度で見ていることが多いと思います。

いずれにしても、今回のchat GPTは209文字の不足。指定字数に1/4以上足りていない状態です。こりゃ、いかん。

2:Gemini

魂の歌声が響き渡る感動のアンサンブル:映画『SINGSING』評

映画『SINGSING』は、単なる音楽映画の枠を超え、人生の挫折と再生、そして何よりも「歌」が繋ぐ人々の絆の尊さを鮮やかに描き出した、心揺さぶる傑作である。監督の丹念な演出と、出演者たちの全身全霊を込めたパフォーマンスが融合し、観客の心に温かい光を灯す感動の物語が紡ぎ出されている。

物語の中心に据えられるのは、かつての輝きを失い、歌うことから遠ざかっていた元プロ歌手・アキラだ。彼の人生は、ある出来事をきっかけに暗転し、希望を見失っていた。そんな彼が偶然足を踏み入れたのは、多種多様な背景を持つ人々が集う社会人ゴスペルグループ「ハーモニー・ライズ」。定年退職した元会社員、子育てに奮闘する主婦、夢を追いかける若者……。それぞれが異なる悩みや葛藤を抱えながらも、「歌うこと」への純粋な情熱だけを共通項とする彼らの姿は、現代社会で忘れ去られがちな「繋がり」の温かさと、共同体の力を思い出させてくれる。

本作の最大の魅力は、やはりライブシーンの圧倒的な迫力と、そこから生まれる感情の揺さぶりにある。劇中で披露されるゴスペルナンバーは、単なるBGMではなく、登場人物たちの心の叫び、喜び、悲しみ、そして希望が凝縮された「言葉」として、観客の心に直接響き渡る。彼らが魂を込めて歌い上げるハーモニーは、観客の涙腺を刺激するだけでなく、明日への活力と勇気を与えてくれる。特に、クライマックスのステージでアキラが歌い上げるソロパートは、彼の過去の苦悩と、それを乗り越えようとする強い意志、そして彼を支える仲間たちの存在が凝縮され、観客の魂を震わせる感動的な瞬間となっている。

登場人物たちの人間ドラマも非常に丁寧に掘り下げられている。アキラが抱える心の傷、そして彼が仲間たちとの交流を通じて少しずつ心を開き、再び歌う喜びを取り戻していく過程が、繊細かつリアリスティックに描写されているため、観客は彼らの感情に深く共感し、共に喜び、共に涙することができる。また、グループのリーダーを務めるベテラン俳優の存在感も際立っており、彼がメンバーを温かく見守り、時には厳しく導きながら、自身もまた成長していく姿は、観る者に深い感銘を与える。

もちろん、完璧な作品というわけではない。一部、物語の展開が予想できてしまう点や、もう少し深掘りしてほしかったと感じるサブキャラクターも散見される。しかし、それらの些細な点を補って余りあるのが、音楽の持つ計り知れない力と、人と人との繋がりが生み出す奇跡を信じさせてくれる、その力強く普遍的なメッセージ性である。

『SINGSING』は、音楽を通じて人々が繋がり、互いを支え合い、困難を乗り越え、再び光を見出す物語だ。人生に疲れた時、立ち止まってしまった時、この映画はきっと、あなたの心に温かい風を送り、再び前を向く勇気を与えてくれるだろう。劇場を出る頃には、きっとあなたも誰かと共に歌いたくなっているはずだ。この映画は、音楽の持つ無限の可能性と、人間の持つ温かさを再認識させてくれる、まさに「魂の応援歌」と言える。

もう、ツッコミとかじゃない! いろいろ、笑いが出るわ……。

「何よりも「歌」が繋ぐ人々の絆の尊さを鮮やかに描き出した」

↓

え、音楽映画じゃないし、歌も出てこないし……。

↓

……誰?! アキラって、日本人?!?!?!?

↓

もはや同名の別映画がこの世に存在するとしか思えなくなってきた……。

↓

だから、誰……?!

いやもう、細かく挙げだしたらキリがないのですが……最初の2ブロックだけで、これだけ出てくる。

まさか、全然違う映画を勝手につくりだして、勝手にそのレビューを上げてくるとは思いませんでした。

そして、文字数も「1242文字」って。「800文字程度」に対して1.5倍以上、長すぎるやろ。

ちなみに、プロンプトに記載していた『SINGSING』を、日本語サイトの正式表記『シンシン/SING SING』に変えて再度依頼しても、ほぼ同じ文章が上がってきました。

個人的にはGeminiはGoogleが開発しているものなので、参照サイトのボリュームなどから、もう少しクオリティの高いものが出てくるかと予想していたのですが、ある意味いろいろと潔すぎて驚きでした。

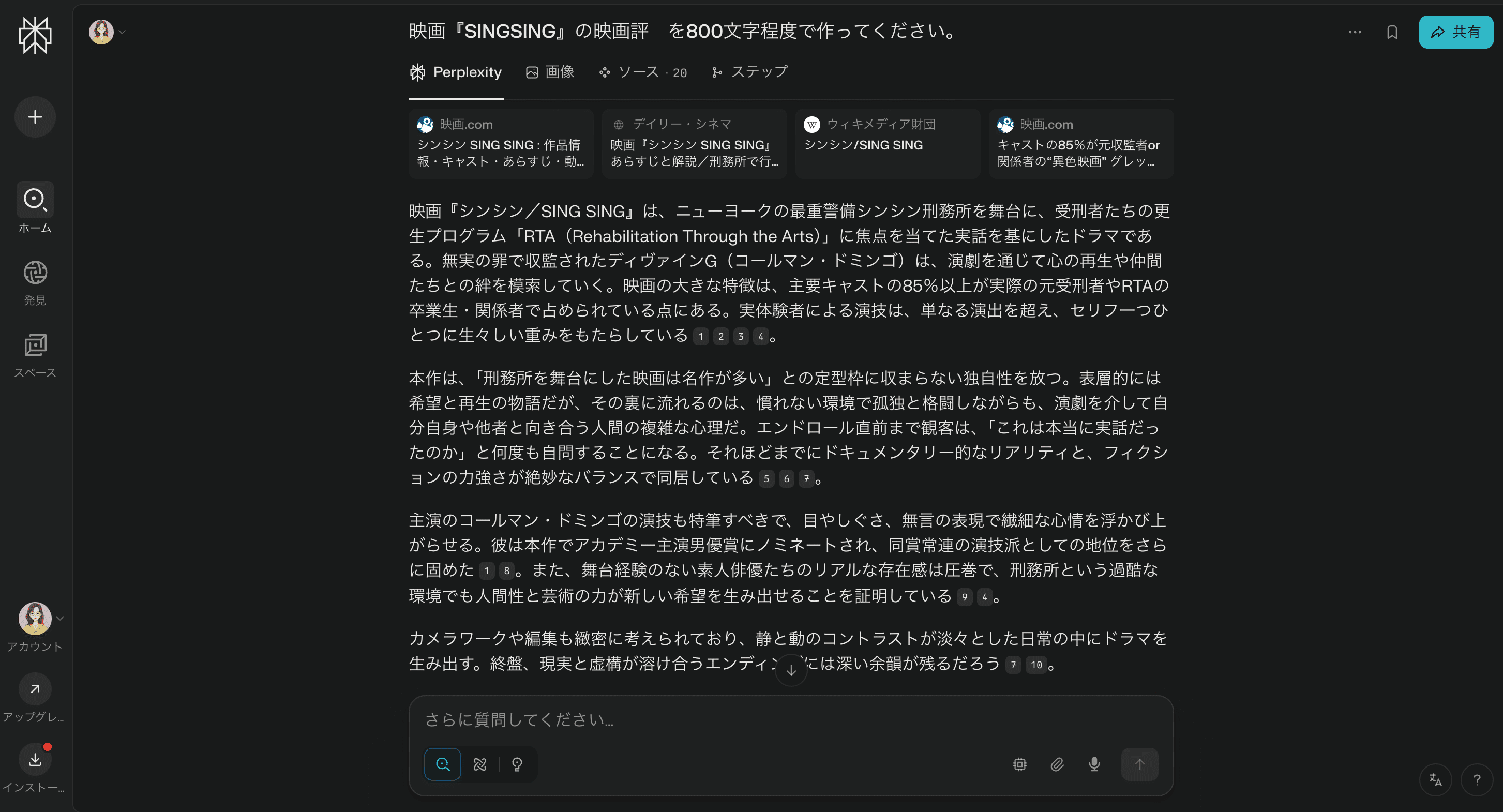

3:Perplexity

映画『シンシン/SING SING』は、ニューヨークの最重警備シンシン刑務所を舞台に、受刑者たちの更生プログラム「RTA(Rehabilitation Through the Arts)」に焦点を当てた実話を基にしたドラマである。無実の罪で収監されたディヴァインG(コールマン・ドミンゴ)は、演劇を通じて心の再生や仲間たちとの絆を模索していく。映画の大きな特徴は、主要キャストの85%以上が実際の元受刑者やRTAの卒業生・関係者で占められている点にある。実体験者による演技は、単なる演出を超え、セリフ一つひとつに生々しい重みをもたらしている。

本作は、「刑務所を舞台にした映画は名作が多い」との定型枠に収まらない独自性を放つ。表層的には希望と再生の物語だが、その裏に流れるのは、慣れない環境で孤独と格闘しながらも、演劇を介して自分自身や他者と向き合う人間の複雑な心理だ。エンドロール直前まで観客は、「これは本当に実話だったのか」と何度も自問することになる。それほどまでにドキュメンタリー的なリアリティと、フィクションの力強さが絶妙なバランスで同居している。

主演のコールマン・ドミンゴの演技も特筆すべきで、目やしぐさ、無言の表現で繊細な心情を浮かび上がらせる。彼は本作でアカデミー主演男優賞にノミネートされ、同賞常連の演技派としての地位をさらに固めた。また、舞台経験のない素人俳優たちのリアルな存在感は圧巻で、刑務所という過酷な環境でも人間性と芸術の力が新しい希望を生み出せることを証明している。

カメラワークや編集も緻密に考えられており、静と動のコントラストが淡々とした日常の中にドラマを生み出す。終盤、現実と虚構が溶け合うエンディングには深い余韻が残るだろう。

『シンシン/SING SING』は、単なる更生や贖罪のドラマではない。そこにあるのは人間本来の力、つまり絶望の中でも他者とつながり、人生を再生する創造力の可能性である。静かな感動と大きな問題提起を同時に与えてくれる傑作である。

いや、これはお見事。驚きました。字数も指定通りで素晴らしい。情報としての映画評は、これには勝てないなぁ、と思いました。

映画名も正く『シンシン/SING SING』になっています。

あえて気になったところを挙げるとしたら、4点。

↓

適切な表現は「収監者」「元収監者」

詳細・理由についてはchat GPTのレビューに対して書いた通りです。

↓

「元受刑者“や”」は、正確には事実と異なる

いやー、これは見逃しそうになりました。

「元受刑者(収監者)やRTAの卒業生・関係者」だと、「元受刑者(収監者)」と「RTAの卒業生・関係者」は別の人たちということになります。

ここは「本作に出ている元収監者」に「RTAの卒業生・関係者」が内包されているわけなので、映画の公式サイトにある「元収監者であり、RTAの卒業生および関係者で構成されている」とするのが適切でしょう。

↓

誰が言っている? & 本作は刑務所を舞台にしているけれど名作ではない、とも読み取れそう?

「刑務所を舞台にした映画は名作が多い」というのは、常識というくらいに知られていることなのでしょうか……? 私は今回がはじめて「へぇ〜」でした。

「夏の風物詩、花火」「冬といえば、鍋」くらい一般的に浸透していれば常識と言っていいと思うのですが、そうでなければいつ・どこで・誰が言っているのかがないと「本当に?」と思ってしまいます。

また、 「『名作が多い』との定型枠に収まらない」だと、つまりその枠に収まっていない本作は名作ではないということ……? ややこしや。

例えばですが【『ショーシャンクの空に』に代表されるように、「刑務所を舞台にした映画は名作が多い」という声を聞くことがあるが、本作はただの刑務所映画の枠に収まらない独自性を放つ】というような感じでしょうか。

↓

考えの分かれるところだけど……ダウト?

「素人俳優」という表現が、RTAの卒業生たちに適しているのか……職業としてこれまでプロでやってきたわけではない、という意味では当てはまるかもしれませんが、『シンシン/SING SING』を語る上ではそぐわない表現ではないかなと感じました。

また、RTAの卒業生たちは、RTAプログラムの中で舞台に立って演技をしている人たち。「舞台経験のない」というのは事実と異なるでしょう。あえて書くのであれば「映画出演経験のない」でしょうか。

* * *

とはいえ、大きく気になったのはこの4点だけで、重箱の隅をつつくようなもの。プレーンで優等生的な作文としてはかなりの完成度ではないでしょうか。Perplexity、恐るべし。

もうひとつ、Perplexityについて特筆したいのが、参照したサイト・出典元が提示されることです。

こちらが、画面のスクリーンショット。

各ブロックの最後に、グレーの四角枠で「1」「2」「3」……と番号が振られています。この番号にカーソルを合わせると、参照元のサイトに飛べます。この機能は、素晴らしい。参考にするAIとして、安心です。

ちなみに、chat GPTにリサーチや執筆をお願いするときも、「参照にしたサイトのリンクも提示してください」と指示文に加えると、参考リンクを出してもらえます。これ、けっこう大事。

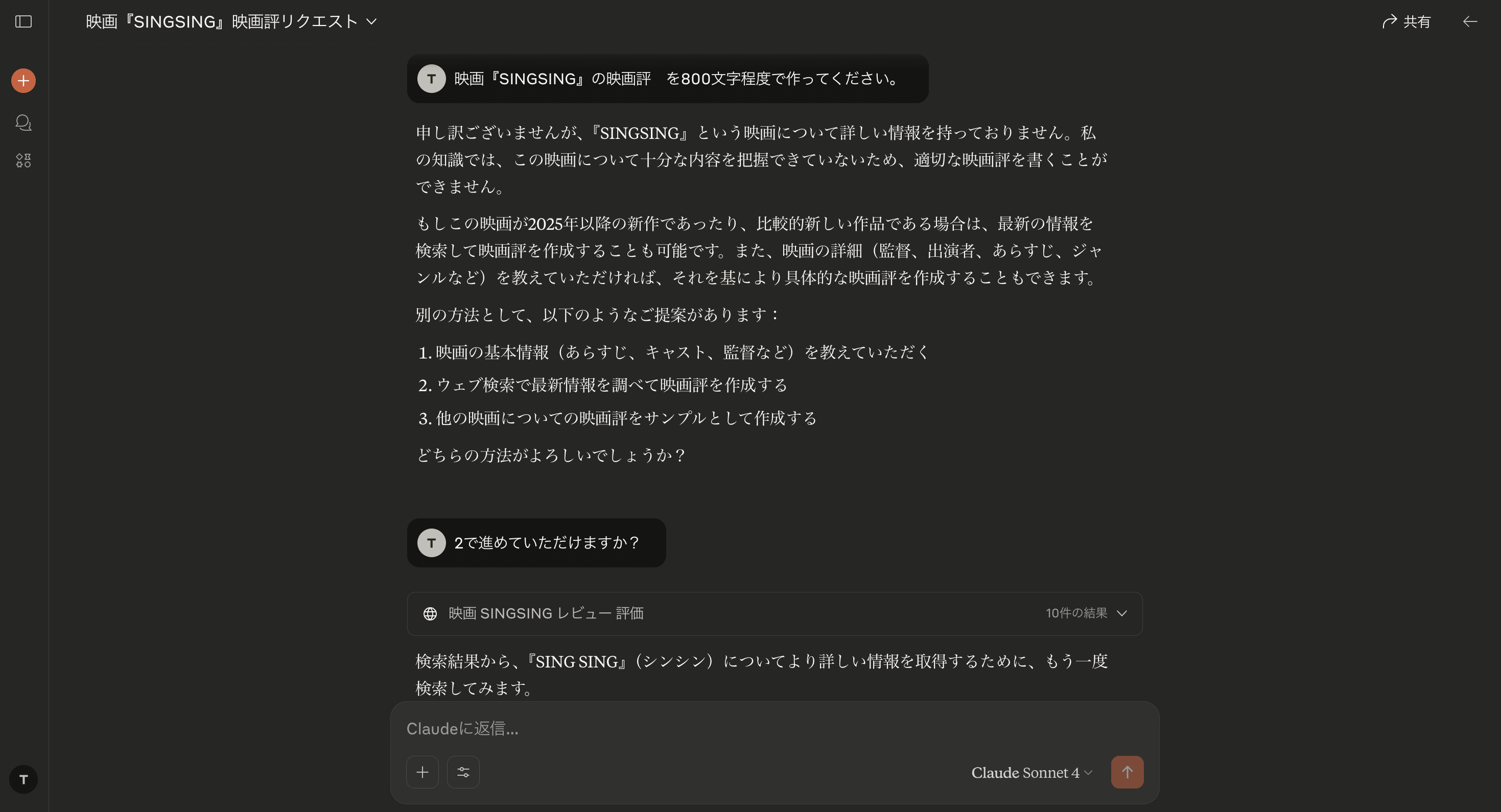

4:Claude

実話に基づく刑務所演劇プログラムを描いた『シンシン/SING SING』は、単なるヒューマンドラマの枠を超えた、魂を揺さぶる傑作である。

ニューヨーク州のシンシン刑務所で実際に行われている収監者更生プログラム「舞台演劇」を題材に、無実の罪で収監された主人公ディヴァイン・Gと収監者仲間たちとの友情を実話を基に映画化した本作の最大の特徴は、そのキャスティングにある。主演のコールマン・ドミンゴなど数人のプロ以外は、全員がこの更生プログラムを受けた元収監者たちが自らの体験を演じているのだ。

この斬新なアプローチは、作品に類まれな真実味と重厚感をもたらしている。プロの俳優と元収監者が織りなす演技は、演出された感情ではなく、生きた体験から湧き出る本物の感情として観客の心に直接訴えかける。演劇を通じて自らの心と向き合う収監者たちの姿は、芸術が持つ変革の力を雄弁に物語っている。

グレッグ・クウェダー監督の手腕も見事だ。刑務所という閉鎖的な空間を舞台にしながらも、演劇という創造的行為を通じて、希望と人間性の回復を丁寧に描き出している。「ショーシャンク超えた」という観客の声もあるように、刑務所映画の新たな金字塔を打ち立てた作品と言えるだろう。

特に印象的なのは、演劇活動を通じて生まれる収監者同士の絆の描き方である。「孤独」が人を変えてしまう一方で、演劇メンバーとの関わりが唯一の救いとなる様子が、観客の涙を誘う。犯罪の背景にある人間の孤独と、それを癒す芸術の力が、この作品の核心的テーマとして浮かび上がる。

Filmarksでの平均スコア3.9点という高評価が示すように、本作は単なる感動作品以上の価値を持つ。それは、社会復帰への道筋を演劇という芸術を通じて示し、人間の尊厳と変革の可能性を力強く訴える社会派映画でもあるからだ。

『シンシン/SING SING』は、アメリカの刑事司法制度への問題提起と、芸術が持つ治癒力への讃美を両立させた、現代映画界における重要な一作である。観客は単なる映画鑑賞を超えて、人間性の深淵と希望の光を目撃することになるだろう。

こちらもなかなかに良い。Perplexityとはまた違った視点で、社会派映画としての側面に言及していること、そして「収監者」という言葉を使っていることが素晴らしいと感じました。

また、今回の5つの中で、監督の名前を紹介してくれたのは、Claudeだけでした。

字数は「847文字」。少しオーバーし過ぎにも感じますが、まあオーバー数は指定字数の約5%。他のAIと比べたら、許容範囲かなと思います。

気になった点としては、「RTA」というプログラム名が記載されていないこと。

それから、観客の声として引用されている「ショーシャンク超えた」。これは引用元ママなのだと思いますが、この書き方をするなら「ショーシャンクを超えた」とするのが良かろうと思いました。

あとは、全体的なちょっと誇張しすぎた表現、でしょうか。

「芸術が持つ変革の力を雄弁に物語っている。」

「観客の涙を誘う。」

「芸術が持つ治癒力への讃美を両立させた」

「人間性の深淵と希望の光を目撃することになるだろう。」

あああぁ〜!! 背中がムズムズするーーー!!!

この辺りは、AIだからではなく、人間が書いても起きることがあります。最後の収めどころ・詰めで思考をやめてしまって、定型的な耳障りのいい言葉や表現を使ってしまうこと。

でもこれって、本当の本当にそこまで思っている? と胸に手を当てて聞いてみると、「小さな嘘」であることが多いもの。素直、ではないんじゃないかな。

こういった大きな表現を使うことによって、せっかくそこまでを丁寧に積み上げてきていたとしても、最後に白々しく感じてしまうというケースは多々あるので、注意したいポイントです。

* * *

ちなみに、Claudeは初めて使ってみたAIでしたが、最初に指示文を送ったときはこのような回答がありました。

申し訳ございませんが、『SINGSING』という映画について詳しい情報を持っておりません。私の知識では、この映画について十分な内容を把握できていないため、適切な映画評を書くことができません。

もしこの映画が2025年以降の新作であったり、比較的新しい作品である場合は、最新の情報を検索して映画評を作成することも可能です。また、映画の詳細(監督、出演者、あらすじ、ジャンルなど)を教えていただければ、それを基により具体的な映画評を作成することもできます。

別の方法として、以下のようなご提案があります:

1. 映画の基本情報(あらすじ、キャスト、監督など)を教えていただく

2. ウェブ検索で最新情報を調べて映画評を作成する

3. 他の映画についての映画評をサンプルとして作成する

どちらの方法がよろしいでしょうか?

この誠実さ、Geminiに見習ってほしい。

5:Grok 3

映画『シンシン/SING SING』(2025年公開)は、ニューヨークのシンシン刑務所で行われる収監者更生プログラム「演劇」を題材にした実話ベースの感動作だ。無実の罪で服役するディヴァインG(コールマン・ドミンゴ)と、悪名高い囚人クラレンス(クラレンス・マクリン)の友情と成長が描かれる。本作は、演劇を通じて希望を見出し、互いを理解していく過程を丁寧に掘り下げる。

コールマン・ドミンゴの演技は圧巻で、冤罪に苦しむディヴァインGの内面を繊細かつ力強く表現。特に、演劇指導者との対話で過去を振り返るシーンは、観る者の心を強く打つ。一方、実際の元受刑者であるクラレンス・マクリンを含むキャストのリアルな演技は、物語に驚くほどの説得力を与えている。A24らしい独特の静謐な演出と、ドキュメンタリーのような抑制された語り口は、感情を過剰に煽らず、観客に深く考えさせる。

物語は、演劇プログラムを通じて囚人たちが自己表現を学び、互いに絆を築く姿を丁寧に描く。特に印象的なのは、受刑者が「人生最高の瞬間」を語るシーンで、かき氷ワゴンの思い出などささやかなエピソードが、過酷な環境での人間性を浮き彫りにする。『ショーシャンクの空に』と比較されるが、本作は派手なドラマより内省的な成長に焦点を当て、独自の感動を生む。

一方で、ディヴァインGの冤罪や友情の深掘りがやや未回収に終わる点は物足りなさを感じさせる。物語の起伏が控えめで、後半に期待した大きなカタルシスが得られないとの声もある。しかし、演劇の力を通じて人間の尊厳や希望を描く姿勢は力強く、刑務所内のリアルな更生プログラムの意義を伝え、静かながら深い余韻を残す。

本作は、演技と人間ドラマを愛する観客に特に響く。派手さはないが、言葉と表情で紡ぐ物語は心に残り、演劇が持つ変革の力を改めて教えてくれる。劇場の大スクリーンで、役者たちの息遣いを感じながら観るのがおすすめだ。

字数は789文字と指定字数に近く、合格点。締めの一文がいいな、と思いました。

他のAIと比べて特徴的なのが、批判的視点も含まれていること。ここは、X(Twitter)を大きな参照元とするGrokならではかもしれないですね。

批判的視点へも言及するのは、意外と大切なポイントかも。というよりも、Grokのレビューを読むまで、他3つのAI(Geminiは例外)が「いい面」しか書いていないことに気づけていなくて、ハッとしました。

「物語の起伏が控えめ」というのは、確かにその通りで。私はその静かなタッチが大好きなのですが、「いい映画だから!」と誘って一緒に観に行った母は、前日の明け方まで私と話していた寝不足が重なって、途中20分ほど安らかな寝息を立てていました……。

一方で、Grokのレビューもつぶさに見ていくと、やはり気になる点がいくつかあります。

↓

「収監者」「元収監者」が適切

3度目ですが。クラレンスに使われている「悪名高い囚人」とか、ダメでしょう。この言い方だけで『プリズンブレイク』などのハードな別作品の話のようにすら感じてしまう。

冒頭では「収監者更生プログラム」と、ちゃんと「収監者」という言葉を使っているのに、なんでかなぁ。

↓

本当に? & その後に出てくる「『人生最高の瞬間』を語るシーン」と重複

ワークショップの中で過去を振り返るシーンとして考えられるのは、「人生最高の瞬間」を語るワークと、メンバーの一人が急死した時に集まったシーン。ただどちらも、「冤罪に苦しむ内面」を語っているわけではありません。だから、コールマン・ドミンゴの演技の圧巻さを説明する具体の一文としては、違和感があります。

また、1つ後ろのブロックに記載されている「人生最高の瞬間」を語るシーンのことを指しているとしたら、文章構成としてその重複も気になるところです。

↓

本当に? & 誰の意見?

もしこのレビューを書いた人が、本当にこのシーンを印象的だと感じているのなら構わないのですが、私個人としては「え、本当にここが1番なの?」と、ちょっと拍子抜けしました。

どのシーンが印象的か……は、観た人によって異なるもの。なので、「私は」という筆者の主観であることが伝わるようにするか、「SNS上ではそのような声が多い」など数字的な論拠を示すかする必要があるかなと思います。

「過酷な環境での人間性を浮き彫りにする」という言葉も、違和感あり。過酷な環境とはどこのことを指しているのか——シンシン刑務所のことなのか、収監されるに至った外の世界での環境のことなのか。それがわかりません。

またここは、一人ひとりが思い出を語っているシーンで、その多くが幼少期や収監される前の家族との記憶。「過酷な環境での人間性」というと、厳しい刑務所の監視環境の中でも仲間に見せる優しさ……みたいなものを指すのであって、このシーンとはやっぱりズレるんじゃないかな、と思いました。

↓

A24とは……?

唐突に出てくる「A24」。最初は「誤字かな?」と思ったのですが、確認してみたら、本作の全米配給権を獲得したスタジオ名でした。言及するなら、その説明は必要でしょう。

また、制作スタジオではなく、配給権を持っているところなので、「A24らしい演出」とは……何をもとに出してきたのか、謎が深まるばかりです。

* * *

とはいえ、最初はGrokってもう少し適当かと思っていたので、期待していたよりもしっかりしたレビューが上がってきたなという印象でした。

ステップ3:自分で書く

というわけで、5つのAI によるレビューを踏まえて私が書いたものがこちらです。

「俺たちは人間に戻るために集まっている」——映画『シンシン/SING SING』より

以前、即興芝居のワークショップで聞いた言葉。

それを、映画『シンシン/SING SING』(日本公開2025年)を観て、私は思い出した。

本作の舞台はニューヨークの「シンシン刑務所」。演劇を通した更生プログラム「RTA(Rehabilitation Through the Arts)」の物語だ。

主演は本作でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたコールマン・ドミンゴ。さらに、キャストの85%以上が元収監者であり、RTAの卒業生・関係者で構成されていることが話題に。特に、本人役で出演し俳優デビューを果たしたクラレンス・マクリンは、原案・製作総指揮にも携わっている。

そんな現場から生まれるシーンは、強い。

彼らにとってRTAとは何なのか。本人役のショーン・ジョンソンによる印象的な台詞があった。

「俺たちは人間に戻るために集まっている。いい服を着て、踊り回って、現実ではできないことも楽しめる」

RTAワークショップ中、喧嘩腰で進行を妨げる新メンバーに対し、怒りを押し殺すように、目に涙を溜めながら訴える言葉。

「演じる」とは、「生きる」ことなのだ。

だからこそ、彼らの演技には混じり気がない。

本作が俳優デビューである出演者も、厳しい収監生活の中で芝居を心の拠り所にして取り組んできた人々。もはや素人ではない。その凄みには、初出演とは思えないほどのものがある。彼らが醸すリアリティと説得性なくして、本作は成立しなかっただろう。

これは、彼らが人間に戻る物語であり、人間に戻った彼らを知る作品なのだ。

本人役というのは、難しいものがある。一度出た刑務所に撮影で戻り、衣装の囚人服に再び袖を通す——思い出したくないことも、過去に引っ張られる恐れも大いにあったに違いない。本人役を公表すれば、収監されていたことを隠していくという選択肢もなくなる。

それでも本作を真っ直ぐに演じ切った彼らの勇気に、私は強い尊敬の念を抱いた。彼らに、大きな拍手を贈りたい。

「演じるとは、生きること」という感想と、元収監者の勇気に振り切ってみました。

が、改めて読み返すと、実話であることが漏れている。あと、やっぱり原案にコールマン・ドミンゴ演じる主人公のジョン・“ディヴィアンG”・ウィットフィールド本人が携わっていることは、情報として入れたかった……この辺りになると字数との戦いですね。

もう少しブラッシュアップできるような気はしています。

ちなみに、ジョン・“ディヴィアンG”・ウィットフィールドも本作にカメオ出演しています。コールマン・ドミンゴ演じるディヴィアンGに、彼が刑務所内で書いた作品のファンだとサインを求める収監者が登場するのですが、こちらがご本人。

なので、ジョン・“ディヴィアンG”・ウィットフィールドは原案、製作総指揮の他に、出演キャスト「“本のファン”役」としてクレジットされています。

最後に:参考の映画レビュー

私が『シンシン/SING SING』を観に行ったのは、公開前に日経新聞で取り上げられていたからなのですが、アカデミー賞3部門ノミネート作品ということもあって、複数のメディアでしっかりした記事が出ていました。

中でも、私が感じたものに近い切り口で取り上げられていた記事を紹介します。

VOUGE JAPAN

▶︎元収監者として刑務所に“戻る”苦悩。映画『シンシン/SING SING』で俳優デビューを果たしたクラレンス・マクリンにインタビュー

準主役の本人役で出演し、原案・製作総指揮としてもクレジットされているクラレンス・マクリンへのインタビューを元にした記事。

話の切り口が、本作が伝えたいこと×実体験者の声としていいなぁ、と思いました。彼に取材できるのは、メディアパワーですよね。

しかし、サイトのつくりとして読みにくい……雑誌記事だとまた文字組が違うのだと思いますが、Web記事としてはもう少し改行を増やして一つひとつのブロックを小さくしてくれないと、どの行を読んだのかわからなくなるなぁと思いました。

アフター6ジャンクション2

▶︎【前編】宇多丸『シンシン/SING SING』を語る!【映画評書き起こし 2025.4.17放送】

▶︎【後編】宇多丸『シンシン/SING SING』を語る!【映画評書き起こし 2025.4.17放送】

もう、言うことなし。宇多丸さんの映画評は、すごい。全体の情報、複数の角度からの意見、そして一番伝えたい感動のポイントやどんな人に見てほしいか。もう、すべてがある。

ただ、長いのでね。もちろん、ラジオ番組で語っているものの書き起こしですから、文章として読むのが前提ではないのですが。

そういう意味では、たとえ切り口が近しかったり、同じ部分に着目していたりしても、よりコンパクトで読みやすいレビューを書いて出す意味は——まるっきりのコピーではなく、そこに自身の視点が加わっていれば——あるのではないかな、と思いました。

* * *

さらに、映画公式のXアカウントでは、名シーンや、元収監者であり本作に出演したキャストのインタビューも公開されています。

その中から、特にグッときた台詞のシーンを3つと、キャストインタビューの動画を紹介します。自身で書いたレビューで引用したシーンもありますよ。

名シーン

出演キャストインタビュー

* * *

2025年に入って劇場で観た映画は、どれも素晴らしかった。『野生の島のロズ』『ウィキッド ふたりの魔女』『リー・ミラー』『国宝』……どの作品も大満足。2度観に行ったものもあります。

その中でも、『シンシン/SING SING』は私の中で2025年No.1。

強さとは何か。脆さとは何か。人間とは何か。仲間とは何か。

ここまでいろんなレビューを紹介してきましたが、『シンシン/SING SING』いい映画です。

地域によっては今も上映しているシアターがあります。また、10月にはBD・DVDも発売予定。

ぜひ、機会があれば観てみてくださいね。

本記事で紹介した映画

シンシン/SING SING

主演 コールマン・ドミンゴ

監督 グレッグ・クウェダー

元・刑務所 収監者×オスカー有力俳優

NYに実在する最重警備の【シンシン刑務所】で生まれた世界喝采の感動実話

トップ画像および各キャストプロフィール引用元:映画『シンシン/SING SING』公式サイト(2025年8月5日時点)

※ 本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています

No tags found.

廣瀬 翼

レポート / インタビュー

![]()

![]()

1992年生まれ、大阪出身。編集・ライター。学生時代にベトナムで日本語教師を経験。食物アレルギー対応旅行の運営を経て、編集・ライターとなる。『全部を賭けない恋がはじまれば』が初の書籍編集。以降、ひろのぶと株式会社の書籍編集を担当。好きな本は『西の魔女が死んだ』(梨木香歩・著、新潮文庫)、好きな映画は『日日是好日』『プラダを着た悪魔』。忘れられないステージはシルヴィ・ギエムの『ボレロ』。

更新日: 2025.08.06

更新日: 2025.08.06