(前編)一周回った、倒錯

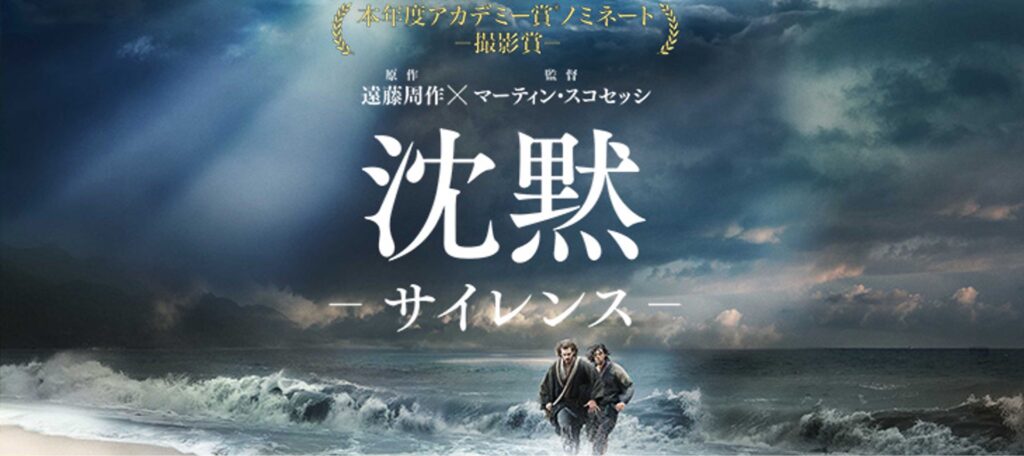

映画『沈黙 -サイレンス-』

ふだんコピーライターをしている僕が映画や音楽、本などのエンタテインメントを紹介していくというこの連載。

最近何が驚いたかって自分がサラリーマンではなくなったことですね。

わっ! びっくりした。

この『街角のクリエイティブ』でも失業者としての日々を毎週綴っております。

【連載】ひろのぶ雑記

どんな映画を観るにしても、「かならず自腹で払い、いいたいことを言う」をこの映画紹介のルールにしているのですが、映画代が払えるかどうかの瀬戸際になってきました。

しかし、自腹で観ないと言いたいことが言えません。それ以前になんの試写会にも呼んでもらえません。この映画評、ここまでの連載は累計100万PVを超えています。なのに、映画業界から声がかかったことが、ただの一度もございません。すごく不思議なんですけど。

言いたいことを言うったって、人様に紹介したくならない、紹介する義理もないものは書かないだけだから、なにかの映画を悪く言ったことがないんですけどね。

わざわざ「この映画はつまんないですよ!」「観にいく価値なし!」とか言いません。そういうときは沈黙しています。

と、いうわけで、今回採り上げるのは、映画『沈黙 -サイレンス-』。

こちらは、観た人が沈黙していられなくなる問題作でした。

予告編をごらんください。

出典:YouTube

監督は、大巨匠・マーティン・スコセッシ。

『タクシードライバー』『レイジング・ブル』『グッドフェローズ』『ディパーテッド』『ウルフ・オブ・ウォールストリート』スコセッシ監督の傑作、大作、話題作を挙げたらキリがありませんね。

原作は、遠藤周作のあまりにも有名な小説『沈黙』です。

イタリア移民の子でカトリック信者であるスコセッシ監督は、28年もの間、この日本人が書いた小説を映画化することに執念を燃やしてきました。

物語は、1640年ごろの長崎、そして五島列島周辺のお話。江戸時代のいわゆる「隠れキリシタン」の話です。厳密にいうと江戸幕府の禁教令に逆らって信仰を続けた「潜伏キリシタン」と、その後明治時代まで隠れ抜いて、現在まで独自の変形したキリスト教を信仰する「カクレキリシタン」は別なんですけど、ひとまずそれはおいといて。

これ、教科書で習う「踏み絵」ですね。

で、これは「絵踏み」なんです。これも「踏み絵」は絵の名前で、「絵踏み」は行為、という・・・すみません。またまた細かい話でした。

んで、この映画『沈黙 -サイレンス-』、ほぼ3時間あるので長いのは長いのですが、話としては一本道なんです。ただ、一本道にみえるわりには、いろいろレイヤー分けしないと、けっこうわけがわからない映画だと思いました。

江戸幕府がキリスト教を弾圧してるのは知ってるけど、はるばるポルトガルから危険を冒してやってくる主人公・ロドリゴ神父にアンドリュー・ガーフィールド 。『アメイジング・スパイダーマン』のスパイダーマン役の人ですね。

ロドリゴ神父と一緒に、日本に来るガルペ神父役に、アダム・ドライバー 。『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』のカイロ・レン役で一気にブレイクしました。観てて、いつフォースの暗黒面に堕ちるかとヒヤヒヤしてましたが、そういう話ではなかったです。

ロドリゴ神父とガルペ神父がなぜ日本にきたかというと、この人を探しに来たんです。フェレイラ神父を演ずるのは名優、リーアム・ニーソン。ふたりの若い神父は、フェレイラ神父が日本で拷問に屈してキリスト教を「棄教」し、日本の名前を名乗り、日本人の妻を娶 ったという噂を聞き、彼を探し当てるために日本に渡ることを決意したんですね。

それにしてもリーアム・ニーソン、日本でキモノなんか着た日には『スター・ウォーズ エピソード1 /ファントム・メナス』で演じたジェダイ・マスター、クワイ=ガン・ジンにしか見えません。また、この映画『沈黙 -サイレンス-』は神父役のリーアム・ニーソンの顔のアップで始まるんですが、同じマーティン・スコセッシ監督の『ギャング・オブ・ニューヨーク』も、やはり神父役のリーアム・ニーソンの顔のアップで始まるんですよね。

重要な役どころです。五島列島出身で2人の神父を日本に案内し、その後何度も何度も何度も何度も出てきて、「えっ!? これ笑うところ? 天丼ギャグ?」っていうぐらい出て来るキチジローに窪塚洋介。映画『魔界転生』では天草四郎を演じててややこしいんですけどね。観客は、このキチジローを軸にいろいろ考えることになります。

ハリウッド映画にもたくさん出演している浅野忠信は、宣教師が幕府の裁判にかかる時の通辞(通訳)を演じてます。これがただの通訳してる人じゃなくていろいろ喋るんですよ。ものすごい賢くてにくたらしいんですけど。ここがまた重要です。

幕府の奉行として切支丹をとりしまる責任者である井上筑後守に、イッセー尾形。アレクサンドル・ソクーロフ監督のロシア映画『太陽』では昭和天皇を演じていましたが、今回、スコセッシ監督のもとで大怪演を見せますね。

この映画のイッセー尾形は、タランティーノ監督の『イングロリアス・バスターズ』におけるクリストフ・ヴァルツに匹敵するほどの怪演ですね。

『バクマン。』に出ていた小松菜奈ちゃんも、殉教するキリシタンの役で出ていましたが、僕は後から言われて気がつきました。それぐらい可愛く撮ってもらってないとうか、ちゃんと江戸時代の貧しい百姓としてのメイクがされていたということでしょう。あと、加瀬亮と、EXILEのAKIRAも出てたらしいんだけど、どこに出てたのか記憶にないんだよなぁ。

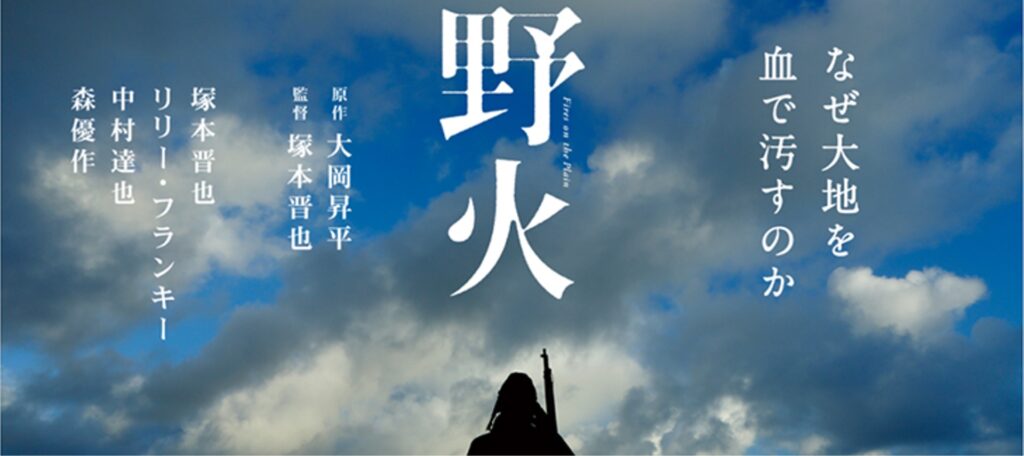

映画監督でもある塚本晋也。俳優としても『シン・ゴジラ』などに出演していたのが記憶に新しいですが、磔になって殉死するモキチという、壮絶な役どころで出演しています。塚本晋也監督の『野火』は、キリスト教を扱った作品として、この『沈黙』のテーマとも密接な関連があります。

また、マーティン・スコセッシ監督も、塚本監督のことをよく知っていた上での起用ですね。

さて。ここまでは単に紹介です。中身の話をしないといけないんです。

この『沈黙』は一度映画化されてまして、1971年の篠田正浩監督版も観てみました。

書体が70年代ですね。

もちろんストーリーは同じです。長崎にやってきた2人の神父。

また、遠藤周作自身が脚本に参加しています。

神父を売った金で三田佳子演じる娼婦と遊ぶキチジロー。そんな話、小説になかったぞ。

篠田正浩監督だから、妻の岩下志麻LOVEなんで、たくさん出てきます。ほとんどストーリーの中心なんですね。これも小説には全然でてこない美女でして、遠藤周作にも、映画は映画というエンタテインメント、という割り切りが感じられますね。

で、なにがすごいってフェレイラ神父ですよ。

棄教し、日本名を名乗り、日本人化してしまった男、フェレイラ・・・見た目はまるで・・・

丹波哲郎やないか!!

日本人化にもほどがあるわ!!

『のだめカンタービレ』の竹中直人か!

映画は、そのフェレイラ神父とロドリゴ神父の激しい議論の末、

えっ? ロドリゴ神父が岩下志麻を犯して終わる。

えーっ!?

それでいいの!? そんなんでいいの!?

・・・さきに、いろいろレイヤー分けしないとわけがわからない映画だと言いました。で、そのために僕はこの昔の映画化を検証して、遠藤周作の原作小説を読み直し、久しぶりに『新約聖書』の要所要所を読み、そして遠藤周作がキリストに関して書いたいくつかの短編、次いで芥川龍之介の「切支丹もの」といわれる小説群を読み・・・

てな感じで、・・・これを、一週間でやったんですよ。ほんと、むり。眠い。

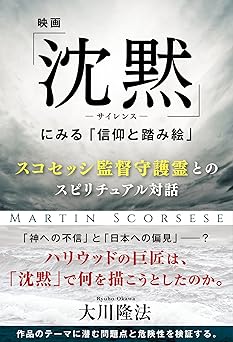

さらには、なにか考えるヒントにならないかと思って本屋で中身も著者も見ずに思わず買ったんですが

映画『沈黙 -サイレンス-』にみる「信仰と踏み絵」

スコセッシ監督守護霊とのスピリチュアル対話

大川隆法

いやいやいやいや、これ、ややこしい本やから。とりあえずこの本は3ページくらい読んで、大事にしまっておきました。

なので、ちょっと取っ散らかるかもしれないんですけど、しまった本は二度と開かずに書いていきます。眠いです。

『沈黙 -サイレンス-』そのまんまの感想

まず、この映画をご覧になって、一本道の話を単純に受け取ると、こうなります。僕はまず、そうでした。

んで、

と悩み果てたところで、

最後の感想としては、

というのが普通だと思います。

ところが、観ながらもやもやする何かが残る。さらに観てからしばらくすると、もっとモヤモヤすることが残る。

そのモヤモヤの原因には、いくつかの倒錯があるんじゃないかな、と僕は考え始めたんです。

映画『沈黙 -サイレンス-』の倒錯

遠藤周作の倒錯

まず、原作小説は読んでも読まなくてもいいのですが、念頭においておいてほしいのは、原作も映画も、史実を描いた物語ではなく、史実からヒントを得た作り話である、ということです。

物語は、一人の神父を探しに幕府の過酷な弾圧・拷問の続くさなかに、島原の乱以降の長崎までわざわざやってきた二人の神父。そこから引き起こされるさらなる惨劇、が中心なのですが、実在の人物の名前と、架空の設定が混在していて、これは遠藤周作の創作なんですね。

で、遠藤周作というひとは、キリスト教をテーマにした小説や随筆をたくさん書いているわけですが、短編『四十歳の男』で遠藤周作は主人公にこう言わせています。

「私は・・・子供の時、自分の意志ではなく親の意志で洗礼を受け、形式と習慣で教会に通ったまでです。しかし、あの日から、私は自分の背丈にあわせず親がきめて着させた服を捨てられぬことをはっきりと知ったのです」

また、遠藤周作は“キリスト教という洋服を日本人にも合うように仕立て直す”ことがライフワークである、とも述べています。

日本という国において、物心つかないうちにカソリックの洗礼を受けキリシタンになった自分。しかし西洋的な一神教の概念にはいつまでたっても馴染めないし、そもそも日本の風土と日本の生活に、キリスト教、これ、要るの? どうなの? ・・・って、これ、遠藤さん自分自身の問題ですね。

つまり、キリスト教にたいする疑問の本質であろう、神はいるのか? いるならなぜ沈黙しているのか? 聖書に書いてあることは全部事実か? 信仰は結局、心のなかの問題か? というテーマに、西洋的な議論を積み重ねた神学的アプローチで取り組んでるわけではないんですよ。

だから、『沈黙』は、その問題に悩んだ自分が、それぞれの局面でロドリゴ神父、フェレイラ神父、通辞、モキチ、そしてキチジロー・・・いろんな立場だったら自分はその時どうするか、という悩みと行動の結果の「If 」を分担させてるわけです。

創作物の中では人間は自由に動かせますから。

最終的には、

「主人公ロドリゴ神父の信仰に対する姿勢は変わった。しかし、ある意味変わっていなかった。それはキリストは心の中にいるという認識の問題だ」

これを遠藤周作は「同伴者キリスト」と言った。ほとんど真言宗の弘法大師に対する「同行二人」に似てきています。

「主人公に対して鏡のように配置された登場人物のキチジローは変わってなかった。しかしどこまでも弱くてもその弱さこそが強さであり、それをどこまでも救うのがキリストである」

これはほとんど浄土真宗の親鸞の「悪人正機説」、「善人なおもて往生とぐ、いわんや悪人をや」という、阿弥陀如来はどんな人間でも救うんだ、という思想に似てきています。

つまり、

遠藤周作の原作は、信仰の純粋性をどこまでも検証する、というお話ではなくて、日本人である自分に、キリスト教をフィットさせるため、そこを成り立たせるために、長崎のキリシタンにヒントを求めたんじゃないかと思うんです。

キリシタン達の倒錯 祈らず、拝んでいた

そうなると、劇中で二人の宣教師が見た長崎の隠れキリシタンたちの姿も、日本的に倒錯していた。

この姿こそが、日本人である遠藤周作が感じていた、日本のキリスト教って、まず入ってきた時点で倒錯してない? という気持ちを象徴的に表しているんじゃないかと思うんですよね。

彼らは、祈るのではなく、拝むんです。聖書を読むのではなく、ラテン語の謎の祈祷をありがたがります。そもそも日本に入ってきたキリスト教には、驚くべきことに「聖書」の翻訳がない。ほんとはまずそこからですよね。でも、「どちりな・きりしたん」とか断片的なものしかありません。

そして、神父が持ってきたロザリオの珠をありがたがります。物を心の拠り所にします。

また、キリシタンになれば、死んだら全員「ぱらいそ」(天国)に行けると信じている。苦しい百姓としての現世から逃げたい一心で信仰する。実際は、キリスト教における天国の門は、結構せまいんですけど、知らないんですよ。

さらに決定的なのは、「白人そのものを拝む」んですよ。これ、大島渚の『戦場のメリークリスマス』でも描かれていたテーマですね。白人に憧れちゃうんですよ東洋人である日本人は。ひれ伏すんですよ。だから、天から現れたようなパードレに対し村人たちは、「行かないでくれ、ここにいてくれ」と泣いて頼みますし、キチジローが絵踏みしても絵踏みしてもギャグみたいにまたロドリゴに「コンヒサン、パードレ」(懺悔させてください神父様)と寄ってくる。

また、ポルトガル人のパードレは日本語を覚える気があんまりありません。学のない村人も、必死で外国語をしゃべりますし、幕府の奉行も、向こうの言葉に合わせてます。これ、原作だともうすこし微妙なんですが、英語のセリフでできてる映画だと決定的です。郷に従わないんですよ。日本語習わないんですよ。ポルトガル人。このあたりが、遠藤周作の倒錯に加えて、スコセッシ監督の倒錯につながっていきます。

スコセッシ監督の倒錯

さて、遠藤周作の原作を28年も映画化したかったというイタリア系カトリック信者のスコセッシ監督。

上で述べたように、日本人である遠藤周作が、日本人なのにクリスチャンであることに決着をつけるため、さまざまな登場人物に悩みや行動を仮託した小説にたいして、すこし、真っ正面から向き合いすぎてるんじゃないかと僕は思うんです。

遠藤周作の心の中の問題について「実在の登場人物と架空の登場人物を混ぜて、受難させたり、殺したり、迷わせたり、逃げさせたり、激論させたり、諦めさせたり、いややっぱり大丈夫と思いなおさせたり」という形式なのに、それを「真に受けた」スコセッシが、白人の名優含む役者たちでまるで史実のようなリアリズムタッチの映像にしてしまった。

それを日本人である我々が観ることは、これ実は一周回った倒錯なんじゃないか、それがモヤモヤの正体なんじゃないかと思いまして。

ただし、この、僕がいうところの倒錯が、この映画をダメにしているのかというと、まったく逆なんです。

この倒錯によって、この映画はすごいものになっていると言える。

それをこれから映画そのものをレイヤー分けして・・・

・・・さてみなさん。

ここまででもう7千字です文字数。

田中泰延のエンタメ新党、初の試みです。前後編にしたいと思うんです。

いや、それぐらいこの『沈黙 -サイレンス-』という映画は、語ることが多すぎるんです。

この映画に関してはだれかともっと話したいんです。いくつかのご意見に対して僕の見方を述べる試みもしてみたいと思います。ご意見は以下のハッシュタグをつけてTwitterでお寄せください。

#田中泰延よこれが沈黙だ

※ツイートの募集は終了しました

沈黙【連載】田中泰延のエンタメ新党〈第二十二回〉

(後編)声なき声を聞くこと

映画『沈黙 -サイレンス-』

かつては広告の仕事をしていたような気がしますが今ではすっかり無職の僕が映画や音楽、本などのエンタテインメントを紹介していくというこの映画紹介。そうこうしている間隙を縫って雑な内容を雑に書いたりしています。

どんな映画を観るにしても、「かならず自腹で払い、いいたいことを言う」をルールにしています。

マーティン・スコセッシ監督の映画『沈黙 -サイレンス-』のお話、さっそく後編です。

映画のストーリーのおさらいです。

違いました。これ、『HUNTER×HUNTER』が連載止まってるとこまでのあらすじでした。もう今回の映画、難しくて、書けなくて書けなくて思わず休載しそうになったので、自分が冨樫義博先生だと思い込んでいました。

前編の後にハッシュタグ、

#田中泰延よこれが沈黙だ

にみなさんからのご意見をいただきました。この映画に対するたくさんの感想、それぞれの視点、非常に興味深かったです。ありがとうございました。

とにかく、観た人は考えまくる映画ですよね。この映画の脚本家、ジェイ・コックスは

「“考えること”はエンタテイメントだ。映画に刺激されることによって、自我や意識が拡大する」と言っています。

まさに、そんな映画でした。

ご意見を全部ご紹介できないのは申し訳ないのですが、いくつか採り上げさせてください。

みなさまからのご意見(抜粋)

まずはここから。

門松さんの『「沈黙」という話』はnoteで更新されています。

https://note.com/ichirikadomatsu/m/m4b11e15dff6d

これを読めば、なぜ宣教師は日本へ来たのか、なぜ豊臣秀吉も徳川家康も「キリスト教はヤバい」と思って弾圧したのか、前提となる歴史を学ぶことができます。

沈黙を語る神と、 “ Amazing Grace ” 。そこを押さえておかないと、いろんなことがわかりません。

ただし、小説、そしてこの映画『沈黙』が描く時代では、もはやバテレン大名もいません。島原の乱も鎮められました。最後の2人の宣教師の、最後の物語となっていますので、遠藤周作やスコセッシが布教の歴史と意図を「ぼやかした」わけではないと思います。もはや最後の物語なのです。

次に、ねぐりさん。

「田中泰延よこれが沈黙だ」なんておこがましすぎてとても言えないんですけど、いい機会をもらったと思って、「ぼくのかんがえた『沈黙』」を3500字ほど書いてみました。https://t.co/qOei0SKgak #田中泰延よこれが沈黙だ

— negri-project (@negriproject) February 16, 2017

圧巻です。ねぐりさんの3500字。

⚫︎「声」をめぐる映画

⚫︎「絶望」の対義語は「狂気」

⚫︎「拝む」ための対象

⚫︎モ『キチ』と『キチ』ジロー

⚫︎スクリーンのこちら側の「神」

これをまるまる引用すれば今回の原稿は半分終わるところでした。このあともいくつか参照しながら話していきましょう。

そして付焼刃砥蔵さん。

田中さん@hironobutnkのとネグリさん@negriprojectのをもう二回づつくらい読もう。どうにも頭の中が整理できない。神とは?信仰とは?赦しとは? 結局は心の有り様なのかも…あと未見の人にこれだけは言っておきたい。スティーブン・セガールは出てないよ! pic.twitter.com/TOMKMjtYaW

— 付焼刃砥蔵 (@tackn_roll) February 19, 2017

それは『沈黙の戦艦』とか『沈黙の要塞』のスティーブン・セガールやろ。沈黙違いやろ。

セガールは出ていませんでしたが、セガールより強そうなプロレスラーの高山善廣は出ていました。

高山さんといえばやっぱり僕はドン・フライとの伝説的な・・・それからプラモデルが・・・そんな脱線が許されるような映画じゃないので僕を止めてください一晩中話してしまいます。

続いて、yokoさん。

『沈黙 -サイレンス-』で一番印象的だったのはエンドロールの自然音。自然音は母音で、日本人とポリネシア民族だけが母音を言語野で聞くという説がある。彼らは自然音からメッセージを感じ取ることができる。でも、他の民族には自然音はただの雑音か、沈黙に聞こえるという説 #田中泰延よこれが沈黙だ — oʞoʎ (@yokohime) 2017年2月18日

そうなんですよ。この映画、虫の声で始まり、虫の声で終わる。また、井上筑後守がやたらに虫の羽音を気にする。

虫や自然は日本人にとって遍在する神のようである、という表現のようにもとれるし、また遠藤周作の原作では、人の世にどんな悲惨なことが起ころうと虫は関係なく鳴いている、という叙述もありました。

最後に真宗大谷派の僧侶である赤松さん。

劇中で信仰について、根を張るとか葉が付くとか花が咲くとかって会話があるけど、種っていう言葉が出ない。沼に種を撒くっていう話がしたかったんじゃないかと思うんですよ。せっかくなのでタグ使わせてもらいますw #田中泰延よこれが沈黙だ #沈黙

— 赤松崇麿 (@macka_aka) February 19, 2017

それ、わたしも思いました。種をまいて育てるという発想が、出てこない。僕が前編で書いた「聖書の翻訳がない」という話とも繋がってきますね。

この「種」と「沈黙」という言葉は、僕が昔から何度聴いても意味がわからない、この歌の歌詞を思い出しました。

サイモン&ガーファンクルの『サウンド・オブ・サイレンス』です。

出典:YouTube

Hello darkness, my old friend

暗闇よ、我が古き友よ

I’ve come to talk with you again

また君と話そう

Because a vision softly creeping

幻影が忍び寄り

Left its seeds while I was sleeping

眠りの中に種を残して去った

And the vision that was planted in my brain

脳裏に植えつけられた幻影は

Still remains within the sound of silence

消えないまま、「沈黙の音」と共に

ご意見をお寄せくださった皆様、ありがとうございました。全部を読まれたい方は、ツイッターで

#田中泰延よこれが沈黙だ

#党首よこれが沈黙だ

#ひろのぶさんよこれが沈黙だ

を検索していただけましたら幸いです。

God’s Point of View – スコセッシの神の視点

前編では、篠田正浩監督版の映画『沈黙』を紹介しましたが、そちらは徹頭徹尾、人間目線の映画化でした。スコセッシ監督は、彼の多くの映画でもそうなのですが、この導入部分のショットでも顕著なように “ God’s Point of View ” と呼ばれるカメラアングルを使います。

これにより、先ほどねぐりさんが指摘されたように、スクリーンのこちら側でこの映画を観ている私たちが、沈黙するしかない神の立場になってしまうんですね。

もっとも、僕が観た大阪・箕面の映画館では、大阪のおばはんが「踏んだらアカン! 踏み絵踏んだらアカン!」と叫んでいましたからあのおばはんは神以上の存在だったのかもしれません。

主人公が神の視点で全体を眺め、さらにそれを観せられる私たちも神々の一員のように、とってもつらい思いをさせられるすごい映画がありました。『神々のたそがれ』です。

また、スコセッシのアングルは神の視点なのに、すべてが見渡せるかというと、そうではない。たとえば主人公が乗る舟には視界を遮る霧がたちこめるんですね。これは神でも全部は見えないという表現ですね。多くの人が指摘していますが、これはスコセッシが敬愛する溝口健二監督の『雨月物語』へのオマージュですね。

モキチ

この映画、とにかく「拷問」そして「殉教」の描写が観客の心をズタズタにします。

僕、なかなか気がつかなかったのですが、あとから考えたところ、驚くべきことにスコセッシは、この映画を宗教的にしないために「拷問」と「殉教」を図式的だったり、メタファーにしなかったんじゃないかと思うんですよね。そこをリアルにしなかったら、それこそ観念的になってしまう。

それはある意味、その後定型となった「絵画」の構図であり、「宗教的恍惚」の描写になっちゃって、思考停止になるからなんですね。

前編で、遠藤周作の創作を「真に受けた」スコセッシが、リアリズムタッチの映像にしてしまって、それを日本人である我々が観ることは一周回った倒錯だと言いましたが、この映画は、この倒錯によって、すごいことになったんだと思います。

日本におけるカトリック教徒として悩んだ遠藤周作が、自分の心の投影として役割を振って造形した人物たちが、スコセッシのリアリズムによって投影ではなく人間としての姿を見せた。これ、原作でも、篠田正浩版でもなし得なかったことだと思うんですよね。

遠藤周作がほんとうに描きたかったことが、歴史の沈黙が、この映像でようやく、ついに、打ち破られた。

遠藤周作は述べています。

「弱者たちは政治家からも歴史家からも黙殺された。沈黙の灰の中に埋められた」

強者がルール・ザ・ワールドしようとしている現在のこの世界に、この映画を突きつけられたからこそ、観た我々はめちゃくちゃ考えてしまうんだと思うんです。

通辞とイノウエサマ

映画でそこが割愛されているのが残念なのですが、通辞も、井上筑後守も、かつてはキリスト教徒だったんですね。

その教義に疑いを抱いたから、またヨーロッパ人の態度に問題を感じたからこそ、非常に理詰めで神父たちを追い詰めていく。文明の衝突もこの映画では描かれていますが、理知的、論理的なのはむしろ日本の知識階級の方ですね。キリスト教のほうがむしろ理屈がないんですね。ヨーロッパ人が「土人だから教化しなければ」と考えていたはずの日本人に思いっきり論破されてしまう。

しかし彼らは絵踏みを、「形だけでいいから」とも言うんですね。心まで支配できないことは彼らもよく分かっている。

フェレイラ

論破されるを通り越して完全に日本側になってしまった人として描かれるのが日本名・沢野忠庵こと元・神父のフェレイラですね。キリスト教はおかしいという本『顕偽録』まで書いています(本人が書いたかどうかに関しては諸説あります)。

ロドリゴ神父と沢野忠庵の議論はこの映画の中で最もスリリングな時間です。

フェレイラが言う、「殉教者は神のために死んだんじゃない、お前のために死んだんだ」・・・これは前編でも指摘した、白人を拝んでしまう日本人のことを言っていると同時に、驚くべきことにキリストにも言ってるんですね。

そして、この国は沼だ、キリスト教は根付かない、というあの「種 」の話になります。

僕はこの芥川龍之介の小説を思い出してしまいました。

芥川龍之介『おぎん』

『芥川龍之介全集5』(1987年)ちくま文庫、筑摩書房(出典:青空文庫)

キリシタンのおぎんは、仏教徒として死んだ両親の娘である。おぎんは、幕府に棄教するか殉教するかと迫られ、ギリギリのところで「邪教を信じて死んだから両親は今ごろ地獄にいるだろう。自分だけ殉教して天国へはいけない、わたしも地獄へ堕ちます」と涙を流して棄教する、というお話です。

この話に涙して、ああそうかと膝を打つ日本人の心、日本の風土というものを考えてみてください。

ベルイマンの映画『沈黙』

さて、人間が何をしようと、なにを祈ろうと、神は沈黙しています。沈黙していないのは人間のほうで、絶えずコミュニケーションしています。

コミュニケーションを求める事によって人間が救われるかというと、これが往々にして、うまくいかない。現世に口を開けた地獄に堕ちる。そこから救われないことでさらに人は神の沈黙を知り、絶望する。

このことを描いた映画には先駆者がいます。

タイトルもズバリ、『沈黙』。

イングマール・ベルイマン監督の1963年のスウェーデン映画です。

遠藤周作の小説『沈黙』は1966年の刊行ですから、遠藤もきっと意識していると思うんですよね。

映画は、3人の登場人物で構成されています。

キリスト教的な倫理をふりかざす姉。

それに逆らい反道徳的な行為を繰り返す妹。

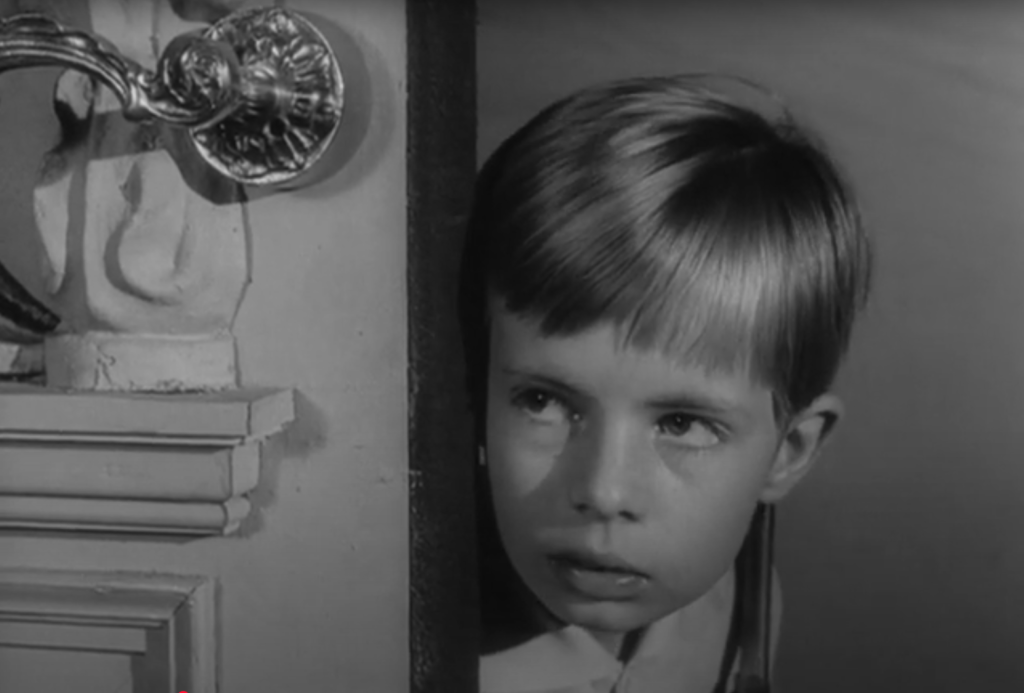

そして妹の幼い息子。

妹は色んな男と手当たり次第に乱れた性生活を送ります。しかしそれを非難する姉は妹を叱るのに、実は妹に嫉妬していて、禁欲的なようで心の中は千々に乱れているんですね。自慰行為をしたりします。2人とも、まったく救われない世界で生きてるんですよ。

で、妹の息子は、何も言わないで、というより2人のやってることがわからないから、幼い目で2人のことをただ、見続けるんですね。この子供の視線が、神の目線であり、沈黙なんですよ。

救われない2人を神は救うかというと、何もしない。できない。

姉も妹も沈黙しないで、人間としてコミュニケーションを求めていろいろ、言ったりやったりするんですけど、やればやるほどひどい状態になっていくんですね。

この映画は神に対する絶望の問題としての「沈黙」を扱っています。

まったく違う時代、題材なのに、遠藤周作の小説とどこか通じ合うものがあると思うんです。

キチジロー

もうね、キチジローは、まさしく逃げるは恥だが役に立つですよね。

家族が殺されるというギリギリのところで彼は「転ぶ」わけですが、わたしたちが同じ立場になったらどうでしょう。

遠藤周作も「キチジローは私です」と言っている。

キチジローは頼りにしているはずのロドリゴ神父まで売ってしまいます。そのとき、銀貨を投げられるシーンはまさに、キリストを裏切ったユダになぞらえられてますね。ユダも、銀貨を投げられるのです。

ただただ救いを求め続けるキチジローは、しかしあっと驚く反転を見せます。

ロドリゴに対するユダだった者が、ただ救いを求めるうちに、キリスト的に変化してくるんですよね。

イエスは聖書でもユダに「汝のなすべきことをなせ」と言います。これは聖書の中でも大きな謎で、それは、ユダが裏切り、イエスが磔になってこそキリスト教が生まれるのであって、その予定を告げた部分とも解釈されています。

ロドリゴ神父は、どこまでも追いすがってくるキチジローに呆れはするが見捨てはしない。すると、窪塚洋介が演じるキチジローは、だんだん、ロドリゴが思い浮かべる肖像画のイエスに似てくるんですよね。そしてロドリゴ自身、絵踏みしてしまった後はキチジローは自分と同じだと気づくんですよね。さらには、ロドリゴ自身がキチジローに救済される。

映画的なビジュアル、演技、目線、でこのユダからキリストへの変化が語られるというのは、ここはスコセッシの発明で、スコセッシの発動した救いなんじゃないか。

救いとは – ラストシーンへ

なんどもロドリゴが聞くイエスの声に対して、『沈黙』というタイトルのくせに神が喋っとるやないか、と言う意見もありますが、どう考えてもあれはロドリゴ自身の心の声でしょう。

ただ、

「私の人生が彼について語っていた」

というナレーションと、最後に手に握らせてもらったものは何か、その意味については、簡単には語れないように設計されています。僕にはまだ結論が出せません。

スコセッシ監督は来日時のインタビューで言っています。

「傲慢さが絵踏みによって崩され、ロドリゴは真なるキリシタンになった」

遠藤周作自身が語る『沈黙』

出典:YouTube

1966年、遠藤周作は原作執筆直後の講演で語っています。

「自分にとって最も尊いものを踏むのが絵踏みです。誰も皆、なにかの踏み絵を持っています。生きて行くために、最も理想としているもの、自分の大切なものを踏まなければならないとき、あなたはどうしますか」

「小説家もみんなと同じ普通の人間です。我々は人生の結論が出ないから小説を書くのです」

また、随筆『切支丹の里』のなかでこう述べています

「私は彼等を沈黙の灰の底に、永久に消してしまいたくはなかった。彼等をふたたびその灰のなかから生き返らせ、歩かせ、その声をきくことは――それは文学者だけができることであり、文学とはまた、そういうものだという気がしたのである」

文学でも、映画でも、音楽でも。芸術とはなんでしょう。

声なきものの声を聞く試みでしょう。

死んだものの声を聞く試みでしょう。

そして、自分の声を聞くことでしょう。

それは、神の声を聞こうとすることでしょう。

そしてそれに触れた人にとって、生きていくための情報があるなにかでしょう。

遠藤周作は、日本に生きるキリスト者としての葛藤を、声なき人々に投影して、その姿を文章のなかに甦らせました。

そしてスコセッシは、遠藤が心の中に投影した灰の中の人々を、ほんとうにスクリーンに投影できる形にしてわたしたちに見せつけた、これが映画の力です。

転んだ人たちを、最も弱い者の声を、拷問の痛みから、背教の謗りから、沈黙の絶望から、救ったのです。

ユダたちを、救ったのです。

今日も神は沈黙しています。人智を超えているから神なのであり、対話できないから信仰という形をとらないといけないわけです。

パスカルは、「信仰とは賭けである」と言っています。

ただ、人間が沈黙するとき、

「沈思黙考」

という言葉があります。よく文字をみてください。沈黙と、思考はワンセットなのです。そうです。沈黙とは、思考することなのです。

ここからすこしアクロバットになるんですが、沈黙する神も、考えているのではと仮定できないでしょうか。

神だけが完全な言葉を持っていると考えるのがあらゆる宗教、信仰、ロゴスの考え方です。

ところが、神も思考しているのだ。だから沈黙しているのではないかなぁと、この映画を観て、ちょっと、思ったんだよなぁ。

遠藤周作の「キリスト教という洋服を日本人にも合うように仕立て直す」という手の動きと、スコセッシの、弱き者を映像で克明に蘇らせ、赦そうとする手の動きの、両方が合わさって、こんな気持ちになったのかもしれません。

ていうか、ほんとに頭壊れるぐらいいろいろ考える映画でしたし、ここを起点に10年ぐらい思考したり、沈黙したりできる映画でした。

最後の最後の最後に。

文学とは、芸術とは、声なき者の声を聞き、その姿を何度でも甦らせるものと言いました。さて、この詩を書いたのは誰でしょう。

いにしえのこと

されど遠からず

波止場で働く男ありて

その糧を失ふ

ただ試練の時

炊事場で働く女ありて

その男のため

ただ愛ゆえに

女曰く

我等が手にしたもの

未だ我等が手中にあり

ことが成れども成らずとも

我等は互いを失わず

愛をもて立ち向かう

我等の道半ばにして

祈りの中に生きる

我が手を取りて誓い給え

祈りの中に生きよと

その詩人の名前はジョン・ボン・ジョヴィと言います。

声なき者の声を、祈りの声を聞く、これこそ文学でしょう。

もう、考えすぎて頭痛いから、歌って終わろう!!

Bon Jovi『Livin’ On A Prayer』

出典:YouTube

今回、前後編の間に、たくさんのご意見をお寄せくださった皆様、そしてはよ書けはよ書けと無責任かつ生温かい声援をくださった皆様、冨樫義博先生に代わって御礼申し上げます。

今度は、たぶん『ラ・ラ・ランド』観て、書きますね。

更新日: 2025.04.10

更新日: 2025.04.10