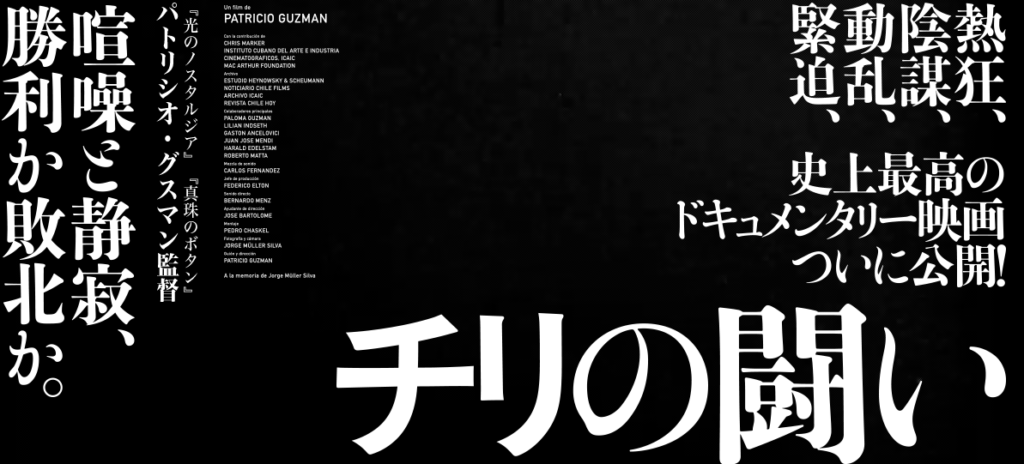

もうひとつの9.11。

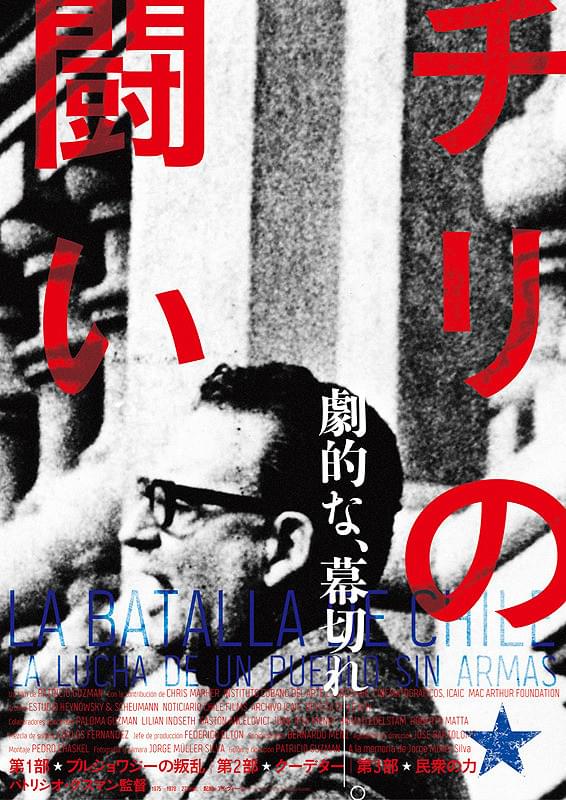

映画『チリの闘い』

ふだんコピーライターをしている僕が映画や音楽、本などのエンタテインメントを紹介していくというこの連載。

「かならず自腹で払い、いいたいことを言う」をルールにしているのですが、なんと昨年2016年8月の『シン・ゴジラ』以来の映画評です。信じられません。いったい何を考えているのでしょう。そうこうしているうちに2017年の1月も終わるじゃないですか。

何もしてなかったわけじゃないんですよ。正月ですから餅を焼いたり餅を食べたり太ったりしていたのです。

さて、2017年、なにを観たものかと思ってはいたのですが、大阪の映画館「シネ・ヌーヴォ」の景山代表に「僕はぁ! 僕はぁ! 何を観ればいんですかぁ!」と訊いてみたところ、キレ気味な質問にもかかわらず、即答がありました。

『チリの闘い』を見逃してはいけない、と。

なんだそれは。予告編をご覧ください。

出典:YouTube

なんかもう、すごいでしょ。いや、すごいんですよ。いやいや、すごかったんですよ。

この映画、3部作、合計なんと263分。4時間23分ですよ。休憩入れたら映画館に5時間いなくてはなりません。そして、全編モノクロのドキュメンタリー。記録映画です。まさに超弩級でした。しかし、休憩がもどかしい。早く次が観たくなる、そしていま僕は、もう一度観たいと思っているぐらいです。

映画は、南米の国、チリの数年間と、そしてある特別な1日についての記録です。

チリってどこかわかります? 当然これは書いとかないと基本がなってないと言われるので書きますけど、チリの地理についておさらいしておきましょう。チリの地理。チリの地理。3回ぐらい言うとこう。

はい。ここですね。南アメリカ大陸。すごく細長い国です。もともとスペインが植民地にした地域ですが、19世紀に独立国となりました。

そして1970年、画期的なことが起こります。地球上で初めて、選挙によって社会主義政権が誕生したんです。それまで、ソビエト連邦とか、中華人民共和国とか、キューバとか、社会主義国、共産主義国というのは、すべて「暴力による革命」によって誕生したんですね。

毛沢東は「政権は銃口から生まれる」と言いましたし、北朝鮮も「先軍政治」を掲げていますね。社会主義を実現するには、まずブルジョワジーを暴力で倒してから、という考え方はそれまで必然でした。

「ブルジョワジー」というのはいろいろ定義も歴史もありますが、社会主義側から見ての中産階級、資本家階級、つまり小金持ち、大金持ち、早い話が富裕層ってことですね。簡単に言うと労働者ではない人、といえると思います。

社会主義の考えかたでは、ブルジョワジーと対立し、ブルジョワジーを打倒する使命があるのが「プロレタリアート」です。労働者、つまり貧乏人です。

みなさんは、自分が貧乏人ではないと思っていませんか? 結構いいレストランに行ってたり、いいマンションに住んでたり、年収●百万あるから、けっこう中流? などと思っていませんか。ところがどっこい、世の中をちゃんと見ると、それは全部「貧乏人」なのです。「貧乏人」とは何か、150年前にマルクスさんというドイツの人が、はっきり定義しています。

貧乏人=プロレタリアートというのは、「自分の肉体以外に生産手段を持たない人」のことです。ですから、何億円も稼いでる芸能人でも、スポーツ選手でも、病気になって入院したらそこで終わりでしょ? みな貧乏人なんです。身体ひとつ、頭脳ひとつで毎日会社で頑張る人は、たとえ外資金融に勤めてて年収5千万でも、貧乏人なんです。ブルジョワとは、自分の身体以外にお金を産むものを持っている人、です。土地とか、会社とか、工場とか、従業員とか、株券とか、金塊とか。そういうものは、本人が寝ていても現金を稼ぎます。

社会主義、共産主義については、上に挙げた『資本論』を読むといいんですが、いかんせん長いので(文庫本で全10巻とかあったりします)、この『共産主義者宣言』を読むと、とっても薄い本でわかりやすいです。共産主義における般若心経ぐらいの凝縮度です。

これね、いまの日本やアメリカなど、資本主義社会では、あまりにも無視されつつあるものの見方なんですね。資本主義の流れの中で、階級が分かれていく、というのはマルクスが指摘した、たんに事実なんですけど、ソビエトが崩壊して、社会主義政権って失敗だったよね、というあたりから、「頭の悪かった考え方」とされたりしています。

ですが、マルクスが言ったことのほんとうは、ここからやってきます。いま、世界はネオコン、新自由主義、グローバル化の一途を辿り、お金持ちとそうでない人の格差はめちゃくちゃ広がっています。

それにしても社会主義、共産主義の本って真っ赤ですね。旗も真っ赤。このことから彼らコミュニストを「アカ」と言ったりします。

ひとつだけ言っておきたいのは、僕、田中泰延はアカではありません。むしろ、資本主義体制の中で労働者としてどっぷり浸かり、その枠組みの中で少しでもいい暮らしをしようと努力してきた立場です。

ですが、人類の歴史は常に過渡期です。人間の身体を見回してください。変なところに毛が生えていたり、親知らずが生えてきたり、人間も猿からの進化過程なのです。何もかもが進歩の途上で、すべてが変化していきます。わたしの人生も、なにかの過渡期の上に立っているのです。

映画『チリの闘い』は、ある人類の地域の、進歩と変化における闘いの、勝利と敗北と絶望とそして希望を、よくぞ撮ったな、よくぞフィルムに収めたなという記録であり、一大叙事詩でした。

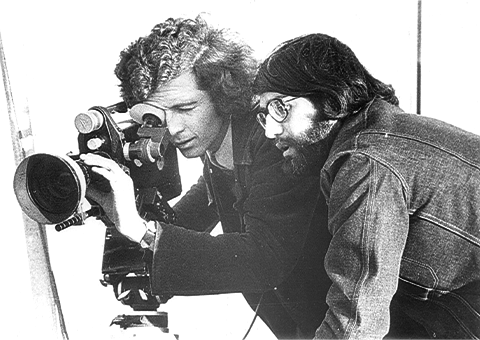

監督は、パトリシオ・グスマン。

この映画を撮ったことで、あとで述べますが軍事政権に投獄され、命からがらキューバへ亡命し、映画を完成させています。

隣にいるのがカメラマンのホルヘ・ミューラル・シルバ。

彼は軍事政権に捕まり、いまも行方不明です。殺されたと考えるしかありません。この映画はシルバに捧げられています。まさに命がけで撮影され、完成したフィルム。この映画が史上最高のドキュメンタリーと呼ばれるゆえんです。

では、3部作からなる映画を、観ていきましょう。

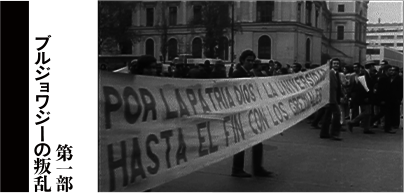

第一部 ブルジョワジーの叛乱

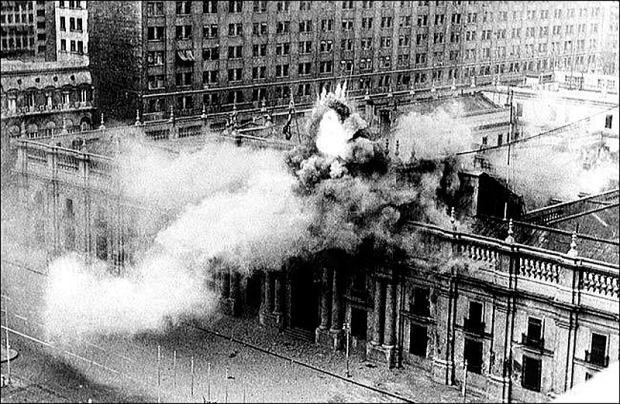

映画は、暗転したままの画面に、ジェット機の爆音が響き渡り、大統領官邸・モネダ宮が破壊される衝撃的な映像から始まります。いきなり首都の真ん中の、それも大統領がいる建物だけが正確に爆撃される。なんだこれは。

そこから時間は巻き戻り、1970年に民主的に樹立されたアジェンデ大統領の社会主義政権が揺らいでいくさまを記録します。

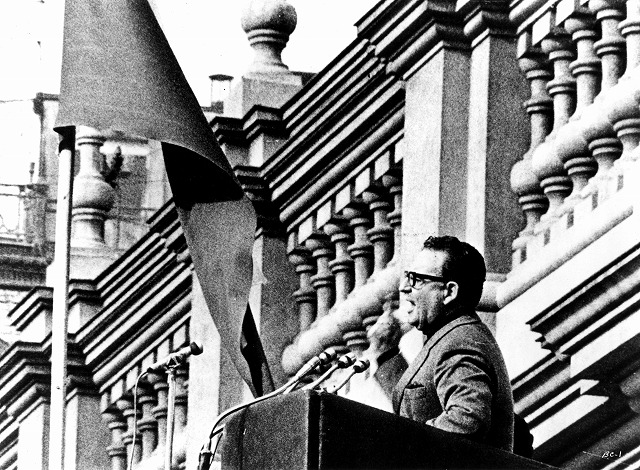

アジェンデさん。この人ですね。

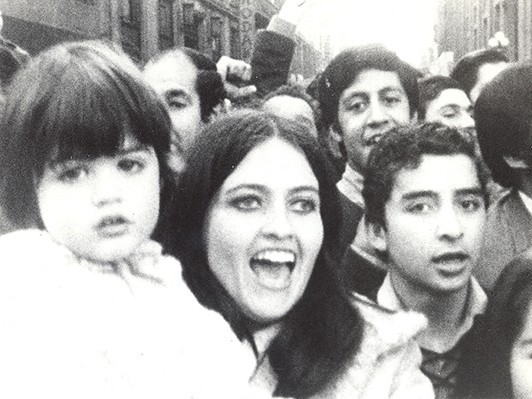

映画はもう、モノクロの画像にめちゃくちゃな熱量がこもっています。社会主義の政府に反対するブルジョワジー階級、大統領を熱烈に支持する労働者、すべての人間が向けられたカメラに向かい、圧倒的な勢いで喋ります。ほとんどラップです。そしてカメラワークが異常です。デモや集会をどこから撮ったんだというぐらいとことん引いて群衆の波を捉えたかと思えば、その次には、どアップ、どアップ、どアップ、寄り切った人間の顔と鮮明な音声。そして画面を埋め尽くす字幕。フィルムは、それぞれの立場の人間の思いと、そして生活の違いが顔に出るという事実をグルーブ感としか言いようのないテンポで見せていきます。労働者たちは、アジェンデ大統領こそ自分たちの希望だと熱く語ります。その顔の美しさ。

ですが、支配者であるブルジョワジーは労働者に選挙で勝てないことに焦り、次々と汚い手を繰り出します。野党の議員、会社の経営者、工場主たち、彼らは徐々に強硬手段にでていきます。

トラックやバスや工場の大規模なストライキが起こります。ストライキといえば、労働者が待遇を改善するためにやると思いませんか? この時のチリは違うのです。なんと労働者達と政権を困らせるために、バス会社や工場の経営者が、会社を休みにするのです。金持ちたちは商品の買占めをして労働者が食べるのにも困るようにします。

このときの金持ち達の顔に滲み出る汚さ、残虐さ。これはカメラがペンであるということの証左ですね。監督にもカメラマンにも、客観的視点のようでいて、やはり目標として描き出したいものがあるのが、ドキュメンタリーなんです。

やがて大統領を倒したいブルジョワジーたちは、軍隊を引っ張り出しはじめます。そして、その軍隊は、裏でアメリカが糸を引いていることが明らかになります。

第一部は、ついに戦車で大統領官邸を攻めた軍が、取材しているアルゼンチンのジャーナリストを殺害する恐るべき映像で幕を閉じます。

第二部 クーデター

第二部は、暗闇にヘリコプターの回転音が聞こえ、ふたたび第一部の最後に起きたクーデターで記者が狙撃された映像で再開します。

このクーデターは、死者は出しましたが未遂に終わります。そこへアメリカが本格的に乗り出してきます。ちょっとアメリカさん! 外国の話ですよ! あまりにも堂々とした内政干渉です。社会主義政権を世界からひとつでも減らすために、アメリカは手段を選びません。

ソビエト、中国、北朝鮮、キューバ、ベトナム・・・社会主義革命は暴力から生まれるから民主主義に反するものだ、というテーゼを掲げたアメリカなのに、他国の民主主義は暴力で破壊するという矛盾が、これでもかと描き出されます。

昔、毎日新聞の万能川柳で読んだこの一句が忘れられません。

アンパンチ 結局最後は 暴力か

しかし、武器を持たない民衆とその代表のアジェンデ大統領はあくまで民主的な手続きの中で自分たちの政権を守ろうとします。

「アジェンデ、アジェンデ、あなたは私が守る」という民衆の声、懸命に演説する大統領。彼は死を覚悟しながらも徐々に将校達によって実権を奪われていきます。実はチリ軍の首脳のほとんどは前の政権時代にアメリカで訓練を受けた軍人たちなのです。大統領が殺されるのは時間の問題です。

映画は、将校達が仲間の葬儀に参列する姿を捉えます。よく撮ったなというぐらいに寄ったカメラアングルで、軍人達が静かにクーデターを決意し、目配せし、人を殺すことを決める顔つきを捉えます。これは、わたしが観た過去のドキュメンタリーの中でも、もっとも震撼した映像です。

その中に、のちに軍事政権の大統領となるピノチェト将軍もいます。

アメリカは、社会主義政権でなくなれば、あとはどうでもいいのです。どんな残虐な人物が元首になってその国の国民を殺そうが、構わないのですわ。

ジョシュア・オッペンハイマー監督の『アクト・オブ・キリング』 『ルック・オブ・サイレンス』という連作ドキュメンタリー映画があります。これも、インドネシアに勢力を伸ばしつつあった社会主義勢力を潰すために、アメリカが裏で糸を引いて何をしたかをあぶり出す作品です。一昨年、僕は解説を書きました。ぜひ読んでみてください。

そして運命の日、1973.9.11。

その日、アメリカ海軍の駆逐艦がチリに接近します。チリ軍と呼応していつでも動けるようにしているのです。めちゃくちゃです。外国ですよ。アメリカはいつでも第二のベトナムを作り出す気でいるのです。

大統領は官邸に立てこもりますが、今度は前に失敗したように、軍は戦車で攻めません。第一部の冒頭の映像に映画は立ち戻ります。飛び交う2機の攻撃機が大統領官邸を空爆し、アジェンデは死にました。

すべては潰えました。

民衆の夢は、消えました。

第二部が閉じられます。

「9.11」という日付は、あの2001年のニューヨーク同時多発テロ以前は、この、チリでのクーデターをさしていました。都市の上空を飛び交う2機の飛行機。それらがいったいなにをしたか、なにをされたか。アメリカという国を軸に考えると、あまりにも因縁にまみれた日付でしょう。

映画は、このあとのことを描きません。

このクーデター事件を描いた劇映画が、エルビオ・ソトー監督の『サンチャゴに雨が降る』です。アストル・ピアソラの音楽が美しい。

出典:YouTube

余談ですが、この映画、最初に日本でビデオ発売された時は、『特攻要塞都市』という題名で、わけのわからない戦争モノみたいに売り出されました。

いやいや、こんな映画ちゃうから。西部警察かよ。こんな戦車出てこーへんし。そういう指摘もあったのでしょう。タイトルとパッケージが修正されても

おい、まだおかしいやろ。

ようやくまともになったチラシはこちらです。

クーデターを成功させたピノチェトは、その日のうちにアジェンデ派の市民2500人を殺害、最終的には約3万人の国民が殺され、数十万人がチリ各地に建設された強制収容所に送られ、百万人規模の市民が国外に亡命しました。殺された中にはこの映画のカメラマンのシルバがいたし、逃げ延びた中には監督のグスマンがいました。

その恐ろしい独裁と拷問と虐殺を描いた劇映画がこちらです。

「ハリー・ポッター」シリーズのエマ・ワトソンが主演の『コロニア』です。

出典:YouTube

映画は、ピノチェト政権になんとナチスの残党が協力して、拷問や洗脳をしていた事実を暴きます。アメリカが手を貸した軍事政権にアメリカの敵だったはずのナチスが協力・・・アメリカはほんと、そのあとはどうでもいいようですね。

ピノチェト大統領による軍事独裁政権は、その後1990年に崩壊するまで17年間も続きました。

こんな劇映画にもつながっていくように、『チリの闘い』を見ていると、ドキュメンタリーなのにあまりにも劇的で、もう『スター・ウォーズ』三部作を観ているようです。第一部は民衆が立ち上がる『新たなる希望』、第二部は帝国が圧倒する『帝国の逆襲』。

さて、三部に分かれた構成の『チリの闘い』は最終章に向かいます。

第三部の副題は「民衆の力」です。すると、軍事政権の弾圧の実態と、圧政を覆すレジスタンスのドキュメンタリーでしょうか? 第三部は『スター・ウォーズ』でいうならば、『ジェダイの帰還』なのでしょうか?

いいえ、そんなわけありません。僕、よく考えて、その時ハッと気がついたのですが、ピノチェト以後のフィルムなどこの世にあるわけがないんです。

第三部は、意表をつきます。そしてこの第三部こそがドキュメンタリー『チリの闘い』を不朽の、そして世界最高のドキュメンタリーにしている理由なのです。

第三部 民衆の力

第三部の幕を開けるのは、ジェット機の音でも、ヘリコプターの音でもありません。

チリの抵抗歌の『不屈の民』のメロディが、のどかなサンポーニャの笛の音で響きます。この長い連作映画で、音楽が聞こえるのはこの第三部だけです。

緊張していた観客は、あっと驚きます。

時間が、巻き戻ります。

1970年。アジェンデ大統領を送り出した民衆の顔、顔、顔、声、声、声、ユートピアを実現しそうになっている労働者たち、彼ら彼女の希望に満ちた言葉が、表情がもういちど映し出されるのです。

わたしたちはその後、彼らがどうなったかを知っています。彼らの夢が、未来が、殺されたことを知っています。だが、だが、失われた夢は、フィルムに刻み付けられ、永遠の痛みのなかで輝き続けます。絶望の底にある希望は、決して消えません。

これを第三部に持ってくる。とんでもないレクイエムです。これは痛みに溢れたファンタジーです。

ふたたび、サンポーニャが吹く『不屈の民』が響きます。その音色の向こうで人力車を引く労働者の美しくなめらかな動き。

潰えた夢、死んでいった者たち、砕かれた未来をここに何度でもよみがえらせる。それがフィルムがこの世にある意味ではないか。

映画は、美しい夢のように、永遠の闘いの向こうへ去っていきます。

もういちど言います。田中泰延はアカではありません。反米おじさんでもありません。

この映画そのものも、社会主義プロパガンダではないことを強調しておきます。『チリの闘い』は、労働者、資本家、双方の、ムキになった階級闘争が社会を混乱させる実態も冷静に記録しています。

むしろ、亡命先のカストロ体制の社会主義キューバにおいて、ここまで叙事に徹したグスマンのすごさを指摘しておきます。彼は、あくまで叙事詩としてのフィルムを紡いだのだと思います。

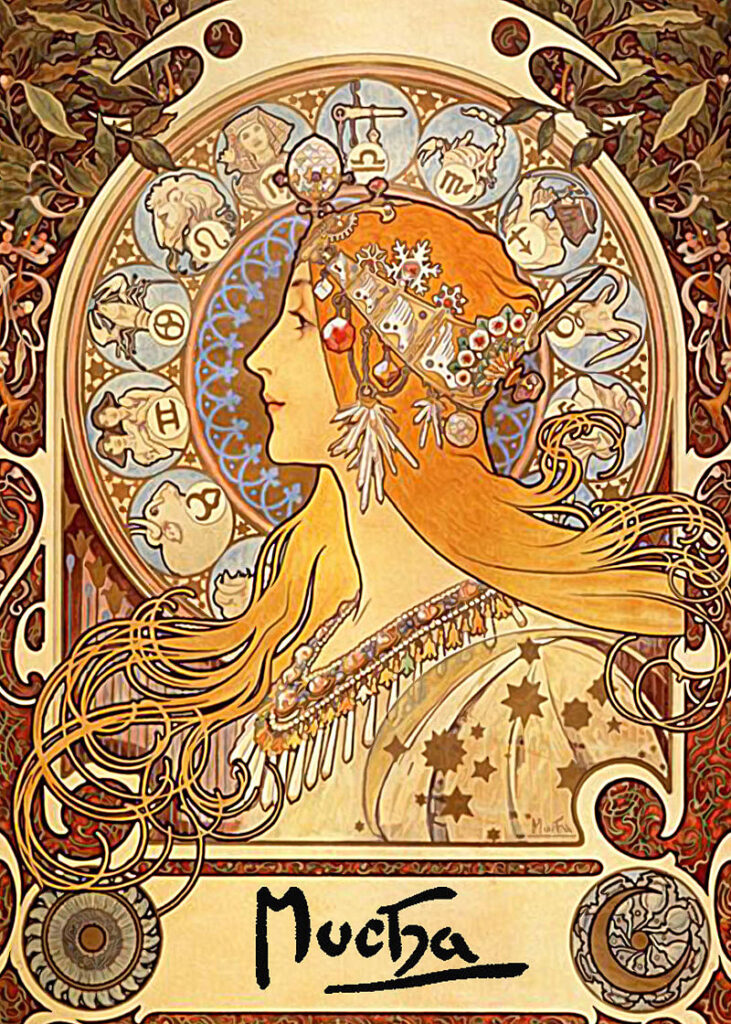

その叙事詩としての壮大さは、僕にアルフォンス・ミュシャの超大作『スラヴ叙事詩』を思い出させました。

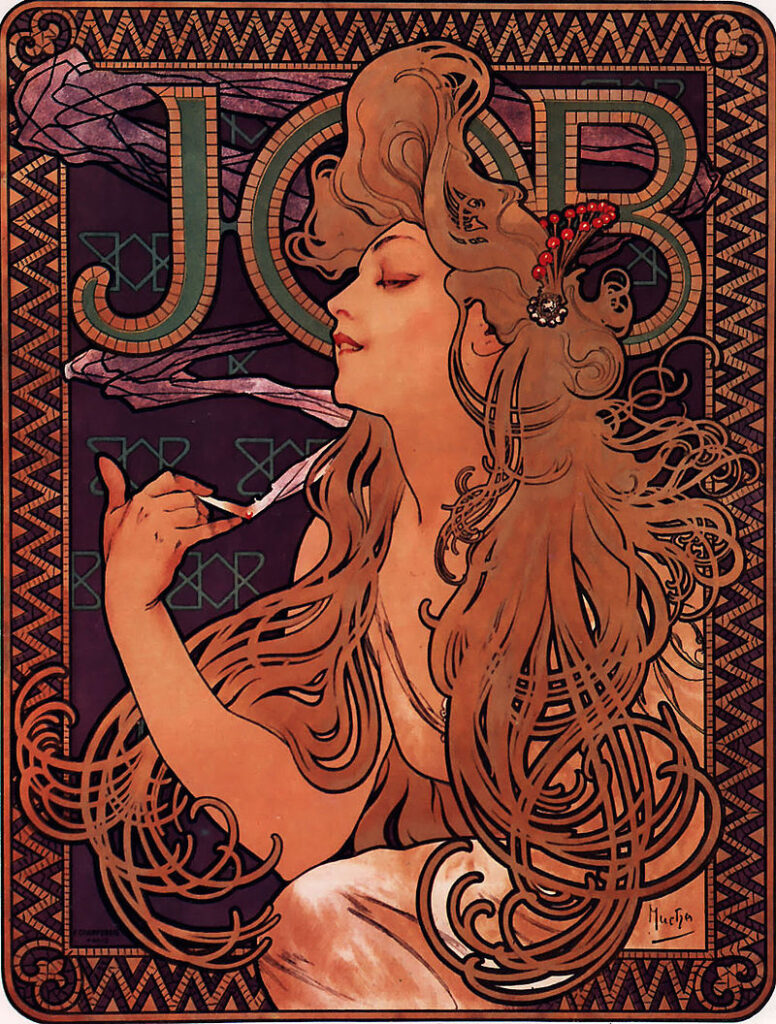

ミュシャといえばみなさん、

こんな感じの、パリ在住の美麗なイラストレーターで、数多くの広告を手がけた、時代の寵児として認識している方も多いと思います。

ですがミュシャは1910年、華やかなパリの生活を捨て、生まれ故郷のチェコに帰国し、『モルダウ』で有名な、スメタナの『我が祖国』を聴き、「残りの人生を我が民族に捧げる」と誓いました。

出典:YouTube

そして空前絶後の巨大連作『スラヴ叙事詩』に取り掛かります。

『スラヴ叙事詩』は、20枚からなり、小さいものでも横5メートル、大きなものは横8メートルもある巨大な連作絵画です。そこにはミュシャ自身のルーツであるスラヴ民族の、受難と闘いと栄光が歴史に沿って描かれています。ミュシャは、18年かけこれらの絵を執念で完成させました。

『チリの闘い』もまさに、ある歴史の中の、ある民族の、闘い、栄光、敗北を余すことなく捉えよう、表現しようとした執念の試みです。

しかしチェコは侵攻され、ミュシャは占領軍であるナチスドイツに投獄され、「民族の誇りを鼓舞する絵を描いた」として拷問され亡くなります。

みなさんが知ってるあのシャレオツなミュシャさんは、そういう生涯を遂げた人なんですよ。『スラヴ叙事詩』は今年、日本にやってきます。ぜひ、観にいってください。

『チリの闘い』は人類の遺産です。映画を超えて、冷静に見据えた歴史そのものであり、熱情をもって捉えた個人の叫びそのものであり、慟哭をもって留めた民族の記憶そのものです。

それはミュシャの『スラヴ叙事詩』のように、永久に人間にとって、観る前と観た後、それまでとそのあと、の生き方について考えるためのなにかであり続けるでしょう。

最後に、あのピノチェト政権はどうやって倒れたかを述べて筆を置くことにします。

ガエル・ガルシア・ベルナルが主演した映画『NO』。予告編をご覧ください。事実に基づいた劇映画です。

出典:YouTube

果てしなく続くかに見えた軍事独裁政権は、広告の力で倒されるのです。チリの人々は、またもや暴力に訴えず、なにかを取り戻したのです。

人類の歴史は常に過渡期です、何もかもが進歩の途上で、すべてが変化していきます。僕も日々なにかに触れて、「それまでとそのあと」について考える誰か、であり続けたいと願っています。

最後にもう一回言いますけど、田中はアカじゃないよ!

言い忘れてましたけど、会社辞めました。これも変化か。参ったなあ。

更新日: 2025.04.14

更新日: 2025.04.14