1.はじめに 〜みつなりって誰?〜

みなさんこんにちは。田中泰延といいます。ひろのぶと読んでください。46歳天秤座です。血液型はA型ですのでB型とO型の人には万が一の時も輸血できませんので覚えておいてください。広告会社でサラリーマンをしています。ちなみにサラリーマンとキーボードで入力しようとしたら何度やってもワラリーマンと入力されてしまうんで、もうワラリーマンでいいです。

さて、僕は普段ワラリーマンをするかたわら、『街角のクリエイティブ』というサイトで「田中泰延のエンタメ新党」という連載をしています。おもに映画などを紹介する記事を書いているのですが、今回、その記事を読まれた方から、滋賀県を代表する武将である石田三成を紹介するコラムを書いて欲しいと依頼を受けました。

しかし、映画なら観に行って感想を書けばいいだけの話なのですが、石田三成は見に行きようがありません。激しく死んでいます。しかも去年あたりに死んだ人なら周りの人に話を聞きに行けばいいのですが、石田三成が死んだのは今からざっと400年前です。話を聞きようがありません。

みつなり……? 誰? 紹介しろといっても僕、知り合いの悪口しか言わないので有名です。いや、いちおう石田三成は知ってますけど知り合いではない。むこうは僕のことあんまり知らないと思う。念のため、よく行くキャバクラに勤務している女性に「石田三成って知ってる?」と尋ねたところ「知らない」と答えが返ってきました。「友達の友達はみな友達だ」とタモリさんも言っていましたが、僕はこの女性ととても親しいのに、この女性が知らないということは石田さんは僕の友達ではありません。しかもこの女性の方は僕と親しいとは思っていないのです。

だいたい、僕は歴史の専門家ではありません。これといった研究をしているわけではないので書けません、お断りします、と依頼主に返答したところ、「石田三成TVCM」を作った藤井亮くんから、軽く考えてくださいよ、まぁ、タイトルとしては

『石田三成宇宙人説』

『秒速で1億円稼ぐ武将 石田三成』

『【保存版】失敗の無い水攻めのたったひとつのやり方』

こんなんでイイっすよ、という超適当な助言を受けました。さすが、あの超適当なCMを作った人は言うことが違います。

そこで、わたしは依頼主に、上記の3つのタイトル案を提示したところ、「誰もそんなこと頼んでない」という心温まる返事をいただきました。依頼主としては、このサイト、およびCM、そしてこのコラムに求めることは以下の三点だそうです。

●三成の義に熱く、情に深い、人間味あふれる人となりを伝えてほしい。

●歴史や三成に特に興味のない層にも伝えたい。

これでわかるように、少なくともテレビCMはもう、まったく、なにを考えているのかわからないほど求めることに答えていません。もう一度見てみましょう。これを作った藤井亮の先輩である僕がなぜ尻拭いしなければならないのでしょう。

とにかくやるしかありません。人間、できないことでも「できます」と答えた以上、できるようになるしかないのです。できなければ大変なことになるわけで、人生、その繰り返しなのです。そしていま、どうなっているかいうと、大変なことになっています。

この原稿は石田三成、「みつなりの日 3月27日」に向けて書き上げないといけないのですが、3、2、7だから、み、つ、な……「り」ってなんなんだ、なにをもって「り」なんだと思うと全く筆が進みません。こういうところにも行政における問題点を考えさせられますね

日本の政治に物申すのはこれぐらいにして、さっそく石田三成の生涯を紹介します。

2.石田三成の生涯

石田三成は西暦1560年に生まれて1600年に死にました。

(おしまい)

3.あとがき

上で生涯をあますところなく紹介しましたが、これでは原稿料がもらえないという連絡がありました。仕方がありませんので生活のためにもう少しだけ調べて書きますね。

さきほど、「いしだみつなり? 知らな~い」と言いながら強引にシャンパンを注文した女性のことを書きましたが、知らない時点でおかしいのです。

日本文教出版 小学社会6年 完全準拠 小学教科書ワーク 33ページにちゃんと名前が出てきます。

【問題2】1600年に起きた関ヶ原の戦いで徳川家康が率いた東軍に対して、西軍を率いて戦った豊臣秀吉の側近だった人物は誰でしょう?

【答】(石田三成)

石田三成は教科書に載っているのです。しかも、小学校です。義務教育もいいところです。さらに、

日本文教出版 中学社会 歴史的分野 教科書 114ページにも

徳川家康は石田三成らを破り、武家の頂点に立ちました。

と書いてあります。やはり義務教育です。日本の文部科学省は、小学校、中学校と、くどいくらいに石田三成の名前を人民に教え込もうとしているのです。つまり石田三成のことを知ることは、国民の義務なのです。先ほどのときどき勝手に時間を延長する女性は、義務教育を放棄した疑いがあります。憲法違反です。この国の司法は何をやっているのでしょうか。

日本の三権分立に物申すのはこれぐらいにして、豊臣秀吉はさすがにみんな知ってますよね? 天下人。太閤様。大阪城。三成はその秀吉の家来だったようです。そして、徳川家康もいくらなんでもご存知でしょう。将軍。江戸幕府。そのあと260年も続く江戸時代を作った人。どうやら石田三成は、主君である豊臣秀吉が死んだ後、天下を奪おうとする徳川家康と真っ向から戦った人物のようです。ネット上の百科事典、嘘もいろいろ書いてあって困る「ウィキペディア」ですが、その中の「ウィキブックス 小学校社会 6学年 上巻」にもこう書いてあります。

1600年 関ヶ原の戦い(せきがはら の たたかい)

Wikibooks – 小学校社会 6学年 上巻

家康がひきいる東軍(とうぐん)と、

石田三成(いしだ みつなり)がひきいる豊臣側の西軍(せいぐん)とが

関ヶ原(せきがはら、岐阜県)で戦う。

戦争の結果は、家康の勝利。

家康の勝利……。とんでもないネタバレですね。大河ドラマとか見る人の気がしれません。紅白歌合戦ですら、紅組が勝つか白組が勝つかわからないからみんなハラハラして見るのです。

これぐらい義務教育で叩き込まれているのですから、もう一度さきほどの、毎回出勤前に一緒にご飯を食べたがる女性にLINEで聞いてみましょう。「石田三成のこと、思い出した?」「不倫は文化の人?」それは石田純一や。「わかった!息子のほうだ」それはいしだ壱成や。壱やない。三や。3倍してくれ。三成や。

ということで、この章はあとがきのはずだったのですが、クラブ・キャンテーヌのレミちゃんのためにも、石田三成についてもう少し書くことにしましょう。

4.どんな人が石田三成を演じてきたか

たとえ彼女が知らなくても、石田三成は歴史上の有名人だけあって、テレビや映画のいわゆる「時代劇」で目にする機会も多いのです。今まで、たくさんの俳優さんが石田三成を演じてきました。僕が印象に残っているものを紹介しましょう。

なんといっても、いまリアルタイムでテレビで観られるのは

2016年NHK大河ドラマ『真田丸』の山本耕史。

映画で、記憶に新しいところでは、

2012年 『のぼうの城』の上地雄輔。

NHK大河ドラマをさかのぼりますと、

2014年 『軍師官兵衛』では田中圭。

2009年 『天地人』は小栗旬。

2006年 『功名が辻』の中村橋之助。

2000年 『葵徳川三代』の江守徹。

1987年 『独眼竜政宗』では奥田瑛二。

そして僕が個人的に印象に残っているのが

司馬遼太郎の小説『関ヶ原』を原作にしたTBS創立30周年記念ドラマ、

1981年 『関ヶ原』の加藤剛。

ご覧のようにそうそうたるスター達が石田三成を演じてきた歴史があります。まだまだほかにもたくさんの俳優が演じていますね。今回、この原稿を書くにあたって上記の映画・ドラマを全部見直しました。そこで気がついたのは、「ええっ!石田三成って、作品によって全然違うぞ?!」ということです。

おおざっぱにいって、「悪い三成」と「良い三成」の差が激しいのです。『のぼうの城』の上地雄輔や、『軍師官兵衛』の田中圭の石田三成は、無能だったり、嫌な人物にされています。陰険で、官僚的で、ずるい人間に設定されている事も多く、きわめつけは『独眼竜政宗』の奥田瑛二。もう極悪人です。なにやら豊臣秀吉の側室、淀君と怪しげな雰囲気で、ひょっとして秀吉の世継ぎの豊臣秀頼も三成の子なんじゃねえの?と匂わせる描きぶりです。

それに対して、『天地人』の小栗旬や『葵徳川三代』の江守徹は、豊臣秀吉から受けた恩義を終生忘れず、筋を通し、義に生き、堂々と権力者・徳川家康と対決した人物になっています。究極は、司馬遼太郎の創造した超律儀な石田三成像を演じきった加藤剛ですね。今年の大河ドラマ『真田丸』の山本耕史もきっといい感じの三成になりそうです。

この差はどこからくるのでしょう?一人の人間に対してこんなに真逆の人物像が作られるなんて不思議じゃないですか。その謎を解き明かすために、いろんな資料をあたって石田三成の生涯を見直してみましょう。

5.真の石田三成に迫る 〜三献の茶の謎〜

では、ほんとうの三成とはどんな人だったのでしょうか。

石田三成は、近江国(現在の滋賀県)石田村の豪族の次男として永禄3年(西暦1560年)に生まれました。幼名は佐吉といいました。また例のCMをもういちど見てください。「イチ、ゴー、ロク、ゼロ」「滋賀県生まれ」と歌になっています。なんだこのCM、意外とまともだった。たった30秒ぐらいで、なにか一つのことを覚えてもらうためのものがテレビCMです。名前と出身地と活躍した時代が覚えられる、超適当だと思ったらかなりちゃんとした広告でした。

で、佐吉は羽柴秀吉、のちの豊臣秀吉に仕える、つまり家来になるわけですが、そのときのエピソードが滋賀県のWebサイトにも載っている「三献の茶」ですね。

渇いた口でも飲みやすいぬるめのお茶からはじめ、徐々に熱くしたものを出す。三成の相手を思いやったおもてなし」

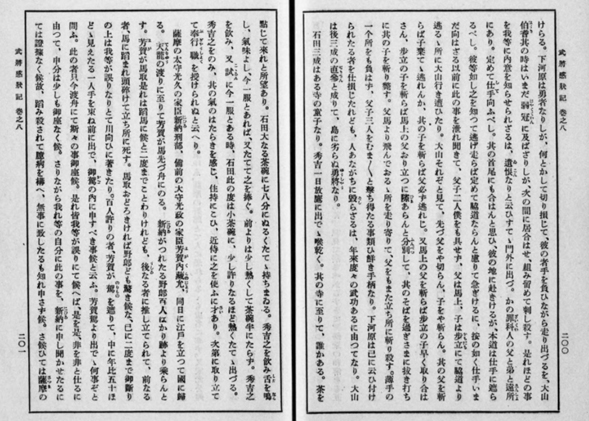

これが、「三献の茶」のエピソードですが、はて、この見てきたような話はどこに書いてあるのでしょう。正式な記録にあるのでしょうか。いえ、ありません。『武将感状記』という書物に載っています。ここです。巻之八。

『武将感状記』は、『砕玉話』とも呼ばれ、三成死去から100年以上後に熊沢淡庵という人に「書かれたといわれている」本です。しかし、これは江戸時代の聞き書きスタイルの本であり、また熊沢淡庵なる人物もいたかいなかったかはっきりしないのです。

僕、今回の原稿を書くにあたってぜんぶ、国立国会図書館で一次資料に当たりました。もう、古文書に埋もれる日々でした。なぜならそれが一番最初にどこに書いてあったのかをこの目で見ないと、すべてがあやしいからです。そして、この目で見たら、さらにあやしさがはっきりする場合が多いのです。それほどまでに歴史上の「誰々はこんなことを言った」「誰々にはこんなエピソードがあった」というのは、後世の作り話か、芝居を盛り上げるための創作が多いのです。

歴史というのは、戦争があって誰々が勝った、とか、誰々が首都を移転して法律を作った、などの大きな事実は間違いないのですが、細かいエピソードというのはだいたい、「あの人物ならこんなことを言ってもおかしくない。いや、言いそうだ」「芝居であの人物にこんなセリフを言わせたら人気が出た。もっと派手に言ったことにしよう。そしたらお客さんにもっとウケた」というスパイラルでエスカレートしていくのです。テレビドラマなんかでも、この「三献の茶」の登場シーンと、後述する最期の「柿のシーン」がないと、「三成のあれはどうした。忘れたのか」と言われてしまうのです。

この「三献の茶」は、いまでは三成の賢さを示すエピソードとされていますが、江戸時代にはむしろ、「豊臣秀吉が織田信長のぞうりを暖めて気に入られた話」(むろん作り話)と同じように、「身分が低い人間が天下人に取り入る時の、こざかしいゴマすり」として語られていた可能性が高いのです。

百歩譲って、これが事実だとしても、こういう可能性も考えられませんか。

三成の、その場しのぎのおもてなしがたまたま秀吉にバッチリはまって棚からボタモチ式に家臣になれた」

こんなふうにだって解釈できる。そう、事実も怪しいし、解釈も怪しい。でもそれが歴史を考える面白さなんです。

6.三成は悪く言われた 〜徳川時代にボロクソに〜

その後、秀吉の重要な家臣となった三成は

●賤ヶ岳の戦いでの勝利に貢献し、秀吉の天下人への道をサポート

●秀吉が関東を攻めたときは、現在の埼玉県行田市にある「忍城」(おしじょう)の水攻めも指揮。このときの三成は、水攻めは難しいと判断したが、大本営から秀吉が「ぜったい水攻めで」とガンガンLINEをしてくるので既読無視もできず、長さ28kmもの堤防「石田堤」を作り、がんばって水攻めしたが、忍城は落とせなかった。これが映画『のぼうの城』で描かれた攻防戦。このとき三成を演じた上地雄輔はなかなかに間抜けな感じ。しかも、自分の功名心のために水攻めして失敗するという、史実とは逆のストーリーに。

●太閤検地の実施。三成は、日本で初めて統一した物差しと枡で、正確に日本中の耕作面積と収穫量を計測した。これがのちの「イシダのはかり」、株式会社イシダになるかと思ったらそうはいかない。両者に全く関係はございません。

●秀吉の朝鮮出兵にも時には冷静に反対し、実際に朝鮮半島にも渡るが、おもに補給を担当し、無駄な合戦はできるだけ避けるように動いた。

このように三成は、三献の茶のエピソードもなるほどと思うような、優秀な武将であり、すぐれた官僚としての能力がありました。

しかし、のちに豊臣氏から天下を奪い、幕府を開く徳川政権にとっては、豊臣氏に忠誠を誓い、「関ヶ原の戦い」を起こした三成のことは、意図的に悪者として語る必要があったのです。三成を非難・中傷する文書は、主に江戸中期以降に作られています。頼山陽の書いた『日本外史』なんかもうボロクソです。「三成は秀吉の甥・豊臣秀次を陥れて切腹させ、淀君と密通して、じつは自分の子供の秀頼に天下を継がせようとした男で、武将のくせに戦はまったく不得手で、陰湿な謀略ばかりをめぐらした秀才タイプだった」というわけです。

7.変わる三成像 〜忠義心 No.1宣言〜

しかし、三成はそんな、いけすかない人間だったのでしょうか。彼の人生における大きな2つの出会いが、彼のほんとうの人柄を物語っています。 まず、嶋左近。「三成に過ぎたるものが2つあり、嶋の左近と佐和山の城」という言葉がありますが、これは三成が召し抱えた嶋左近こと嶋清興があまりにも高名な武士だったということ、最終的に居城となった佐和山城が非常に豪壮なものだったということを示していますが、これも、江戸時代に悪口として言われたもののようです。調べました。『古今武家盛衰記』これです。ほらほら。

あ、もう原典当たったぜ自慢はいいですか? 国会図書館通ったぜ自慢はいいですか? 調べた自慢はいいですか?

それはおいといて、三成は武道にも軍略にも通じた大将たる器の左近を、自分が秀吉から与えられた石高の半分を差し出して三顧の礼を尽くして召し抱えたと「いわれています」。これが有名な「君臣禄を分かつ」という言葉として残っています。わざわざ「いわれています」と書いたのはこの知行の半分を差し出したというエピソードがですね、『常山紀談』といってですね、ほらほら、

これまた信憑性の低い聞き書き集に書いてある話が延々と人口に膾炙しているわけでして、あ、もう原典当たったぜ自慢はいいですか?国会図書館通ったぜ自慢はいいですか?調べた自慢はいいですか?

そんなことはともかく、左近は当時最高に勇猛果敢、かつ優秀な武士だった訳ですが、命をかけて三成に仕えた事は間違いないのです。彼は関ヶ原で奮闘し、討ち果てるのですから。

さきに挙げたTBSの大作ドラマ『関ヶ原』では左近を三船敏郎が演じており、司馬遼太郎の原作でもそうなのですが、実質上の主役です。三成が秀吉に忠義を尽くして死んだように、左近も三成に忠義を尽くして果てる、これぞサムライでしょう。

そしてもうひとり。三成と固い友情で結ばれた、大谷吉継。越前敦賀城主で、若い頃から三成とともに秀吉に仕えていた大谷吉継は、皮膚に病気を患っていました。茶会で、みな吉継のお茶の回し飲みを避けたところ、三成だけは飲み干した、という逸話があります。まぁこの話も出典は…もういいですね。すみません。しかし、そんな話が語られるほど、二人の絆は強固で、勝てるかどうかわからない強大な家康に三成とともに立ち向かい、関ヶ原で果てています。(まぁ、吉継は秀吉の隠し子だという説もあったりして面白いのですが……)

さて、素晴らしい部下を得ました。親友も得ました。豊臣秀吉の忠臣として、そして有能な吏僚として仕えた三成、ついには「五奉行」の一人として、実質的には豊臣政権の事務方のトップとなります。豪族とはいえ、地方のお寺に預けられていた子供が、政府の官房長官に登り詰めたようなものです。三成が、秀吉に感じていた恩義、そして忠義心は他のどの家臣よりも強かったことでしょう。

三成も、盲目的に秀吉に仕えるのではなく、先に書いた朝鮮出兵に際しては秀吉に歯に衣着せず諌めたりと、秀吉にとっても三成は、本当の事を言ってくれる唯一無二の部下として大切にしていたことでしょう。

しかし、そのことはやがて、秀吉の家臣の中でも武断派ともいえる猛将たちに疎まれるようになります。それが秀吉の恩を受けたはずの大名たちが東軍につく原因にもなってしまいます。

2度目の朝鮮出兵のさなか、幼い我が子秀頼を遺して豊臣秀吉は亡くなってしまいます。天下を取った秀吉ではありましたが、世継ぎはまだ子供で、政権が安定しないままの死です。そこへ満を持して天下を狙ったのがご存知、徳川家康です。「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス」といわれたほど彼はこの機会を待っていたのです。ちなみに、僕は「鳴かぬなら そういう種類の ホトトギス」じゃないかと思うんですけど。

8.天下分け目の関ヶ原 〜負けたのは時の運〜

慶長5年9月15日(西暦1600年10月21日)。運命の関ヶ原へ。

関ヶ原とは、三成対家康の戦いなのです。この天下分け目の戦いを立案し、西軍の各将に指示を出したのが三成なのです。大名の子でもない、猛将でもない男が、日本の歴史上空前の合戦を指揮したのです。

一説には、東軍西軍合わせて20万とも数えられる軍勢がひとつのフィールドで真っ向から合戦する。こんなスケールの歴史巨編の主役が、三成なのです。三成の立てた戦略、戦術は当初、完璧でした。明治時代に日本陸軍に教師としてドイツから招かれた作戦将校メッケルは、その布陣図をみて、即座に「これは西軍、ミツナリの勝利デース」と言ったという話もありました。というか海音寺潮五郎と司馬遼太郎が話を作りました。その証拠に……ほんとにもういいですね。今回僕はめっちゃ本を読んで確かめたということが言いたいだけです。すみません。

関ヶ原の戦いについては、ここではあまり多くを語りません。無数のドラマや小説で描かれていますのでぜひ、楽しんでください。ただ、いま僕がGoogleマップをみて思ったことは、関ヶ原カントリークラブでゴルフをしていたお客さんにとってはさぞ迷惑な合戦だったに違いないということです。

そして、とっくにネタバレしている通り、小早川秀秋の裏切りで、三成は敗れます。捕らえられた三成は、小西行長、安国寺恵瓊と共に京都で処刑されます。

そこで有名な「柿の話」になります。最期に水を所望した三成。しかし警護の者は干し柿しかないと言います。すると三成は「柿は身体に悪いからいらぬ」と断りました。「これから首を切られるのに身体の心配か」と笑われましたが、三成は「大志を持つものは最期のときまで命を惜しむものだ」と答えました。この話の出所に関しては……もういいです。いい話なので信じましょう。とにかく、三成は関ヶ原でも切腹せず、最期の最期まで、家康を倒して亡き秀吉に忠義をつくす志を持ったまま死んだのです。ちなみに、処刑される3人並んでシブ柿を出されたからといって、シブがき隊はこの逸話から生まれたかというと、そんなことはまったくありません。

9.世が世なら、滋賀県は日本の首都だった

「歴史にifはない」といいますが、これは逆に、いかに多くの人が「if」を夢想し、語ってきたかの裏返しではないでしょうか。

もし石田三成が関ヶ原で勝ち、徳川家康が死んでいたら、この国はどうなっていたでしょう。秀吉に忠義を尽くす三成は、その子秀頼を征夷大将軍として幕府を開いたことでしょう。そして、きっと最後の激戦で焼けた大阪城を捨て、佐和山城に秀頼を招いて彦根幕府・滋賀幕府とした可能性もあります。世が世なら、いまごろ滋賀県は日本の首都になっていたのです。

いまも滋賀県の70パーセントぐらいの面積を琵琶湖が占めると思っている人は多いですが、実際は17パーセントです。しかし、首都になっていたら、手狭な琵琶湖は果てしなく拡張。日本の国土の70パーセントが琵琶湖となり、名前も琵琶海と改名。日本のどこでも新幹線ならぬ新幹船で行けたはずです。 また、琵琶湖観光船ミシガンは現在の1隻体制から1000隻体制に。

ミシガン型観光船の大船団が観光しまくる大琵琶海、こんな痛快なことはありません。

もちろん関東平野はすべて農作地にされていたことでしょう。六本木にはビニールハウスが並んでいます。六本木ヒルズならぬ六本木ビニールハウスです。ほかにも東京ミッドタンボとか、渋谷センター畑などができていたことでしょう。まことに残念です。

10.おわりに 〜三成が目指した世界〜

敗れ去り、長い江戸時代を通して悪者にされ続けた石田三成は、悲劇の智将でした。しかし、彼が目指した国家は、太閤検地に見られるように公平で、朝鮮出兵に反対したように平和で、最期まで主君に忠義を尽くしたように人が人を裏切る事のない、理想の世界でした。 三成の旗印、大一大万大吉とは、「みんなはひとりのために、ひとりはみんなのために行動をおこせば、世の中の人々はみんな幸せになれる」という “ One For All,All For One ” の思想です。

これはラグビーのチームプレー精神そのもの。まさに石田三成は安土桃山時代の五郎丸だったと言えるでしょう。

僕は、今、そんなことを思いながら、五郎丸 三成の居城だった、佐和山城趾を歩いています。つわものどもが夢の跡。この城も、すべての建物は焼かれ、徳川時代にわざと土に埋められ、なにもない野山となっています。

しかし、三成の抱いた理想と、美しい義の心は、いまもこの地に、そして琵琶湖を渡る風の中に生き続けることでしょう。

クラブ・キャンテーヌのレミちゃん、みつなりのこと、これで少しはわかったかな?それと、今後はシャンパンのボトルを下ろすときにはお願いだからひとこと言ってね。

※コラムの一部に、読者の皆様には関係のない筆者のプライベートの暴露や、妄想の記述がございますが、琵琶湖のような広い心でご容赦ください。

●参考文献

- ●『大日本古文書. 家わけ十一ノ二』(東京帝国大学文学部史料編纂所編 1927年版)

- ●『常山紀談』湯浅常山(百華書房 1908年版)

- ●『萩藩閥閲録』(山口県文書館編 1986年版)

- ●『日本戦史 関原役』参謀本部編 (元真社 1893年版)

- ●『武功雑記』 松浦鎮信 (1903年版)

- ●『武将感状記』 熊沢淡庵 (三教書院 1935年版)

- ●『明良洪範』 真田増誉 (国書刊行会 1912年版)

- ●『邦文日本外史』 頼山陽 (真之友社 1937年版)

- ●『武功夜話』吉田蒼生雄(訳注)(新人物往来社 1987年版)

- ●『近世日本国民史』 徳富蘇峰(講談社学術文庫 1981年版)

- ●『武将列伝 戦国終末篇』海音寺潮五郎(文藝春秋新社 1963年)

- ●『関ヶ原』司馬遼太郎(新潮社 1966年)

- ●『石田三成』童門冬二(学陽書房 2008年)

- ●『悲劇の智将 石田三成』(宝島社 2009年)

- ●『戦国武将シリーズ 謀反なり!石田三成』(GPミュージアムソフト 2011年)

- ●『新装版 三成伝説 』オンライン三成会編(サンライズ出版 2012年)

- ●『義に生きたもう一人の武将 石田三成』三池純正(宮帯出版社 2014年)

- ●『関ヶ原合戦の真実 脚色された天下分け目の戦い』白峰旬(宮帯出版社 2015年)

- ●『戦国人物伝 石田三成』(ポプラ社 2016年)

No tags found.

更新日: 2025.04.18

更新日: 2025.04.18