右の人は左と言い、左の人は右と言う炎上物件。

映画『アメリカン・スナイパー』

連載第2回となりました、田中泰延のエンタメ新党。

ふだん広告代理店でコピーライター/テレビCMのプランナーをしている僕が、その視点で映画や音楽、本などのエンタテインメントを紹介していくというこの連載、編集部がつけたひどいタイトルのまま走っていこうと思います。

「かならず自腹で払い、いいたいことを言う」がこの連載のルールです。新作映画の試写会に行って宣伝に協力することもありませんし、そもそも試写会に呼ばれたことがありません。この映画紹介は、どっちかというと観てから読んでくださった方が話のタネになる、そんな内容です。

今回取り上げるのは、映画『アメリカン・スナイパー』。

観た人は、誰かと話をしたくてしょうがなくなる問題作でした。

『アメリカン・スナイパー』予告編

Reference:YouTube

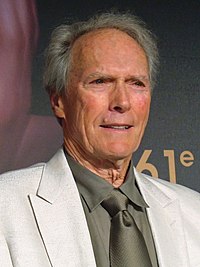

なんといっても、この人を紹介しないと始まらないでしょう。生ける伝説、クリント・イーストウッド監督。

御年84歳、この数十年コンスタントに毎年1本の映画を撮り続け、いや2本という年もある。この仕事量、とても1人の人間とは思えません。ひょっとするとクリンとイースとウッドは別の人で、3人がそれぞれ映画を監督しているのではないかと誰もが思う映画界のレジェンドです。

そんな巨匠の最新作『アメリカン・スナイパー』は、連載第一回で観た『フォックスキャッチャー』と同じく、実話をもとにした物語です。主人公は、実在したアメリカ海軍特殊部隊の狙撃手、クリス・カイル。演じるのは、ブラッドリー・クーパー。

間違えました。これはデーブ・スペクターでした。ちょっと似ているのですがこっちです。

そんなに似ていませんでした。『ハングオーバー!』三部作に、『世界にひとつのプレイブック』『アメリカン・ハッスル』…スリムなイケメン俳優って感じでしたけど、今回、実在のネイビーシールズ隊員を演じるにあたって、体重を増やして役作りしています。別人みたいですよ。別人28号ですよ。とにかくいい身体してるんですよ。

僕も、今後は人に「太ったね」と言われたら間髪入れず「役作り」と答えることにします。

妻・タヤ役を演じるのは、シエナ・ミラー。

この女優さん、前回観た『フォックスキャッチャー』でも主要な登場人物の奥さんを演じてるんですよ。事件の裁判が大きく報道されたので、もうネタバレもへったくれもないので言いますけど、この映画のモデルになった実在のクリス・カイルさんは、ある予想もつかないような理由で射殺されてしまうんですよ。兵士なのに戦場と関係なく。

で、シエナ・ミラーは、『フォックスキャッチャー』でも射殺される夫の妻役なんですよ! オーディションで「夫が射殺される妻役は得意です」とアピールしているとしか思えません。

物語はクリス・カイルが狙撃手としてイラク戦争に従軍しているところから始まります。イラクの子供が米軍の戦車に駆け寄っていきます。なにか大きな物を抱えています。爆弾…なのか?スナイパーとしての彼の初めての狙撃が、なんと年端もいかない子供です。さて、撃つのか、撃たないのか。おいおい、子供だぞ、まさか撃つのか? おい、ちょっと!

始まって1分で心臓がバクバクするシーンですが、ここで映画はクリスの子供時代のエピソードに飛びます。父親が少年クリスに言います。「人間には、狼、羊、そして番犬の3種類がいる。お前は羊のように善良な人たちを、恐ろしい狼みたいな侵略者から守る番犬となれ」。そう育てられた彼は、ある日アメリカ大使館爆破テロのニュースを知り、国家の番犬を目指して特殊部隊に志願します。そして結婚後に9.11が起こり、イラクへ派兵されます。出征に際してクリスは宣誓します。「神、国家、家族のために」と。

ここでちょっと重要なのは、9.11テロ事件を見てイラクへ行くのは、「善良な羊のようなアメリカ人が殺されたから、番犬である俺は、狼みたいなイラク人を殺しに行く」という理屈なわけですが、今では世界中の人が知っている通り、イラクと9.11はなんの関係もなかったのです。ですから、「9.11があったからイラクで殺人をがんばる」というスタートラインが、もう、ほんとうのところでは根拠がないんです。これはわざとそういう描き方をしてるんですね。

映画は冒頭のシーンに戻ります。あの子供はどうなったか? ハイ、撃ち殺します。スター俳優が演じる主人公が小さな子供を撃ち殺す、そんな映画があるでしょうか。カイルは正義感に燃えているからこそ、同胞を守るという使命感に燃えているからこそ、子供だって殺せるわけですが、よく見てください。さっき、根本的なところで戦う理由がよくわからない、と書きましたが、この映画にはアメリカ大統領も、イラクのフセインも出てきません。政治的な主張は不明なままです。もともと兵士の仕事には、戦争する理由は関係ないのです。それどころかこの映画、「戦争映画」だと思ったら大間違いです。そもそも、ちゃんとした敵の軍隊・部隊と交戦しているシーンなんて一度もないんです。ですから戦争映画じゃないんですよ。

主人公が狙撃するのは、「民間人ぽいけど爆弾持ってそうな人」「普通のおじさんぽいけど銃を隠してそうな人」…そんなイラク人ばっかりです。どこが「狼を倒す番犬」なんでしょうか。

で、職業軍人ですから、何度もイラクへ行くわけです。アメリカへ帰ってきちゃ、また行く。そのたびに字幕が出ます。「2回目のTour」「3回目のTour」えっ…ツアー? まぁ、遠征、とか派兵、の意味ですけど、いちいちイーストウッドが入れるこの字幕にも意味があります。狼たちが我々アメリカ人を殺しにくるから地球の裏側であろうとツアーに行きますよと。でも、9.11以後、一度でも誰かがアメリカ本土を襲ったことがあるでしょうか。ですから、戦争はアメリカ人にとって常に、遠くまで戦いに行く「ツアー」なんですね。

で、クリスは都合4回、イラクへ行くんですけど、帰ってきたら、まったく暴力的でもなんでもないんですよ。優しい夫であり、生まれてきた赤ちゃんの父親であろうとするんですね。それどころか、戦場でもしょっちゅうお家と電話で喋るんですよ。奥さんがまた交戦中によく電話してくるんですよ! だいたい、サラリーマンのみなさん、職場に嫁さんからいちいち電話かかってきたら嫌でしょ。「ちょっと! いまエクセルで見積り作っとるんやけど!」とか思うでしょ。でもクリスは「ちょっと! いまライフルで人を狙っとるんやけど!」とか言わずに、片手にライフル、片手に携帯持って「ハニー、どうしたの?」とか言うんですよ。しまいには電話が通話状態のままで銃撃戦が始まり実況音声中継。それで奥さん「何の音なの? 怖い、怖いわダーリン」っていいかげんにせい!

『LIMIT OF LOVE 海猿』で、伊藤英明が死ぬか生きるかの瀬戸際なのに携帯電話で延々プロポーズする爆笑シーンを思い出しました。いいから早く逃げんかい。

そんなこんなでこの実在のクリス・カイルさん、なんと160人以上のイラク人を撃ち殺して「伝説野郎(ファッキン・レジェンド)」と呼ばれるほどになります。

職場ではバンバン仕事して成果を上げて、家に帰ればマイホームパパ、そんなクリス夫婦は幸せに暮らしましたとさ、となるのかならないのか、を描くのがこのあとの映画の展開です。

さて、ここで前回と同じく、僕が映画を観るときのポイントを挙げておこうと思います。

2. 映画には意図のないシーンはひとつもない

3. 映画の半分は音だ

クリント・イーストウッド監督は、1992年、最後の西部劇と評された『許されざる者』を撮り、その後『パーフェクト・ワールド』『ミスティック・リバー』『ミリオンダラー・ベイビー』『グラン・トリノ』と、手を替え品を替え、繰り返し伝えようとするテーマがあります。それは「人を葬り去った者、あやめてしまった者は許されるのか? 許されないのか? 誰かに裁かれるのか?」ということです。

この『アメリカン・スナイパー』もまさしくイーストウッドの言いたいことの系譜に連なる作品です。

子供時代のクリスの回想シーンに小さな聖書が出てきます。兵士になったクリスはそれを戦場にたずさえているというくだりがあります。ただし、他の兵士に言わせると、「開いているのを見たことない」と。つまり、クリスは、「神、国家、家族」と唱えてはいるが、神を理解しようと努めていないし、さきほど述べたように政治も理解していません。なぜ自分の国家が他の国家と戦争をしているかということもわからないままです。そこにあるのは、結局、家族だけ、ということになります。クリスは、イラクとアメリカを行ったり来たりツアーするたびに、だんだん様子がおかしくなってきます。頭もおかしくなってきます。クリスが帰還して精神科医に言う、「私が彼らを殺した理由は、神に説明できます」という言葉は虚空を滑っていくし、このシーン、よく見ると目の焦点すら合っていません。

そして、クリスは理不尽なような、しかし必然のような死を迎えます。イーストウッドはそのシーンを撮影しません。ただ、文字で伝えます。

さあ、ここからがこの映画のすごいところです。ここまで書いたような物語なら、これはめちゃくちゃ反戦映画、厭戦メッセージということになります。ところが違うんですよ。これ、西部劇なんですよ。都合4回あるイラク「ツアー」にはそれぞれ見せ場の戦闘シーンがあって、これがもう、興奮するようにできてる。よく「戦場のリアルさと残酷さを描いた戦闘シーン」なんて言いますけど、ウソですからね。ドンパチはドンパチなんです。よく計算され、撮影・編集されたエンタテインメントとしてのドンパチなんです。イラク側にもスナイパーが登場します。西部劇のガンマン対決丸出しです。そこはイーストウッド監督ですから。でもそのスナイパーはイラク人じゃなくて、雇われのシリア人で、その家族も一瞬映る。ってことは向こうも番犬なんですよ。狼じゃないんです。一騎打ちになりますけど、雇われた番犬同士の勝負なんですよ。決着がつくシーンでは大サービスの「マトリックスみたいなやつ」が飛び出します。そのCG、要るか? ああ、いま観てるのはリアルとかじゃなくて、ある意味劇画的、マンガ的な何かだったと気づかされるシーンです。

そして、砦にこもって戦うのは、西部劇の定石です。乱戦シーンになると、イラク人は虫のように湧いてきます。

リドリー・スコット監督の『ブラックホーク・ダウン』では

ソマリア人が虫のように湧いて襲ってくる描写があります。

ポール・バーホーヴェン監督の『スターシップ・トゥルーパーズ』では

虫が虫のように湧いて襲ってきます。あたりまえやがな。

『父親たちの星条旗』『硫黄島からの手紙』の連作では日本側も主人公にしたイーストウッドです。渡辺謙や嵐の二宮くんを、国や家族のために戦う理由のある人々として描きました。

だから、イーストウッド監督がそういう視点からものを見れない人なわけがない。なので、イラク人を人格のない虫みたいに描いているのは、わざとです。

主人公クリスも、仲間の兵士達も、最初から最後までイラク人のことは「野蛮人」としか呼びません。

昔の西部劇映画では、悪いインディアン(アメリカ先住民)が虫のように襲ってきて、白人の主人公がバンバン撃ち殺すのが見せ場でした。でも、いまではそんなバカな映画はありません。「白人の方がよっぽど悪い侵略者だった」ということをみんなが知ったからです。

あえてそういう歴史を踏まえて、その手の西部劇でアメリカインディアンが襲ってくるシーンそっくりに作っているのです。アメリカがイラクに踏み込んでいる姿勢そのものを、向こうの視点をわざと無視することで描写してます。よっぽど悪い侵略者はどっちか、昔の西部劇を思い出してくれ、というわけです。

この映画を巡ってアメリカでは大論争になりました。「英雄を描いている」「いや反戦メッセージだ」、どちらも、自分の観たいシーンしか観ていません。この映画は、とことん戦争が嫌になる反戦パートと、血湧き肉踊る好戦パートが交互に積み重なった恐るべき重層構造、右と左のミルフィーユみたいな映画なんですよ。

真の反戦映画なら、ライフルも戦車も登場しません。ドルトン・トランボという人が原作小説を書き、自分で監督した『ジョニーは戦場へ行った』という映画があります。主人公が戦場で大怪我をして両手両足を失い、口もきけず、目も見えず、耳も聞こえないまま始めから終わりまで2時間、病院のベッドで横になっているだけという恐ろしい映画です。血湧き肉踊る戦闘シーンがあるなら、それはどんな映画でも純粋な反戦映画ではありえません。

真の好戦映画なら、英雄は子供を撃ちません。主人公がPTSDになって気が狂うシーンは描きません。

好戦的なドンパチと、反戦的な苦悩の2つが何度も繰り返されてエスカレートするから、観ている方はわけがわからなくなるのです。

保守派の人は左翼的だと批判し、リベラルの人は好戦的だと非難し、右の人が俺達の愛国映画だと呼び、左の人が私たちの反戦映画だと言う、この映画のどこかの一部分だけを取り出してあれこれ言うことは、自分が普段から主張したいことをそこに見つけて叫ぶことです。この映画は炎上トラップなのです。SNSでも、うまい人はどうとでも取れる書き方でわざと炎上を誘い、クソリプだらけになるのをほくそ笑んで見ているのです。そういう意味でこの映画はクソリプホイホイだと言えるでしょう。

大乱戦のすえ、砂嵐で幕は引かれます。こんな何がなんだかわからない、なにも見えないシーンで幕引き、文字通り観客は煙に巻かれているのです。この見えなさ自体が、イラク戦争です。

ほとんど音楽のない映画です。しかし最後、クリスの葬儀シーン、まるで国葬のような。ここはドキュメンタリー映像になります。しかし流れる曲は、モリコーネが西部劇『続・荒野の1ドル銀貨』のために作曲した ” The Funeral ” なのです。ドキュメント映像なのに、西部劇として締めくくられる、このバランス感覚。

Reference:YouTube

そして大書特筆しなければならないのが映画終わってのエンドクレジット。映画館、故障したんかと思います。無音です。びっくりです。

僕の観た大阪の映画館では、おっちゃんとおばちゃんの夫婦が隣で、無音のクレジットの間に「なぁ、なんで殺されたん!」「知らん」「なぁ、なんで死んだん!」「知らんがな」という会話が果てしなく繰り返され、「静かに考えろ」というイーストウッドが作ってくれた時間をぶち壊してくれていました。

そんなこんなで、イーストウッド監督については、書いても書いても話しても話しても話し足りないのですが、とにかく、『アメリカン・スナイパー』観てください。そして僕と飲み屋で炎上しましょう。

更新日: 2025.04.14

更新日: 2025.04.14