公開日: 2025.10.25

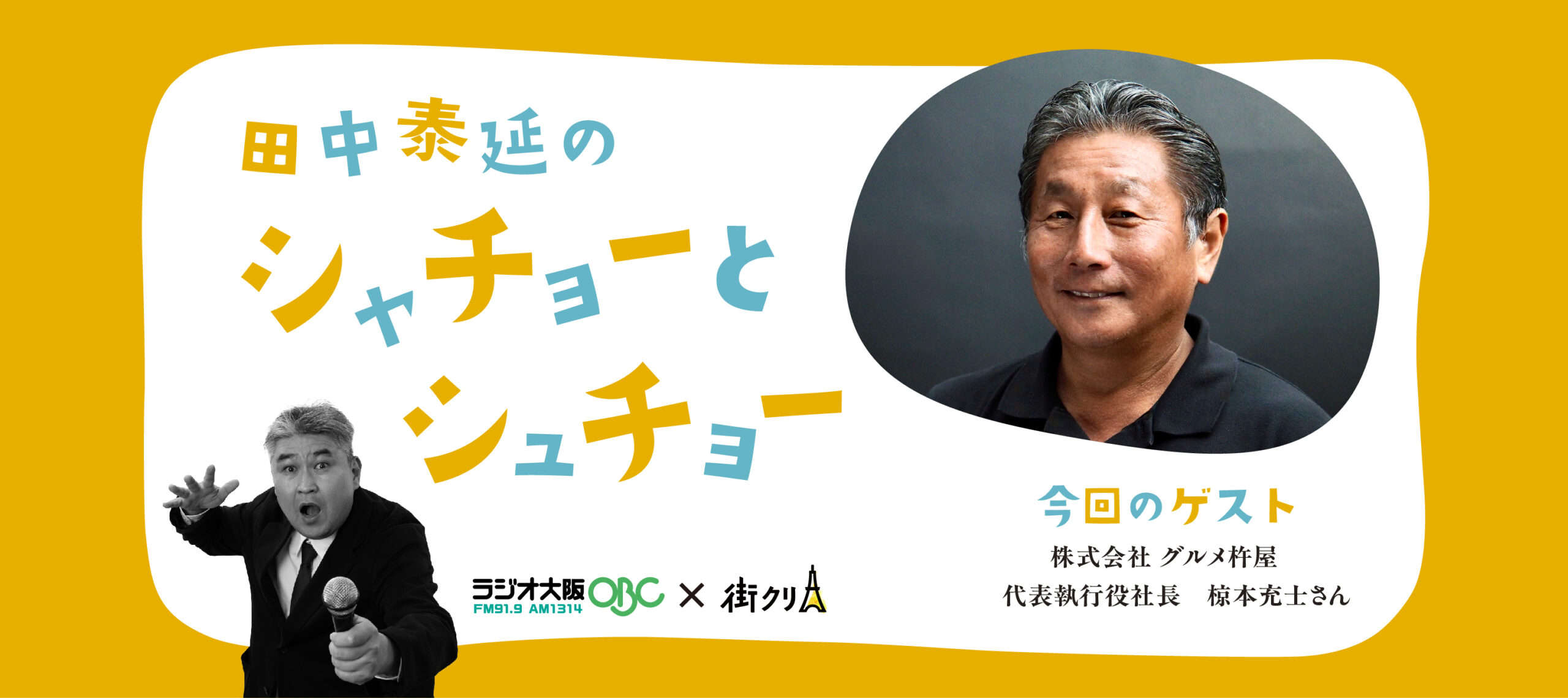

株式会社グルメ杵屋 代表執行役社長 椋本充士さん【ラジオ大阪】田中泰延のシャチョーとシュチョー(2025年10月13日〜17日放送)

海外展開も、日本語学校も。コロナ禍から加速する、グルメ杵屋の海外戦略(10月16日放送より)

コロナ禍でのロンドン進出

田中

万博では大変盛り上がり、インバウンドのお客さんもたくさん来られる時代になったということですけど、逆にね、国際進出のお話も。

コロナの大変な期間があって、そこでできなくなったこともあるし、再開されたこともあると思うんですけど。

海外に出ていく、グルメ杵屋さんの構想とか計画とか、ちょっとお伺いしたいなと。

椋本社長

ちょうど私が社長に就任したときに、「今からはやはり海外も視野に入れないといけないよね」っていうのを、社内で議論しはじめたんですね。

そうすると、結構そういうお話が海外からも来まして、いろいろな人からそういうご案内もいただきました。

それで、今から10年ほど前に、海外へ少しずつ展開をしたことがあるんですけども、その時はなかなか、こちらが思っているような形ではうまくは進まなかったんですね。

田中

ええ、ええ。

椋本社長

で、ここへきて、コロナのちょうど最中に、実はイギリスから「出店をしたいんだ」と。そういうご意見がありましてね。

でも、コロナでしょと僕は思ったんですけども、多分それはね、コロナの取り扱いも日本と海外では少し差があったというふうに思うんですけど。

田中

温度差がね。

椋本社長

ええ、温度差があったなというふうに思うんですけど。

でも、日本がまだコロナと騒いでいる中で、ロンドン1号店をオープンしていただいて。2020年の12月ですね。その後の経過を聞いていますと、非常に好調だということで。

それで、ようやくコロナも落ち着いて現地を視察できるようになりましてね、見させていただいて。

それから今もう5店舗に増えていましてね。

椋本社長

海外のマーケットっていうのは、いろいろな諸問題はあろうかと思いますけども、日本はこれから毎年約90万人の人口が減っていく。

これが日本の最大のリスクじゃないかなということで、やはりこれから海外にも着目していく必要があるのではないかというところで、今、海外にいろいろな展開を求めて模索しているところです。

キーワードは「ローカライズ」

田中

なるほど。そのロンドンのお店は、何のお店ですか?

椋本社長

これはね、おうどんのお店なんです。

田中

やっぱり、おうどん。

椋本社長

ただ、キーワードはやっぱり、「ローカライズ」なんです。

田中

ローカライズ。

椋本社長

日本のそのままのものを持って行っても、イギリスの方々にとっては本当に美味しいのかどうなのかっていう。

合うところもあるんですけども、そうでないところもある。

この辺りをいかにローカルに合わせていくか。それが非常に重要かなというふうに思っています。

田中

うどんの、イギリスの人にウケる形って、何なんですか?

椋本社長

イギリスで今1番ウケているのは、スープはちょうどマレーシアとかで出している特殊なスープがあるんですけどね。非常に香辛料の効いた辛いスープなんです。

田中

ほぅ〜!

椋本社長

今、アメリカのお店は豚骨スープです。

田中

えっ、うどんが豚骨スープに入っている?!

椋本社長

ええ、豚骨スープで、上にパクチーを載せている。こういうのがウケたりするんですね。

田中

でも、話聞いたら美味しそうですけどね。食べてみたい。

椋本社長

ええ。なかなかね、日本の伝統的な延長線上ではなくて、ローカライズをどういうふうに取り入れていくかということが非常に重要かなというふうに思っています。

田中

考えてみたら、日本の洋食と言われているものも、めちゃくちゃローカライズされて、ご飯と合うものばかりになってますしね。

椋本社長

そうですね。

田中

じゃあ、そういう新しいうどんが逆輸入されるのもね、面白いですよね。

習慣や文化の学びにも。日本語学校を開校

田中

国際化といえば、もう一つ。杵屋さんとして日本語学校を。

椋本社長

そうなんです、そうなんです。

ちょうどコロナ前に外食産業協会で一番問題だったのは、人手不足だったんですね。

やはり、これからは少子高齢化ということもあって、なかなか日本の労働人口だけではまかないきれないだろう。海外の方々にそこの部分は補っていただかないといけないということで、いろいろ勉強会をしはじめたんですね。

田中

はい。

椋本社長

その時に、一つ課題として日本の中で取り上げられていたのが、海外から来た留学生たちが1年足らずでみんないなくなる。

いなくなる。帰ったのかな?——いえいえ、みなさん、日本に不法滞在者として残って……。

田中

ああ、見えない形で溶け込んでしまう。

椋本社長

なぜそういうことが起こるのかというところで、我々は我々なりにいろいろと調べさせていただき、勉強もさせていただいて。

そういう中でね、「じゃあ、我々で一度、日本語学校をやってみよう」ということで、そこからスタートしたんです。

田中

それは、根本的な取り組みというか。

日本に来て、働いて住んでもらうんやったら、ちゃんと日本語を覚えてもらったほうが。

椋本社長

そうです。

日本に来ていただいて、日本語もそうですし、日本の習慣とか文化ですね。

こういったことをきちっと理解をしていただいて、そして日本で活躍してもらえる。そういうふうにするためにはどうしたらいいんだろう、という中で、我々の日本語学校が生まれているというところです。

知るから、つながる。会社としての留学生サポート

田中

以前ある社長さんにね、「今、こんな時代で、ほとんど外国の方の店舗、特にアジアの方が多いですけど、これはどないですか」って聞いたら、「来て働いてもらうのもありがたいんだけども、いつかその国へ帰りはった時、うちがその国行く時に彼らが力になってくれる」と。

それを聞いた時に、そういう国際交流があるんやなと、ちょっと感動しました。

椋本社長

今、我々の日本語学校には7ヶ国から来られてるんですけども。

ちょうど7月に同窓会っていうんですかね、OGOB会やるんですけどね。今、約100名の卒業生がいるんですけども、彼らに集まっていただいて。

それで、いろいろ話している中で、インドネシアの卒業生がいたんで、「君はうちのレストランをインドネシアで帰ってやらないか」って言ったら、彼がね。やる気! 「ぜひともやらせてもらいたい」ということでね。

これは、今後いろんな国に、こういう人材を育てていくことによって、事業展開ができる。こういうふうにつながっていくんじゃないかなと思いますよね。

田中

学生さんにも、椋本さんが直接会われて。

椋本社長

はい、はい。

田中

いろんな誤解とか偏見とか、あると思うんですよ。世の中には意見の食い違いが。

椋本社長

そうです、そうです。

田中

それを現場で見てはる椋本社長みたいな人が、「いや現場で自分の目で見て喋ったら、こうなんや」というのを、発信してほしいなと、僕は思うんですよね。

椋本社長

うちの日本語学校に来ている学生たちは、もちろん住んでいるわけですからね。我々は会社として、地域の町内会の会長さんにご挨拶をさせていただいて。

で、そのグループの班長っていうのを決めて、その人と組合班長さんとつなげて地域と協力していく、こういうふうなサポートはさせていただいていますよね。

やはり隣に住んでいる人が、「なんか知らない間に日本語喋れへん人が住んでる……」となるからいろんな軋轢を生んでいきますけども、そこをきちっと会社がフォローしていくとね、そういうことは出てこないですよね。

田中

そうですよね、そういう見えない形で疑心暗鬼を呼んでヘイトが起こるとか。

そういうことじゃない、「いや、現場知っている、うちで働いてもらっている、うちの学校も行ってもらっている、彼なんや、彼女なんや」ということを、実際に事業に関わっている人が発信してくれたら、僕もその話を聞きたいんですよね。

椋本社長

そうですねぇ。

▶︎ 次ページ:事業を育てるには人育て! 人間の脳はすごい?!

放送:隔週 月〜金曜日 15:40ごろ〜