公開日: 2025.10.25

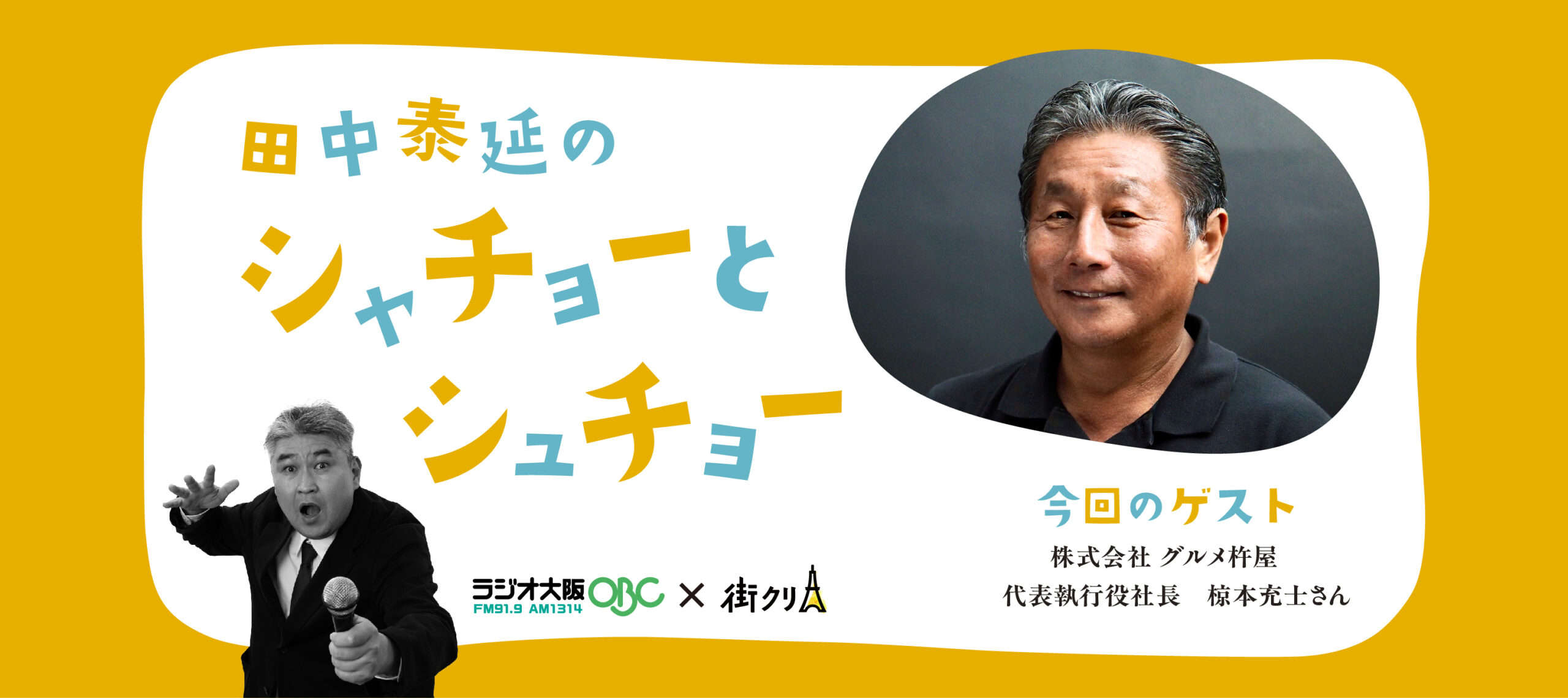

株式会社グルメ杵屋 代表執行役社長 椋本充士さん【ラジオ大阪】田中泰延のシャチョーとシュチョー(2025年10月13日〜17日放送)

田中泰延が、日本を支える・日本を変える会社の社長をゲストにお迎えし、大いに主張していただき、お話を伺うラジオ大阪の番組「田中泰延のシャチョーとシュチョー」。

「街角のクリエイティブ」では、その放送をまとめてお届けします!

今回は2025年10月13日(月・祝)〜17日(金)の放送の様子。

記念すべき第1回のこの週のゲストは、株式会社グルメ杵屋 代表執行役社長 椋本充士さんです。

うどんの「杵屋」やお蕎麦の「そじ坊」をはじめ、さまざまな飲食事業を展開し、人材育成や海外展開にも力を入れるグルメ杵屋。

その歴史や戦略、そして経営者として大切にしていることなど、椋本社長に5日間でたっぷり伺いました。

(構成・編集:廣瀬翼)

【目次】

【 プロフィール 】

椋本充士(むくもと・あつし)

株式会社グルメ杵屋 代表執行役社長

1961年大阪府生まれ、近畿大学卒業。大学卒業後、大和実業株式会社に就職。1990年、父・椋本彦之が1967年に創業したグルメ杵屋へ転職。2001年に同社取締役、2010年に同社代表取締役社長に就任。

グルメ杵屋Web サイト:https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/

* * *

田中泰延(たなか・ひろのぶ)

ひろのぶと株式会社 代表/コピーライター

1969年大阪生まれ。株式会社 電通でコピーライター/CMプランナーとして24年間勤務。2016年退職し「青年失業家」を自称し執筆活動を開始。2019年、文章術を解説する初の著書『読みたいことを、書けばいい。』(ダイヤモンド社)を上梓。16万部突破。2020年、印税2割スタート・最大5割の「累進印税™︎」を掲げる出版社「ひろのぶと株式会社」を創業。2021年に『会って、話すこと。』(ダイヤモンド社)、2023年12月、実践的な文章指南書である『「書く力」の教室』(SBクリエイティブ)発売。

店内調理のチェーン店は、こうして生まれた! グルメ杵屋のこだわり(10月13日放送より)

自分でおろせる「生わさび」がうれしかった

田中

グルメ杵屋さんには長くお世話になっていまして。

30年前、僕が初めて社会人になった時に、東京の聖路加ガーデンで初めて「そじ坊」さんのお蕎麦をいただいてですね。わさびを自分ですってええんやと。それで、すり終わった分は、ビニール袋をくれて「持って帰って結構ですよ」と。

これがうれしくて、なんべんも通いましたね。

※ 聖路加ガーデン:田中が株式会社電通に就職した1993年当時は、電通の多くの部署が入っていた。なお、そじ坊聖路加ガーデン店は現在は閉店。

椋本社長

ははは、そうですか。ありがとうございます。

田中

昨日もお昼は新大阪で「そじ坊」さん、今日は「丼丼亭」さんをいただきまして。

椋本社長

連日。ありがとうございます。

田中

グルメ杵屋さんはなんといっても、うどんの「杵屋」、お蕎麦の「そじ坊」、どんぶりの「丼丼亭」を代表に、たくさんの飲食店を展開されていますが、今何店舗ぐらいですか?

椋本社長

そうですね。コロナ前は400店舗を越えていたんですけども、コロナ禍で100店舗ぐらいが閉店になりましてね。今は約380店舗を行ったり来たりというようなぐらいの規模ですね。

創業時から貫く“手作り”

田中

お蕎麦や丼、他にもいろんな業態があると思うんですけど、社長として共通してこだわっていることはありますか?

椋本社長

当社はちょうど私が社長で3代目になるんですけども、私の父が創業者なんですね。

創業した1971年。杵屋の1号店を奈良のほうで出店させていただくんですけども。その時にこだわったのですがね、いわゆる「本物づくり」。

本物を手作りする、こういうことにこだわった業態開発をこれまで続けてきました。

田中

できるだけ、調理はお店のほうで?

椋本社長

そうなんです。

1970年の大阪万博があった年が、いわゆる外食の一つの起点になっているんですね。

そこで私どもが他社さんと違ったのが、各店舗で仕込みをする。

当時はセントラルキッチンを作って店舗展開するっていうのがセオリーだったんですけど、当社の場合は各店舗で調理をしていくことにこだわりを持って、業態開発をしてきました。

田中

なるほど。しかしそれは、各店舗で調理をしたら、セントラルキッチン形式に比べて、言うたら儲かりませんやん。

それでも、こだわってやると。

椋本社長

そうですね。

私が小学生の時に父親がうどんをやり始めるんですけども。

その時のおうどんというのは、茹でうどんがいわゆる市場で売られていたんですね。ですから、我々小学生の頃のうどんっていうのは、あまりご馳走ではなかった。

田中

柔らかい、伸びた。

椋本社長

そうそう、伸びたうどんだったので、あまり美味しいというイメージはなかったんですけども。

それから、讃岐地方に行きまして、手でこねて手打ちしてっていう工程を見て、手作りのうどんの美味しさっていうのを初めて知ったんですね。

これをなんとか多くの方々に提供できないか、というのがそもそもの着眼点でした。

田中

そうか、そうなんですね。

でも、最初からそんな多店舗展開というのは考えてはらへんかったと思うんですけど……

椋本社長

最初からね、多店舗展開を考えていたんです。

田中

お父さんも?!

椋本社長

そうなんです、そうなんです。

田中

えぇ〜!!

ヒントは米国で見た「M」のお店

椋本社長

当時は1970年以前、まだ外食産業なんて言葉もなかった時代です。

ちょうどその時に、ある小売流通の研修旅行がありまして。アメリカの視察をすると。そこに父が行ったんですね。

父の当時の事業は、お米屋さんだったんです。わずか10坪ぐらいの、街のお米屋さん。

そういう街のお米屋さんがスーパーの視察に行ったわけですけど、スーパーは100坪、200坪という規模の大きなお店ですから、こういうのはなかなかできないと。

そういう中で、どこのスーパーにも共通しているものが何かあったそうなんです。

それがいわゆる「M」のマークですね。

田中

どこに行っても、黄色と赤のMのマークのお店が。

椋本社長

そうなんです。それが一つのヒントになって、いわゆるチェーン展開をしていくというところから入ったんですね。

田中

僕が1969年生まれですから、僕が生まれて間もない頃。

その時代にその発想を日本でもやろうと思われたのが、びっくりですね。

椋本社長

ちょうどその時に、スーパーマーケットの業界はこれからチェーン展開をするんだということで、小売さんなんかもチェーン展開を目指していかれた時代でしたね。

店内調理につながった出店戦略

田中

ところが先ほど伺ったように、多店舗展開するけど、各店の仕事はちゃんとしてもらってという。

そのハイブリッド的な考え方も、最初からやったんですか?

椋本社長

そうですね。これは、出店戦略にあるんですね。

いわゆるセントラルキッチンをつくると、どうしてもそこを中心としたドミナントを形成していくという出店戦略を取っていくことになるんですけども。

私どもの創業者は、「お客様のいるところに店を出さなきゃいけない」というのが一つありましてね。

それで、「お客様がいるところ」の最たるものが、当時は国鉄さん。

田中

ええ、ええ。

椋本社長

その国鉄さんが駅ビルをどんどんリニューアルされていた。そこにどんどん出店をしていた。

それであれば、なかなかセントラルキッチンを持ってエリアが限定されると、これが足枷になってしまう。まあ、ここのところですよね。

田中

なるほど〜。

椋本社長

我々の出店戦略は、そういうお客様が集まる駅であるとか、商業施設であるとか、空港であるとか。こういうところに出店をしていこう。そういうふうなことでしたね。

田中

セントラルキッチンから運ぼうとしたら、普通は国道沿いとか、人はおらんけど車が行きやすい所とかになるけど、そうやなしに、国鉄、今のJRの人が集まるところに店を出すと。

椋本社長

そうですね。

ちょうど時代も良かったですね。どんどんと経済も発展しますし、人口も右肩上がりに伸びていくという、そういう時代背景が後押しをしてくれましたね。

▶︎ 次ページ:「グルメ杵屋に入りたい」お父さんに相談すると……

放送:隔週 月〜金曜日 15:40ごろ〜