講談社『週刊現代』2017年10月28日号に、田中泰延の記事が載った。

『壇蜜のすべて』しか目に入らない。

私も「限界ギリギリエロス田中泰延がここまで脱いだ」という特集をされるのかと思い、いろんな体毛に関する処理をしてから音羽の講談社に向かったのだが、意気込みに反して田中の記事は袋とじではなかった。

残念ながら「人生を変える10冊」という愛読書に関する取材だった。

今回は本の話をしよう。

記事内容はのちに、『週刊現代』のweb版であるこちら、『現代ビジネス』に全文掲載していただいている。

元電通の青年失業家を暴走させた「人生を変える10冊」

詳しくは記事を読んでいただきたいのだが、その10冊とはこちらである。

1位

『ジャン・クリストフ』

ロマン・ロラン (訳)豊島与志雄

2位

『資本論』

カール・マルクス (訳)岡崎次郎

3位

『自虐の歌』

業田良家

4位

『輝ける闇』『夏の闇』

開高健

5位

『千のプラトー 資本主義と分裂症 』

ジル・ドゥルーズ 、 フェリックス・ガタリ (訳)宇野邦一ほか

6位

『69 sixty nine』

村上龍

7位

『さようなら、ギャングたち』

高橋源一郎

8位

『口語全訳 華厳経』 全2巻

(訳)江部鴨村

9位

『アルジャーノンに花束を』 [英語版]

ダニエル・キイス

10位

『水に似た感情』

中島らも

ちなみに、私は「自分が好きな本」を挙げろといわれて読んだ人がとても少ないようなマニアックな作品を列挙する人が苦手である。多くの人が読んだものについて私個人がどう思っているのか知ってもらった方がよいと考えるからだ。

本棚を見せるくらい恥ずかしいことはないのであるが、壇蜜と同じ雑誌に載るならわたしも丸裸にならなければならない。なにしろむこうは『壇蜜のすべて』なのである。

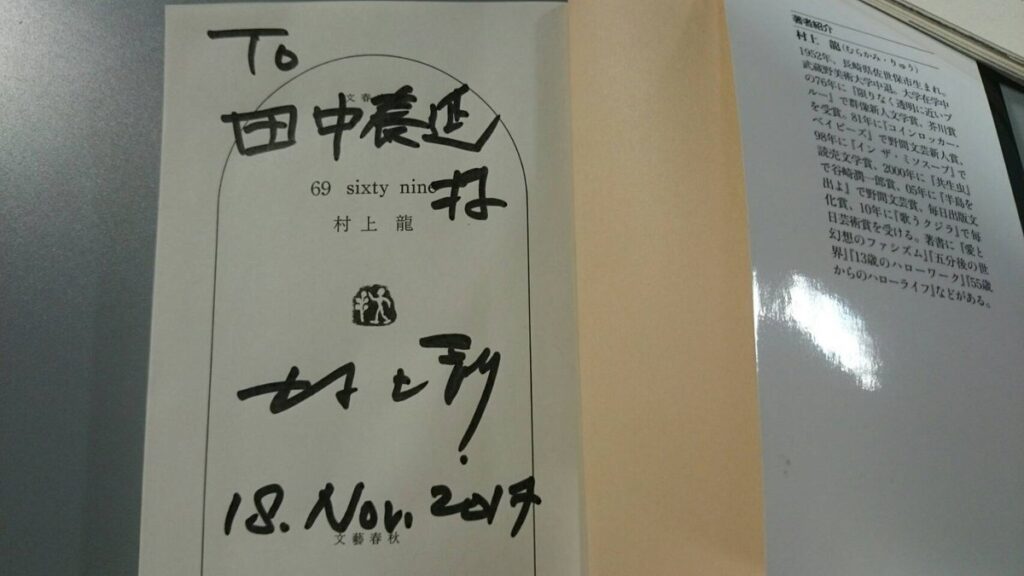

6位に挙げて、記事内でほんとうは「1位にしたかった」と述べた村上龍『69 sixty nine』なのだが、この記事を目にしてくださった村上龍さんにサイン本を頂戴するなど、丸裸になった甲斐があった。

今回はこの記事を受け、さらに脱ぐ勢いで誌面で紹介できなかった好きな本をいくつか挙げていく。あくまで、なんとなく面白くて記憶にある本を思いつくままランダムに、駆け足で紹介したいと思う。

ちなみに、「駆け足で紹介しよう」という文章をよく見かける。よほど有効な書き方なのだろう。やってみる。

いshcshcあxlsdh;sbぃうぇgcいwdぼじぇおtbj

じぇkbcうぃえちぇじいくぇwjcぎ@うぇcgh@いpdchv

うまく書けない。

走りながらキーボードを打つことは、私にはできないのだ。

残念ながら私にはまだ、ライターとして大きな課題があるようだ。

ここからは座って書かせてもらう。

『小説十八史略』(講談社文庫)

陳 舜臣

「人間の歴史に関することは、『十八史略』さえ読んでおけば、ほとんどのパターンが書いてある」とはよく言われる。殷王朝や周王朝、春秋戦国、秦に漢に三国志の時代に・・・元に至るまで、とにかくコンパクトにまとまりつつ、陳舜臣らしい会話の自然さ、伸びやかさがある。「人間。ただ人間。ひたすら人間を追究する。」と冒頭にある通りの本。

『狂気と王権』(講談社学術文庫)

井上章一

めちゃくちゃスリリングな本である。『つくられた桂離宮神話』や『美人論』で名を成した井上章一、とにかく文体がねちっこい。京都人らしい嫌らしさが全開なのだが、この本は相当にやばい。国家によって「狂気」とはどのように規定されるかをもう、ねちっこく検証していく。明治、大正、昭和初期、天皇に対する不敬事件が起きる。そのとき、「天皇を否定する、弑逆するという考え」それ自体が「狂気」と規定されていく過程、まさに論理展開のアクロバットである。まぁ、一読してほしい。おもしろくって、ちょっと怖い。

『羅生門・鼻・芋粥・偸盗』(岩波文庫)

芥川竜之介

これは私が本をちゃんと読むことを学んだ本である。大学のゼミのテーマが芥川龍之介で、私の卒論は『羅生門について』だったのだ。「テキストとはなにか」「作家がテキストを書き換える、異同とはどんな意味を持つか」などを徹底的にやった。なにしろ丸1年かけて短編である『羅生門』を読み込み、直筆の原稿をあたり、『羅生門』の長さの二十倍以上の卒論を書いたのだから、いま自分がなにかを書くにあたって「調べる」ということを第一に考えるようになった原点である。

『ゴジラとヤマトとぼくらの民主主義』(文藝春秋)

佐藤健志

先に挙げた『狂気と王権』 もそうなのだが、「思考のアクロバット」ができる本が好きだ。この本は「戦後民主主義の理念」というものがどのような甘えや矛盾のもとに構築されているか?を、観たことのあるアニメやヒーローもののテレビ番組から語られる。ただ、いろんな本を読むときは、「目からウロコ!」と思ってもその本のところで止まってはいけない。感服して脱帽して思考停止した時点で、その本に書いてあることが自分の「主義」になって、以後「受け売り」の人生が始まる。私も学生時代、上記の『週刊現代』で挙げたようにマルクスの『資本論』を読んだわけだが、そこで感服して脱帽して思考停止していたら、いまごろは共産党員だろう。そういうわけにはいかない。

『善悪の彼岸』(岩波文庫)

ニーチェ (訳)木場深定

ニーチェはいろんなことに悪態をつきまくる。ニーチェいわく、自分の著作のうち、「最初に読むべき作品」。けっこう、いま大ベストセラーの『サピエンス全史』など、これに科学的に理屈をつけただけの本のような気もする。簡単に読めて、痛快で面白い。ただ、ニーチェも読んでそこで思考停止すると、世の中を小馬鹿にしだすので注意。

『失われた時を求めて』(光文社古典新訳文庫)

マルセル・プルースト (訳)高遠 弘美 (翻訳)

なにしろ、長い。全14巻。私は会社員時代、一ヶ月の入院を4回もしたので読めた。いろんな翻訳があるが、しかし読み始めたら止まらない。でも限られた人生・・・2回は読まないと思う。

『神聖喜劇』(光文社文庫)

大西巨人

これまた合計2500ページもあるいかれた本。「神聖喜劇」とはダンテの「神曲」の正式な題名なのであるが、偏執狂じみた描写、はてしない引用、挟まれる多様な文体・・・まぁ、本を読んだ! と思える。でも限られた人生・・・2回は読まないと思う。

『ナポレオン フーシェ タレーラン 情念戦争1789―1815』(講談社学術文庫)

鹿島茂

これは、面白い。面白すぎる。鹿島茂の本はなんでも面白いが、これは3人のキャラクターを書き分けるその語り口が、ほとんど落語かよ!と思うぐらいに痛快。革命以後のフランス史は、『ベルサイユのばら』とこれを読めば楽しく、2度と忘れないんじゃないか。鹿島茂はほかに『怪帝ナポレオン三世 第二帝政全史』もおすすめ。

最後に、それが世にでる過程を見届けた本を紹介しよう。

『ボクたちはみんな大人になれなかった』(新潮社)

燃え殻

世の中で、一人の小説家の萌芽を見届けた、こんな稀有な体験はなかなかない。

さらにもう一冊。

『ウイスキー! さよなら、ニューヨーク』(マガジンハウス)

宮本敬文

この本は、ぜひ読んでほしい。

これも、こちらを読んでいただければと思う。

終わる事などあるのでしょうか【連載】ひろのぶ雑記〈第十四回〉

他にもいくらでもある。あくまで、思いつくままに紹介した。なにしろ、24年間勤めた会社を辞める時、デスクの周りに積んであった本がこれだけあったのだ。どんなデスクや。

どんな本を読んできたのかを語るのはとても恥ずかしい。それは映画でも食べ物でもなんでもそうなのだが、開示してしまうと、自分が何でできているかたちどころにわかってしまう。

ちなみに、私の肉体は吉野家とすき家と松屋となか卯と鳥貴族でできている。やはりとても恥ずかしいわけだが、勇気を出して開示して、たまたまそれが共通の話題になったりしたら、その人とは鳥貴族で一杯やれる。

読んだことのある本、観たことのある映画、食べたことのあるもも貴族焼き(たれ)について、誰かと話す時間はけっこう、幸せだと思う。

更新日: 2025.02.12

更新日: 2025.02.12