青年失業家が福島で伊藤若冲と不思議な縁に出会う旅

福島県立美術館

東日本大震災復興祈念

「伊藤若冲展」

伊藤若冲。絢爛たる色彩。明治以降忘れられていた奇才。

そんな枕詞で語られる画家。

今や、東京での展覧会では長い行列ができるほどの人気。

その若冲の展覧会が福島でひらかれるということで、ちょっと、見てみませんか?

そんなお話を、福島市の熊坂仁美さんからいただいて、住んでいる大阪から福島までやってまいりました。

はじめまして田中泰延です

こんにちは。田中泰延(たなか ひろのぶ)と申します。簡単に自己紹介しておきます。

大阪府豊中市の生まれ。広告会社で24年間コピーライターとして働いた後、2016年に退職、「青年失業家」を名乗り、いろんなところに文章を書いています。

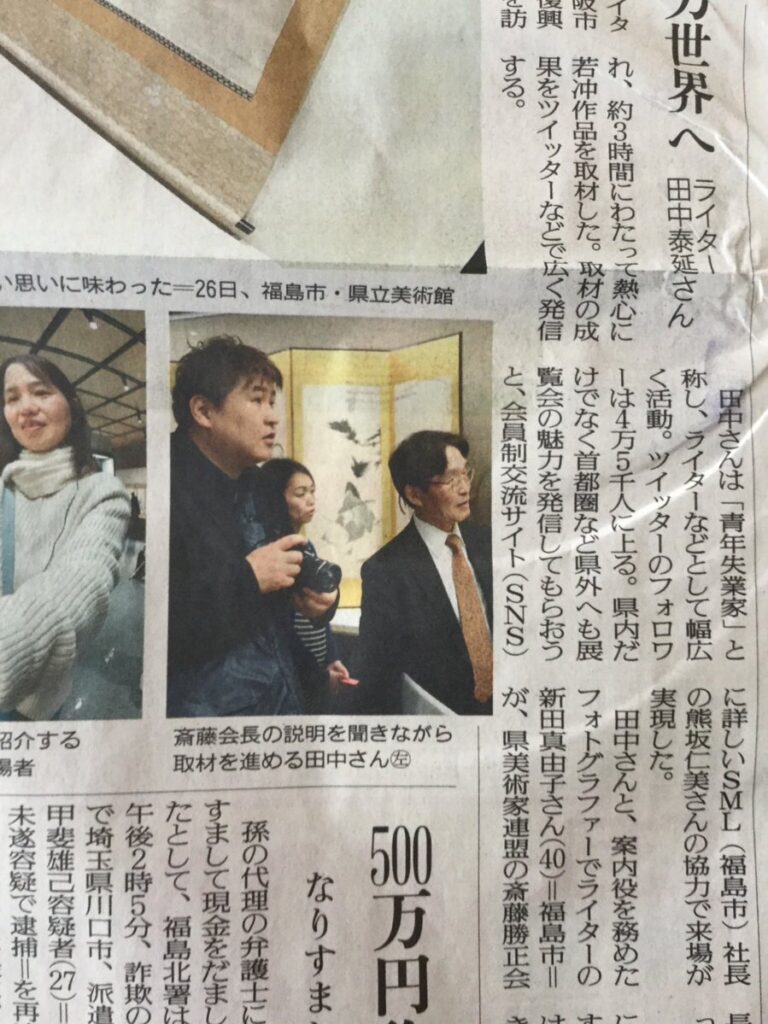

今回も、福島民友新聞社の取材を受けたのですが、

そこにも

『田中さんは「青年失業家」と称し、ライターなどとして』と大変怪しい人物として紹介されました。

しかし、怪しまれながらも今回のお誘いには一も二もなく飛んで参りました。なぜなら、私は2016年に開かれた東京都美術館「生誕300年記念 若冲展」に行こうと思ったものの、1度目の日曜日は5時間待ちで断念、気を取り直して行った平日でも3時間待ちで諦めた、という過去があるからです。

結論から言います 今回の若冲展は

その東京都美術館「生誕300年記念 若冲展」は相国寺所蔵の「釈迦三尊像」3幅と、宮内庁御物となっている「動植綵絵」30幅が一堂に会するもので、それらは伊藤若冲の絵画の中でも色彩の極致、といったものでした。

しかし、今回の福島での開催は、水墨画が大変多い展覧会になっています。一見、地味かなと思われるかもしれません。

ですが、福島まで足を運び、この目で見た私に言わせてください。

最高でした。そして、不思議なご縁を感じました。

きょうはそのお話をさせてください。

福島大陸へ

私は、大阪人ですが、何度も福島県を訪れています。初めて来たのは2012年の2月。震災後、なにかお役に立てることはないかと考え、名古屋のセントラル愛知交響楽団と指揮者の齊藤一郎さんと一緒に、南相馬市や川俣町の学校に音楽を届けに来たのが最初で、それから何度も伺っています。

昨年は「ほぼ日」の企画で、浜通りを北上し、飯舘村を訪れ、車で気仙沼まで旅をしました。

今回の「若冲展」は「東日本大震災復興祈念」と掲げられていたので、それも私が興味を持ったところです。

去る2013年、こちら福島県立美術館では「若冲がきてくれました」展が開催されたことは知っていました。アメリカの美術収集家プライス夫妻から震災後の福島を元気づけたいと申し入れがあり、そのコレクション中心の展覧会があったのです。

さて、今回は、若冲の画が、震災からのさらなる復興へとどのように繋がるのか。

大阪を出発した私は、東京駅で新幹線「やまびこ号」に乗り込みます。自撮りです。見切れています。

関東地方を後にした車窓からは、あっという間に吾妻連峰が見えてきます。

ああ、あれが吾妻小富士だなあ、浜通り地方があって、いま新幹線が走る中通り地方があって、あの山の向こうにはまだまだ会津地方がある。福島はまるで大陸だ…などと思っていると

眠っている暇もなく、約1時間40分で福島駅です。眠ったりしたら盛岡です。危険です。新幹線だと福島ってこんなに近いのか。車でしか行ったことなかったので衝撃です。

駅に降り立つと、東京オリンピックの野球・ソフトボール競技は福島市で開催されると書いてある。自分の中の東京の概念が謎 になってきましたが、聖火ランナーも福島県から走るというし、これも復興へ向けた一歩一歩に違いありません。

飯坂電車で県立美術館へ

改札を出ると、今回ご案内してくださるフォトグラファーの新田真由子さんが出迎えてくださいました。

改札を出ていきなりこの写真というのは、どうなっているかというと

こうなっております。

中年カップルのデートのようですが違います。一緒に、美術館方面へ走る「飯坂電車」のホームに向かいます。

飯坂電車、略して「いい電」。可愛さの極みです。福島駅から県立美術館まではわずか二駅。

車掌さんもカワイイ。

ワケあり熟年の駆け落ちのようですが違います。わずか二駅、5分もせずにこちら、

ものすごくわかりやすい駅に着きました。

いよいよ若冲と対面

駅から徒歩すぐ。福島県立美術館に着いた私たちは、いよいよ若冲の作品と対面です。

だかしかし。

ここでとても大事なことなのですが、絵画や彫刻、クラシック音楽、建築、古典芸能など、人類が創造した芸術作品を鑑賞するとき、いちばん残念なのは

「なんの知識もなくその芸術を鑑賞する」

です。

人間が作ったものは必ず「歴史・文脈」の上に成り立っています。そして、そのアートを完成させた「技術・技法」があります。

最初からその分野の専門家なら構いませんが、私のように全然詳しくない状態で

「さあ、見たままを感じましょう」

というのがいちばんもったいない姿勢です。もちろん、見たまま聴いたままの感動もあることでしょう。しかし、アートを成り立たせた歴史や技術の背景を無視した場合、感想としては「すごいね」「上手いね」「いいね」みたいなことで終わってしまいます。

私は若冲のことを結局何も知らないんです

私は、若冲の絵が好きです。見たことあります。でも、ほんとうは私は、若冲のことをなんにも知りません。見たといっても、要するに、美術雑誌や、図録でしか見たことがないんです。それはハワイの写真しか見たことないのに、ハワイ好き!と言っているのと同じです。

誰かが若冲ってすごい!と書いていたのを読んだことがあるから若冲ってなんかすごい!と受け売りしていたに過ぎません。

本物の若冲の絵を、筆使いを見るのも今日が初めてです。生まれて初めてハワイに着陸した日と同じなわけです。だからこそ、その世界について教わりながら対面したい。

なので、今日は画家であり、福島県美術家連盟会長である齋藤勝正さんにお話を伺いながら若冲の作品を見ていきましょう。

作品についている番号は、今回の展示番号です。

※館内は写真禁止ですが、特別許可を得て撮影させていただいております。

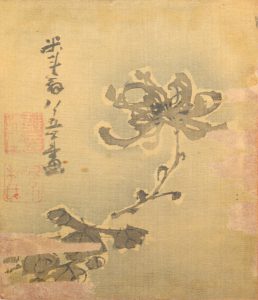

いきなり超絶技法

<73 菊花図>

では、この絵から見ていきましょう。今回は水墨画がとても多い展覧会なのですが、この菊の花を見てください。花弁一枚一枚の間に白い部分が残っているでしょう。

墨を塗って、乾かないうちに重ねて塗ると、その境界に白い部分が残るんです。偶然の発見なんですけど、その性質を利用して描くのを「筋目描き」といいます。

ほう〜〜〜〜。写真を撮るのも仕事の私から見ると、この技法は接写用のマクロレンズのような細かい立体感を作り出しています。

墨一色なのにとても立体感がありますよね。初期のころから、若冲は花びらや鳥の羽根にこの技法をたくさんつかったんですね。

なるほどなるほど。こうして細かくテクニックを教えていただくと、あとからまた「筋目描き」を発見したとき、「お、ここも筋目描きですね!」「正解です」と、こんなやりとりが生まれるのも楽しいものです。

今回の「若冲展」では、若冲がどのように技法を習得し、発展させていったのか、最終的にどこまで到達したのかが、順を追ってとてもよくわかるようになっています。

音声ガイドと公式図録

私たちは齋藤勝正さんの解説を伺いながら鑑賞することができました。それは至福の時間でしたが、普通に会場にお越しになった皆さんにも、音声ガイドによる素晴らしい解説があります。

音声ガイドを担当されるのは俳優の西田敏行さん。優しい声で、とてもわかりやすい説明がイヤホンを通して聞こえてきます。会場では、ぜひこちらのガイドを聞きながらの鑑賞を。私は、齋藤さんのお話を伺ったあと、さらにこの音声ガイドで一周しました。

さらにこちら、公式の図録もぜひ。展示全作品の高精細印刷の図像と、日本近世美術史家の狩野博幸さんによる序文、展示一点一点への解説が素晴らしい。私は、もうこの本、宝物ですね。

動植綵絵への道

ここから、齋藤さんに教えていただきながら、何点か見ていきましょう。

<5 老松鸚鵡図>

まず、構図が見事ですね。松の枝が対角線に横切っている。写真を撮る時も基本になりますよね。こうしてみると、写真というのは、いにしえの画家のイマジネーションを再現する装置であるということがいえると思います。右下に白い滝が画角の外へ向かって流れているのも見事です。松の表現からしても のちの「動植綵絵」につながる作品ですね。左右逆ですが、滝がこの位置にあるのもまったく同じです。

これは若冲の初期の作品です。初期のころは、中国の絵を模写する練習をいっぱいやったんですね。しかし、構図は大胆に変えて、自分なりの絵を追求したんです。だから、中国の絵にある孔雀や鶴よりも、日本にいて目の前で観察できる鶏を描こうというふうにつながっていくんです。

<19 雪柳雄鶏図>

ということで、こちらが鶏です。若冲といえばニワトリの人、と思い出す人も多いんじゃないでしょうか。若冲は雪の中の鶏、というモチーフも多く制作しています。この絵もまた「動植綵絵」の世界までかなり迫ってきている感じですね。

若冲が描く鶏について、いろんな研究家が検証していますが、実際にはいない品種だと言われていますね。つまり、目の前にモデルになる鶏はいても、その色や、柄に関しては若冲の頭に中にあったものなんだろうと。また若冲が生き物を描くとき、いつもその視線の先を意識させる書き方をしています。だから、目がどこを向いているか、が構図全体を見るときに大事になってきます。画面の中のなにかを見ているのか、さらにその外のなにかを見ているのか、鑑賞する人が視線の先を追うことが画の一部になっているんですね。

若冲はやさしい

<11 猿猴捉月図>

池に映った月を取ろうとした猿が水に落ちて死んでしまう…そんな中国の故事が題材なのですが、この絵ではそんな好奇心いっぱいの子猿の手を、母親がしっかり握ってあげています。

若冲という人は、優しい人だったと思うんですよね。雄鶏が威張っているような構図の絵では、雌鶏がひよこたちを羽の下にしっかり護っていたり。小さきもの、弱き者への共感があるんですね。

<105鶏図>

若冲が憧れた生き方

<79 売茶翁像>

橋のたもとでお茶を売る老人、人呼んで売茶翁(ばいさおう)。この人は、黄檗宗の月海元昭という偉いお坊さんだったんですが、弟に寺を譲り、すべてを投げ打って京都の橋のたもとで日々お茶を売る生活をはじめて、当代一の「畸人」と呼ばれた人なんですね。

若冲画業の理解者であったのは相国寺の和尚、大典顕常でした。その大典和尚と交流のあった売茶翁にも絵を見てもらっています。若冲は自由な生き方をする売茶翁に憧れたんでしょうね。たくさん肖像画を残しています。

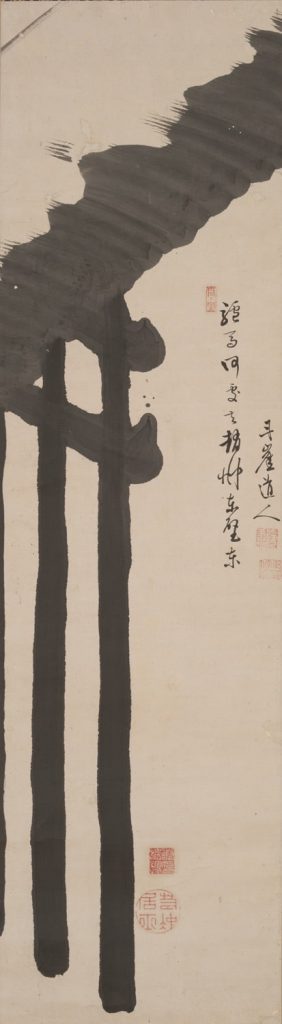

<88 橋脚図>

さて。先ほどの売茶翁は、橋のたもとでお茶を売っていました。だから売茶翁の肖像画には常に橋脚が描かれていたんですが、こちらの絵は、なんと橋脚だけです。

そうなんです。売茶翁の絵は、橋とワンセットでしたから、その橋だけ描いても見る人が見たら「あ、これは売茶翁のことだな」とわかる。こういう人物と関係ある場所や道具だけ描いてその人を連想させる図を「留守模様」と言います。

若冲は世捨て人ではなかった

<99 伏見人形七布袋図>

かわいらしい伏見人形をさらにかわいらしく描いた画のようです。が、この七人の布袋さんには、違う想いが込められているようなのです。当時、京都で伏見奉行・小堀政方が住民に対してひどい暴政をはたらいたんですね。そこで1785年、ついに7人の町民が立ち上がり、幕府に直訴した、これを伏見義民事件といいます。しかし、訴えは通り小堀は罷免されましたが、7人は江戸で獄中死してしまいます。

若冲は、死んだ7人への思いを7人の布袋に込めたんじゃないだろうかと。若冲は、すごく儲かっていた家業の青物問屋、つまり野菜の卸売ビジネスを弟に譲ってからは絵だけ描いていたと思われていますが、そうじゃないんです。1771年、京都の錦市場閉鎖に反対し、代表として役人と交渉を続け、市場再開を取り付けています。この間4年間も画業を中断しています。だから、幕府と話し合うために立ち上がった7人の気持ちは、人ごとじゃないんですね。若冲は、世捨て人ではなく、社会としっかり関わっていたんですね。

奇想の画家・若冲

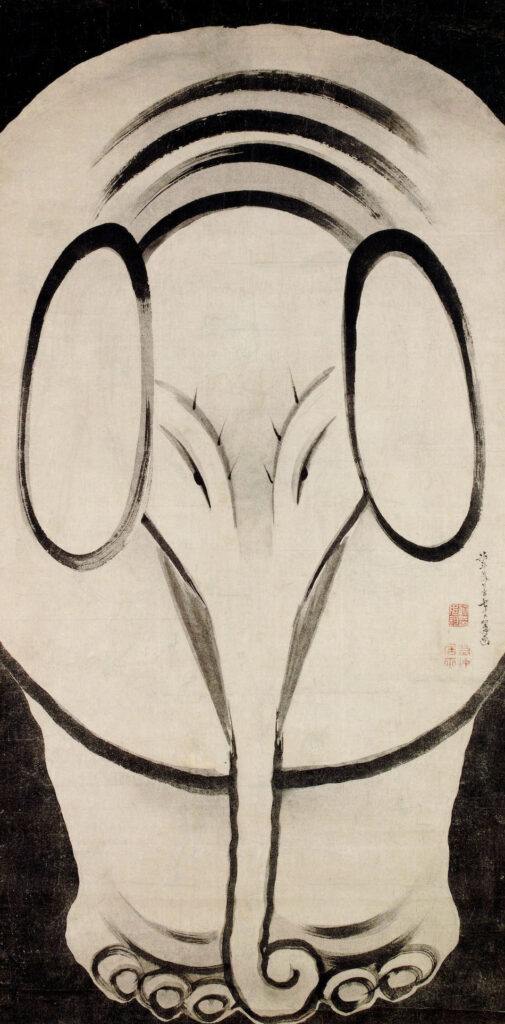

<95 象図>

見切れです。見切れています。記録によれば、若冲の生きた時代、享保13年(1728)将軍吉宗にベトナムから象が献上される途上、京都御所にも来ています。はたして若冲はそのとき本物の象が歩くのを見たでしょうか?象はその後、江戸で20年ほど生きたそうで、多くの絵師が象を描いていますが、この若冲の画ほど大胆な構図で、迫力が感じられるものは他にないんじゃないかと思います。それでいて親しみがある。背景が黒く塗りつぶされているのも印象的です。象だけに。

若冲における象の表現はいくつかありますが、どれもまさに「奇想」といっていいでしょうね。象を描く手法そのものが奇想というものもあります。今回の若冲展には、小さな桝目をびっしりとモザイク状に配置して描いた「白象群獣図」も展示されています。これは「桝目描き」という手法で、あの時代、若冲以外には日本でこんなことをした画家はいません。

<97 象と鯨図屏風>

奇想のきわめつけです。こちらは、4/16~5/6の後期展示となりますが、若冲の代表作の一つといっていいでしょう、「象と鯨図屏風」です。

この巨大な屏風絵、北陸の名家にしまわれていたそうで、世に知られるようになったのはなんと2008年!

陸で一番大きい動物と、海で一番大きな動物が向かい合う。鯨は黒、象は白。しかも象には獅子の尻尾がついている。

まさに「奇想」としかいいようがない大作です。この迫力にして、なんと若冲82歳の作。

日本近世美術史家の狩野博幸さんは、「インドでは鯨は釈迦を表し、象は普賢菩薩を背に乗せ、文殊菩薩は獅子に乗るので、これ一枚で釈迦三尊像を表現しているのではないか」と述べておられます。

<110 百犬図>

女性の集団が「カワイイ!!」と声を上げていました。とにかく、犬、犬、犬。有名なこの絵は、まさに若冲ワールドの象徴ですね。百犬図とはいっても、実際に数えてみると59匹。しかし、こんなに名作ばっかりの画家ってすごくないですか。

この絵には、「八十六歳画」と自署がありますが、若冲は85歳で亡くなっているので計算が合いません。どうも、改元ごとに1歳足して計算していたようです。「百犬図」は、正しくは84歳の時の絵ということになります。

カワイイ!!と女子に絶賛される百犬図ですが、よくよくみると目がカワイクない!でもそこがいい!!

復興への希望

<90 蓮池図>

今回の福島県立美術館「伊藤若冲展」は「東日本大震災復興祈念」と銘打たれています。それはなぜなんだろう?と思いながら100点あまりの作品を見てきましたが、ついに私はこの絵にたどり着きました。

「蓮池図です。この重要文化財に指定されている絵は、いまは六組の掛け軸になっていますが、ある寺の本堂の襖絵として描かれました。本堂の襖の表側は、きらびやかな「仙人掌群鶏図」なのですが、裏面のこの絵は、不思議なほど地味な水墨画なのです。

真ん中の空間には、かすかに池の岸を感じさせるだけで、なにもありません。

右方に大きく描かれる蓮の花も、満開ではあるけれど、葉には虫食いが多く、墨一色なこともあり、死を連想させます。

左には散ってしまい、枯れ果てた蓮。まるで焼け野原のような荒涼たる風景が広がります。

天明8年(1788年)正月三十日。若冲の住む京都を悲劇が襲いました。京都鴨川の東で起こった火災が、またたくまに京の都全体に燃え拡がったのです。のちに「天明の大火」として語り継がれるその大災害は、洛中を焼き尽くし、201の寺院と37の神社、3万6千を超える家屋を灰燼に帰しました。

若冲は、命こそ助かりましたが、自宅も、アトリエも、それまで描きためた画のほとんども焼け落ちるという事態に遭遇します。

「京都府立京都学・歴彩館 京の記憶アーカイブ から」

若冲は、なにもない焦土となった京都を離れ、大阪での避難生活を余儀なくされます。

私は、とても個人的なことを思い出していました。震災のことです。東日本大震災のことではありません。大阪で生まれ育った私が経験したのは、1995年、阪神淡路大震災です。大阪府豊中市出身の私は、そのとき、父が一人住む実家が全壊し、なんとか避難した父とは、私が通っていた小学校の体育館で再会しました。

阪神間に住む多くの友人知人が被災者となり、家族を喪いました。私は、高速道路が倒れた灘地区を通り、一面焼け野原となった神戸市長田区を歩きました。その時見た光景が、この「蓮池図」を前に、ありありと蘇ったのです。

若冲は、避難先の大阪でこの襖絵を描きました。墨一色で、凄愴な風景ですが、よく、見てください。枯れ果てた蓮の足もとを。

新しい蕾が力強く芽吹いていませんか。若冲は、焼け野原になった京都を、荒れ果てた蓮の姿に託して描き、そしてその中に希望の蕾を、そっと描いたと思うんです。そしてこの図は、大阪・豊中市の西福寺のために描かれたんです。

西福寺!!!豊中市の小曽根、駅でいうと阪急服部天神にあるお寺です。すぐそばの豊中市庄内生まれ育ちの私は、子供のころから何度も西福寺の前を通っていました。そこに若冲の、この絵があったとは。この絵は、私が生まれた街に、私が生まれるずっと前から、あったのか。

私は今回、「若冲をみにきました」と思っていたのですが、2つの震災を経て、人の縁にみちびかれて、じぶんの生まれた街から、「若冲についてきた」んです。

何も教えてもらわなかったら、鑑賞しても、ふうん、と思って通り過ぎたことでしょう。ですが人生には知るべき時に知ることがあり、出会うべき時に出会うことがあるのです。

私は、何度も訪れた福島、浜通りや飯舘村の、まだ何もない、誰もいない景色も思い出していました。

この絵は、4月14日までの前期展示ですが、ぜひ、みなさんにもご覧になっていただきたいと思います。

同時代に生きる若冲

この展覧会には、「若冲はわれらと同時代人である。」と掲げられています。

観る前は、「江戸時代の人にしちゃ絵が可愛いから?」「現代でもすごいと感じられる技法と色使いだから?」などと思っていましたが、それだけではありませんでした。

この言葉のもとになったであろう著書をあらわしたヤン・コットも、シェイクスピアについてこう書きました。

「シェイクスピアの人物は、たとえ歴史的な衣装をまとっていようとも、現代人の顔貌をしている。情熱と心の動きは彼らの情熱であり、彼らの心の動きである。つまりわれわれの時代のものである。」

現代と同じように、大きな災厄に出遭い、そこからの復興への思いをぶつける。現代人と同じように悩み、社会に物申し、自分のアイデンティティについて模索する、一人の人間がいて、その人が遺したものは、いま、この時代に生きている。

わたしたちがいま、若冲に抱くのもまさにその思いではないでしょうか。

最後の一輪

「これ、素晴らしくないですか?」

新田真由子さんと私が、最後にのぞき込んだのは小さな、小さな1枚の絵でした。

<108 菊図>

若冲の画業の始まりから、超絶技巧作、超大作、奇想天外作、情念の絵画、と順を追って鑑賞した私たちが立ち止まったのは、展覧会の最後にそっと置かれた、菊を描いた1枚でした。

わずか縦11.2センチ、横9.6センチ、若冲が最晩年に描いたと思われる花は、もう、まったく言葉になりません。ああ、ここまで見てきて、良かった。何千字も私、書いて、最後に言いたいのは、この言葉にならない気持ちをどうか福島県立美術館で味わってほしい、ということです。

若冲膳 地酒 温泉 福島県

声に出して読んでください。これは俳句です。五七五です。

季語はよくわかりませんが福島といったらお酒に温泉なのです。こんなにおいしい目に遭っていいのでしょうか。いま「伊藤若冲展」と連動して各所で趣向をこらした彩り鮮やかな若冲メニューが展開されています。地酒は、ぜんぶ美味しすぎて最終的には一升近く飲んでしまいましたが翌日は高湯温泉が福島駅から車で30分もしない距離なのに共同温泉「あったか湯」は写真の通り最高の露天風呂が250円で入れるし、えっ?「あったか湯」て高湯温泉のダジャレ?「あっ!高湯」ってこと?ハァ?とにかくいい目に遭ったのでまるで提灯記事のように褒めております。また来るぞ!

旅の終わりに

まだ雪の残る猪苗代湖と会津磐梯山に別れを告げ、郡山から福島県をあとにしました。福島は、うつくしい。大好きや。

大阪の自宅で、福島民友新聞の記念版を開きました。こうなってたのか!

不思議なご縁でお話をいただいて、はじめて若冲さんの絵を間近に見て、たくさん教えていただいて、もっと不思議なご縁を知って、私のこれからの人生、「若冲大好きロード第1章」という感じがしています。

急に何かが変わったというわけではないですが、こうしてみると、カメラにはなんとなく若冲パワーが写っているような気がいたします。

では、みなさん、また福島でお会いしましょう。

※ 記事内の情報はすべて2019年の公開時に基づきます。

No tags found.

更新日: 2025.05.13

更新日: 2025.05.13