この「ひろのぶ雑記」は27回も連載している。雑記というだけあって雑に書けばいいはずなのだが、根が真面目なのか根が巨根なのか、つい一生懸命書いてしまう。これではいかん。そういうビジネスモデルではなかったはずだ。もっと楽に書いてベンチャーキャピタルから出資を募り、マザーズに上場しておれ自身は33.4%の株式を持ったままイグジットする、そんなプランだったはずだ。

今回は肩の力を抜いて好きな音楽の話をしよう。どれくらい力が抜けているかというと、今回の題名は本文の中身と関係ないのだ。

それにしても、随筆だのエッセイだの雑記だのは、「何が書いてあるか」ではなく、「誰が書いたか」の方が百億万兆倍ぐらい重要である。

なので、無名の失業者である田中泰延が好きな音楽の話をしても誰も興味など持たないのだが、雑に書いていく。

ちなみに、私は「自分が好きな音楽」を挙げろといわれて聴いた人がとても少ないようなマニアックな作品を列挙する人が苦手である。多くの人が聴いたものについて私個人がどう思っているのか知ってもらった方がよいと考えるからだ。

『Solid State Survivor』YMO(1979年)

なんたるわかりやすい名盤。じつは「生まれて初めてレコード屋さんでLPレコードを買った」のがこれなんである。一昨年、このジャケットを撮影した鋤田正義さんにお目にかかってお話を伺った時は感動で震えた。

“TECHNOPOLIS”

Reference:YouTube

私は1969年生まれ。私たちの世代は、「音楽をアルバム単位で聴く」ことに重きを置いていた。また、1980年代から90年代、まだ世界にiPodもスマホもない時代、我々は車に「CDチェンジャー」というものを搭載してアルバムを聴いていたのである。「CDチェンジャー」というのは、小さなジュークボックスみたいなもので・・・説明すればするほど若い人には訳が分からなくなっていく典型だが、要するに何でもかんでも車には積めないので、好きなCDを10枚ばかり機械にぶち込んで、アルバムを通しで聴いていたのである。気に入らなかったCDは、その10枚からは落ちて家で埃を被る運命になる。なので私の場合、車に積んであるのは結局世間でいうところの「名盤」てやつばかりになってしまう傾向があった。

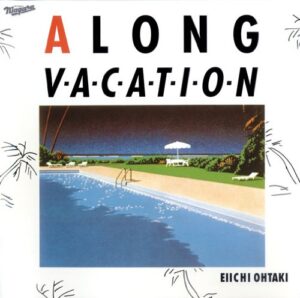

『A LONG VACATION』大滝詠一(1981年)

これもわかりやすい名盤で、レコード屋から大事に持って帰ったときの景色を覚えている。「擦り切れるほど」という表現があるが本当にLPの溝がなくなるくらい聴いた。のちにCDというものが発明された時、すぐにまた買った。ビニール盤では聴こえない音が発見できて嬉しかった記憶がある。どれも今聴いても古くならないなぁ、と思う。

“君は天然色”

Reference:YouTube

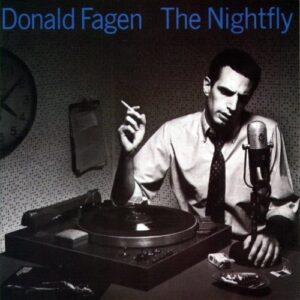

『The Nightfly』ドナルド・フェイゲン(1982年)

80年代丸出しすぎてなんだか恥ずかしいが、深夜の首都高を走る時にこれがないと不安になったものだ。

“Maxine”

Reference:YouTube

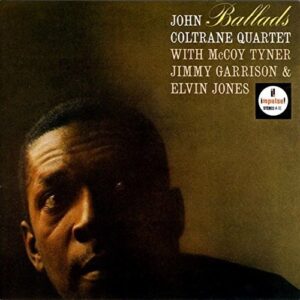

『Ballads』ジョン・コルトレーン(1962年)

深夜に車を走らせるといえば、これがないと今でも走れない。いまはYouTubeでもなんでもBluetoothでカーオーディオに音楽を飛ばせるので、あの曲が聴きたいのに車にない、なんてこともなくなってしまった。

“You Don’t Know What Love Is”

Reference:YouTube

車を走らせるときは、音楽があると一人でも身が持つ。これも何年かCDチェンジャーに入ったままだった。

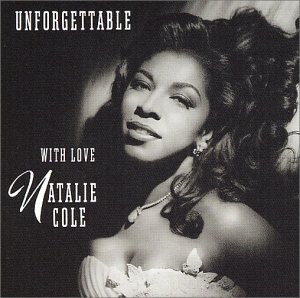

『アンフォゲッタブル 』ナタリー・コール(1991年)

当時、ナタリー・コールと亡き父ナット・キング・コールのデュエットに泣いたものだが、先年、その娘も鬼籍に入ってしまった。

“Unforgettable”

Reference:YouTube

『ソウル・アローン』ダリル・ホール (1993年)

ブルー・アイド・ソウルは全体的に好きなんだけど、これはその中でも特に夜のドライブっぽい。

“I’m In a Philly Mood”

Reference:YouTube

車を走らせる時に聴く曲には、車を走らせること自体が歌になってるのも多い。

“Drive My Car”

Reference:YouTube

『RUBBER SOUL』ザ・ビートルズ(1965年)

ビートルズなので当たり前だが名盤しかない。アルバム『ラバー・ソウル』と『リボルバー』は「進化するとはどういうことか」をあっという間に理解できるすごいものだと思う。

『Cafe Bohemia』佐野元春 (1986年)

これはいきなり「土曜の午後 仕事で 車を走らせていた」と歌いだすアルバムである。なんだか休日出勤の友みたいだ。

“Wild Hearts”

Reference:YouTube

『5th WHEEL 2 the COACH 』スチャダラパー (1995年)

アルバムタイトルは「馬車の5番目の車輪」・・・「蛇足」という意味である。1995年ごろから音楽ははっきりと「ビートとサンプリングとライムに舵を切った」という実感が強い。つまり「メロディーとアレンジと歌詞の終焉」である。それはそれで運転という単調な行為に便利なのである。これは何度も聴いた。

“B-BOYブンガク”

Reference:YouTube

車を走らせる時はハードロック/ヘビーメタルも便利だ。ブギーをその先祖に持ち、反復するギターリフでできているそれは、「メトロノーム代わり」になるからである。

『復讐の叫び』ジューダス・プリースト(1982年)

これなどLAからラスベガスまで車で走る時、ペースを保つために非常に重宝した。景色、砂漠しかないんだもん。

“You’ve Got Another Thing Comin’”

Reference:YouTube

『Afterburner』ZZトップ (1985年)

“Sleeping Bag”

Reference:YouTube

これもまさにメトロノーム的ブギーロック。80年代、音楽にデジタルの波が覆ってシーケンサーやエミュレータのポコポコした打ち込みが入り込みまくった時代の音が大好きなのである。今聴くと安い音なんだけど、そこがいい。また、「こんな小芝居、要る?」みたいなミュージックビデオが量産された80年代が面白くってしょうがない。

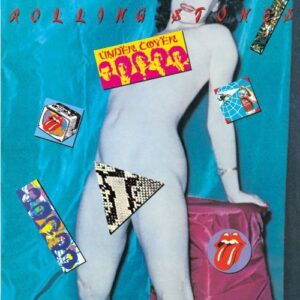

『アンダーカヴァー 』ザ・ローリング・ストーンズ (1983年)

これはジャケ買いもいいとこだ。車のダッシュボードにもこのジャケットを置いていた。ストーンズは好きを通り越しているが、これも上記と同じで80年代特有の「ポコポコした打ち込みと変なプロモビデオ」の二重奏だ。

“Undercover Of The Night”

Reference:YouTube

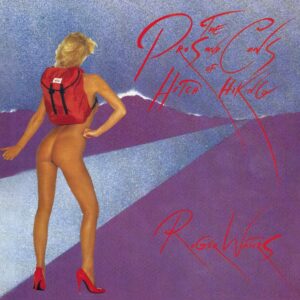

『The Pros and Cons of Hitch Hiking』ロジャー・ウォーターズ (1984年)

またしてもジャケ買いだ。しかし聴いてびっくり、ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズによる、まるで意識の内面がそのまま音になったような大傑作だった。エリック・クラプトンのギターも神がかっている。

“4:30 AM (Apparently They Were Travelling Abroad)”

Reference:YouTube

どんな音楽を聴いてきたのかを語るのはとても恥ずかしい。それは映画でも食べ物でもなんでもそうなのだが、開示してしまうと、自分が何でできているかたちどころにわかってしまう。

という締めの言葉も前回から流用した。肩の力を抜くって素晴らしい。もう次回からはAIとかが書いてくれないだろうか。

“Story”

Reference:YouTube

なんどもいうが、随筆だのエッセイだの雑記だのは、「何が書いてあるか」ではなく、「誰が書いたか」の方が百億万兆倍ぐらい重要である。おれだって松岡茉優や中条あやみや吉岡里帆や高山一実がどんな音楽が好きかは知りたいが、こんな無名の中年が何を聴きながら車を運転していたかなど、どうでもいい話にちがいない。80年代に生きた人間丸出しでとても恥ずかしいし、特にマニアックなものも何もなく、たくさん売れた音楽ばかりで申し訳ない。あんまり話の通じないクラシックのCDも何千枚もあるが、そっち方面で人と話が弾んだためしがない。

だが、共通して聴いたことのある音楽、観たことのある映画、食べたことのある蒙古タンメン中本の「北極の火山」について誰かと話す時間は、けっこう幸せだと思う。

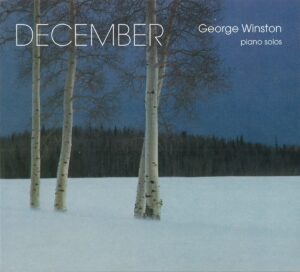

エロいアルバムジャケットやらAIやら蒙古やらの写真が並んだので最後に。12月になったらひとりで車に乗って、雪が積もっている山奥までわざわざ行って聴くアルバムを。

『ディセンバー』 ジョージ・ウィンストン (1982年)

“Thanksgiving”

Reference:YouTube

みなさんよいクリスマスをお過ごしください。

更新日: 2025.02.14

更新日: 2025.02.14